1. 현대건설은 왜 '10.5조'짜리 가덕도 공항을 포기했나 2. 가덕도신공항 '빨간불'에 올해 예산 5200억원도 '무용지물'(참고 2020. 11. 6./ 2020. 11. 17)

3. 한국사회책임투자포럼, 대선 후보에 ‘ESG∙기후∙재생에너지 정책 질의서’ 발송 4. 스페인 대정전이 재생에너지 탓? ‘원전 친화’ 언론의 노림수 5. 에너지 고속도로’, 그다음은 뭔가 6. 환경단체 “내가 흑두루미·흰발농게·산양이다” 생물다양성 공약 촉구

7. ‘조류 전문가 없는 조류충돌 위원회’ 김해공항 대책 마련 나서 8. 산림청의 역설…산불 날수록 승진하고 예산 늘어 9. 가덕신공항 접근도로 결국 다섯 번째 입찰…이번이 사실상 마지막 10 "다시는 전기차를 구매하지 않겠다"는 사람들, 왜?

11. ‘이재명의 농민기본소득, 예산 1원 없이도 할 수 있다 12. 친환경’ 전기차 산업의 역설…발암물질 오염된 섬마을 13. 광주 중앙공원 전국 1호 국가도시공원 유력 14. 재생에너지 전환·온실가스 감축 절실한데 공약 우선순위 밀려나-대선 쟁점별 후보 정책 비교·분석]

15.교차로 교통섬에 괴사하는 나무 대신 이끼 심는다면 16. 올여름 평년보다 더 덥고 많은 비…17. 美연구 “골프장 인근 주거자…파킨슨병 최대 126% 증가” 18. 제주의 끝없는 자가용 사랑...꿈쩍 않는 버스 수송 분담률

19.‘ 마지막 원전’ 문 닫는 대만에서…아시아 13개국 반핵 활동가 모인다 20. 멸종위기종 대선정책연대, 민주노동당과 멸종위기종을 위한 정책협약식 진행 21. 거제왕찔레 꽃벽울타리, 직경 10cm 크기의 새하얀 꽃 22. 2020년대 세대가 겪을 기후재앙 지금의 최대 10배

현대건설은 왜 '10.5조'짜리 가덕도 공항을 포기했나

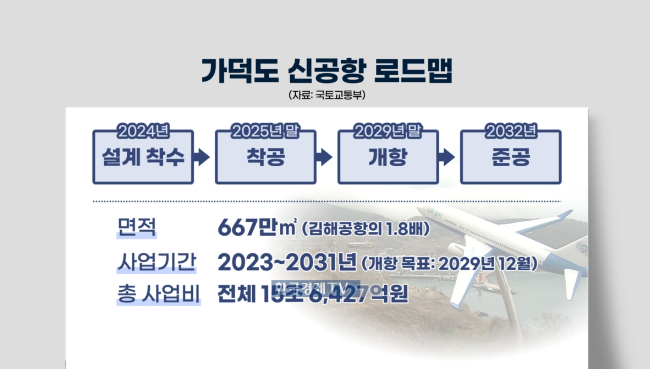

현대건설이 약 10조 5,000억 원 규모의 가덕도신공항 부지조성사업에서 손을 뗐다. 기술적으로 감당하기 어려운 조건과 더불어 6월 대선을 앞둔 정치적 정국 변화 속에서 정책 리스크를 감수하기 어렵다는 판단이 작용한 것으로 분석된다. 국책 초대형 인프라 사업에서 민간 대형 건설사가 수의계약 단계에서 자발적으로 이탈하는 건 극히 드문 일이다. 2029년 가덕도 조기개항 목표는 사실상 무산됐고 차기 정권에 따라 사업 존속 여부조차 불투명해지는 상황이 됐다.

○ "이 조건에선 29년 완공 불가능"…현대건설, 과감한 철수 결정 가덕도 부지는 전체 면적의 59%가 해상 매립구간이다. 해저 60m 깊이의 초연약지반에 외해(外海) 조건까지 겹쳐, 인천공항은 물론 일본 간사이공항보다도 훨씬 까다로운 시공 환경이다. 실제로 간사이공항은 수십 년에 걸친 사전 조사와 보강에도 완공 이후 문제가 발생해 보수공사를 한 바 있다. 가덕도는 그보다 기술적 위험이 크다. 또 최대 12m에 달하는 고파랑과 태풍 영향까지 겹치는 세계적으로도 유례없는 해상공사 난이도가 설계 연장의 핵심 배경이다. 현대건설 컨소시엄은 이러한 현장 조건을 반영해 △케이슨 설치(7개월) △성토 70m △점토층 품질 확보 △활주로 압밀 18개월 등 총 108개월(9년)의 공기 산정이 필요하다는 입장을 고수했다.

국토부는 수의계약 전환 이후 입찰 조건 변경이 불가하다는 국가계약법상 원칙에 따라 설계 보완을 요구했으나, 현대건설 측은 이를 거부했다. 84개월 내 공기를 맞추는 건 안전을 희생하거나 부실시공으로 이어질 수밖에 없는 이유에서다. 결국 국토부는 수의계약을 중단했고 TF 중심의 정상화 절차로 전환한 상태다. 현대건설 관계자는 "평균 250여명의 공항·항만·설계 전문인력이 약 6개월 간 참여해 설계 검토를 한 결과, 불가능하다는 판단이 내려진 것”이라고 전했다.

전문가들은 공사 기간을 2년 추가하는 것이 기술적으로 불가피한 수순이라는 견해를 내놓고 있다. 정충기 서울대 건설환경공학부 교수는 "가덕도는 일본 간사이공항 부지와 인천공항이 있는 영종도보다 훨씬 까다로운 지반 조건”이라며 “가덕도는 세계적으로 유례없는 복합공법이 요구되는 사업이고 간사이 공항도 설계 검토만 수년이 걸렸다”고 평가했다.

현대건설을 포함한 컨소시엄이 수주를 포기한 배경에는 단순한 시공 난이도뿐 아니라, 전략적 판단이 작용한 것으로 보인다. 건설업계 관계자는 "현대건설뿐 아니라 컨소시엄이 구성된 대우건설, 포스코이앤씨 역시 기술적으로 어렵다는 판단을 내린 것으로 보이며, 토목·플랜트 사업 대부분이 정부 기반 공공사업인데 현대건설이 먼저 못하겠다고 한 건 위험을 감수한 선택"이라고 말했다.

○ 원점 재검토 불가피...'가덕도 공항' 차기 정부 손에 달렸다

결과적으로 가덕도신공항 부지 조성 공사는 재입찰로 갈 수밖에 없는 상황이다. 이에 따라 현대건설의 재입찰 혹은 여러 건설업체가 참여할 수 있는 방안 마련 될 수 있다. 재입찰 시 정부가 요구하는 공기와 공사비가 일정 부분 늘어날 수 있다. 하지만 6월 조기 대선 이후 정권 교체 여부에 따라 공항 계획 자체가 폐기될 수 있다는 전망도 정치권 안팎에서 제기된다.

이처럼 차기 정부가 어떤 입장을 취할지 불투명한 상황에서 현대건설이 신속하고 과감하게 선택을 한 것으로 풀이된다. 리스크를 떠안고 무리한 계약을 계속 진행하긴 어렵다는 판단에서다. 가덕도신공항은 당초 김해공항 확장안이 백지화된 이후 대안 사업으로 등장했으며, 윤석열 정부 국정과제를 거치며 지역 균형발전과 함께 추진돼 왔다.

가덕도공항 조기 개항을 기다렸던 부산시민단체들은 현대건설 컨소시엄에 대해 반발 중이다. 가덕도신공항 거점항공사 추진 부산시민운동본부는 “현대건설 컨소시엄이 가덕신공항 공사 2년 연장 기본설계안을 고수하겠다는 것은 수의계약의 독점적 지위를 이용해 더 많은 공사비를 요구하려는 의도로 볼 수밖에 없고, 조기대선 국면에서 정부의 취약성을 악용하는 것으로 규탄받아 마땅하다”고 입장을 냈다.

국토부는 현재 TF를 중심으로 재입찰, 공정 분할, 공공 주도 전환 등 후속 대안을 검토 중이지만 실현 가능성과 사업 시급성 측면 모두에서 명확한 해법을 찾기 어려운 국면이다./한국경제TV

가덕도신공항 '빨간불'에 올해 예산 5200억원도 '무용지물'

기재부, 사업 차질에 불용·이월 처리 방침

올해 총예산 9640억2500만 원 중 54% 차지

인근 도로·철도 예산도 '정상 집행' 불투명

내년도 예산 확보에도 빨간불 켜질 가능성

부산 가덕도신공항 건설 사업이 현대건설의 공기 연장과 주무 부처의 수의계약 절차 중단으로 차질을 빚게 되면서 애초 ‘2025년 공사 시작’을 전제로 편성된 총 1조 원 규모의 올해 예산도 54% 정도가 사실상 ‘무용지물’이 됐다.

부산 강서구 가덕도신공항 조감도. 부산시 제공

11일 관계부처에 따르면 기획재정부는 올해 ‘가덕도신공항건설’ 예산 총 9640억2500만 원 중 절반이 넘는 5200억 원(53.9%)을 불용 또는 이월 처리하기로 방침을 정했다.

기재부 예산실 관계자는 국제신문와의 통화에서 “가덕도신공항 건설 지원 예산은 (국토교통부가 예초 계획한 것처럼) ‘2025년 중 기반 공사를 시작한 뒤 같은 해 말 본공사에 착수한다’는 것을 전제로 한 편성”이라며 “(사업 차질 여파로) 예산 집행에도 변화가 불가피하게 됐다”고 말했다.

불용은 이미 편성된 예산에서 정부가 미처 쓰지 못한 돈을, 이월은 말 그대로 다음 회계연도로 넘어가는 돈을 말한다. 특정 사업의 추진 상황에 따라 예산 변동은 있을 수 있지만 불용·이월 예산은 사업 계획의 부정확성을 일부 방증하는 결과여서 시민단체 등으로부터 비판을 받기도 한다.

올해 예산 9640억2500만 원은 전년(5362억 원)보다 79.8% 급증한 액수다. 특히 이 예산은 ▷지난해 8월 기재부의 정부안 발표 ▷같은 해 12월 국회 본회의 통과 ▷지난 1일 확정된 ‘2025년 1차 추가경정예산안’을 거치면서 단 한 번도 바뀌지 않고 그대로 유지됐다.

그만큼 정부나 국회로서도 이 사업의 정상 추진 필요성을 높게 판단한 것이다.5200억 원을 뺀 나머지 예산은 가덕도신공항과 연결되는 도로나 철도 등 관련 예산이다. 이 때문에 이 예산은 현재 집행 중이라는 게 정부 설명이다.

하지만 가덕도신공항 건설 사업 자체가 크게 흔들리는 상황이어서 이 예산 역시 ‘정상 집행’ 여부를 장담할 수 없다. 이렇게 되면 가덕도신공항 건설뿐만 아니라 인프라 구축 사업도 차질을 빚게 된다.올해뿐만 아니라 내년 예산 확보에도 빨간불이 켜질 전망이다.

정부는 현대건설 이외에 추가 사업자가 나타날지, 현대건설이 다시 사업에 참여할지, 공기 단축이 이뤄질지 등에 따라 예산 집행 방향이나 규모가 언제든 바뀔 수 있다는 입장이다.

기재부 측은 “가덕도신공항건설 예산은 국가 균형발전이나 지역경제 활성화와도 밀접하게 연관돼 있다”며 “추후 상황에 맞춰 예산 집행에 나설 것”이라고 밝혔다/이석주 기자 serenom@kookje.co.kr

부산 가덕도 신공항 사업 ‘우선협상대상자’인 현대건설 컨소시엄이 공사기간을 2년 더 늘린 기본 설계안을 보완하지 않겠다는 의견을 국토교통부(국토부)에 제출했습니다. 국토부는 현대건설과 진행하던 수의계약 절차를 중단하기로 했는데요. 2029년 개항 목표는 사실상 물 건너간 건 물론이고, 사업 자체가 장기 표류할 수 있다는 우려가 나옵니다. 이지영 기잡니다.

[기자]부산광역시 강서구 가덕도.정부가 이곳에 국제공항을 짓는 사업을 추진하고 있습니다. 일명 ‘가덕도 신공항’.201만 평 예정지엔 공항시설을 비롯해 항만외곽시설, 교량 등도 건설됩니다.2029년 12월 개항이 목표.총사업비는 13조5000억 원에 달해, 단군 이래 최대 국책사업으로 불립니다.

가덕도 신공항 사업 ‘우선협상대상자’인 현대건설 컨소시엄은 어제(8일) 기본설계를 보완하지 않겠다는 의견을 국토부에 제출했습니다.앞서 국토부는 지난달 28일 현대건설이 낸 108개월 기본설계안에 대해 입찰 공공에 제시된 공사 기간 84개월(7년)에 맞춰 단축하라고 요구했습니다. 공사 기간을 다르게 정한 구체적 사유도 제출하도록 한 겁니다.

그러나 현대건설 컨소시엄은 안전과 품질 확보를 위해 공기가 24개월 더 필요하다는 입장을 고수했습니다. 공사가 기술적으로 어려운 초대형 해상공사인 만큼 바닷속 연약지반 안정화에 17개월, 방파제 일부 시공 후 매립에 7개월이 더 소요된다는 게 현대건설 컨소시엄의 설명입니다.

현대건설 컨소시엄이 기본설계를 수정하지 않으면서 국토부는 국가계약법령에 따라 수의계약을 중단하는 절차에 착수했습니다.

결국 재입찰 절차에 들어갈 가능성이 큰데, 2029년 조기 개항은 사실상 불가능할 것으로 보입니다. 재입찰이 확정되면 추가 행정절차에만 최소 6개월이 더 걸리기 때문입니다.업계에선 지난해 입찰에서 네 차례나 유찰된 끝에 현대건설 컨소시엄이 선정됐던 만큼 대체 건설사를 찾기 어려울 것으로 관측하고 있습니다.사업 자체가 장기 지연되거나 표류할 가능성도 있다는 우려가 나옵니다.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020. 11. 6. #가덕도 #더불어민주당 #국민의힘

【 앵커멘트 】 가덕도 신공항 예산을 두고 모처럼 여야가 한목소리를 냈습니다.

이곳에 공항을 짓는 게 타당한지 용역비를 늘려달라는 건데 정작 김현미 국토부 장관이 절차상 문제를 제기하며 반대해 진통을 겪었습니다.김순철 기자가 보도합니다.

【 기자 】 여야는 앞서 국회 국토교통위에서 가덕도 신공항 타당성에 대한 검토 용역비 20억 원을 증액해 정부 예산안에 넣었습니다. 앞으로 국무총리실이 김해 신공항을 부적정으로 결론 내면, 곧바로 가덕도 신공항을 추진하자는 취지였습니다. 하지만 주무부처인 김현미 국토부 장관은 단칼에 거절했습니다.

▶ 인터뷰 : 김현미 / 국토교통부 장관"김해 신공항이 결정이 나지 않은 상태에서 새로운 공항을 용역을 특정해서 조사를 들어가라, 이것은 조금 어렵습니다." 여야는 한목소리로 강하게 반발했습니다.

▶ 인터뷰 : 김회재 / 더불어민주당 의원 "20억 원 증액을 일단 시켜놓으시고 그 절차를 지켜보는 게 합리적인 방안이라고 생각이 듭니다. "

▶ 인터뷰 : 정동만 / 국민의힘 의원 "문재인 대통령이 공약도 했고 정부가 약속하지 않았습니까. 계속 늦어져서 부산 시민들 간의 갈등도 계속 나오고 있습니다."

김 장관 역시 물러서지 않았습니다.

▶ 인터뷰 : 김현미 / 국토교통부 장관"절차도 없이 국토부한테 '이렇게 해' 하면 저야 정치인 출신 장관이니까 '예, 그러겠습니다' 하지만 우리 공무원들은 못 하죠." 이낙연 민주당 대표가 약속한 가덕도 신공항을 두고 국토부가 반기를 들자, 김태년 원내대표 등 당내 지도부도 격분한 것으로 알려졌습니다.

내년 4월 부산시장 보궐선거를 앞두고 있는 만큼 여야 모두 사활을 거는 상황.결국 국회 국토위는 타당성 검토 용역비로 20억 원을 증액하기로 의결했습니다.

MBN 뉴스 김순철입니다. [liberty@mbn.co.kr]

2020. 11. 17. "김해 신공항 근본적 검토"…가덕도 추진은 별개

가덕도 신공항 건설 ’청신호’…국토부 협조 필수

김현미 장관 "신공항 수요 조사부터 원점 재검토"

[앵커]정치권의 바람대로 가덕도 신공항이 추진되려면 주무 부처인 국토부의 협력을 끌어내야 하는 과제가 남아 있습니다.국토부는 일단 총리실 검증 결과를 수용하겠다고 밝혔는데, 앞으로 후보지 선정에서의 원점 재검토 입장을 이어갈지 주목됩니다.

[기자]총리실 검증 결과 발표는 김해 신공항이 동남권 관문공항으로 부적절하다는 것이지, 가덕도 신공항 추진과는 별개입니다.가덕도 신공항은 언급되지도 않았습니다.

[김수삼 / 김해신공항 검증위원장 : 동남권 관문공항으로서 김해 신공항 추진은 근본적인 검토가 필요하다고 봅니다. 정부와 부울경, 국민 여러분께 최대한 존중해 주시기를 간청합니다.]

가덕도 신공항 건설에 청신호가 켜진 것은 맞지만 넘어야 할 산이 많다는 뜻입니다 공항 건설은 국토부나 국토부가 지정한 사업자가 추진할 수 있고, 국토부 협조 없이는 관련 행정절차를 진행하기가 불가능합니다.

김해 신공항을 최적 입지로 확정해 기본계획을 검토해 오던 국토부는 검증결과 발표 두 시간여 만에 입장을 냈습니다.지난해 부·울·경 3개 단체장과 합의한 대로 검증 결과를 겸허히 수용하겠다며, 앞으로 관계기관과 긴밀히 협의해 후속 조치 방안을 조속히 마련하겠다고 밝혔습니다.

김현미 국토부 장관은 최근 김해 신공항이 부적절하다는 결론이 나올 경우 수요 조사부터 원점에서 검토하겠다는 뜻을 내비쳤습니다.

[김현미 / 국토부 장관 (지난 6일) : 바로 특정 지역을 정하고 적정성 검토에 들어간다고 하는 것은 우리 국토부로서는 사업하는 법적 절차에 맞지 않기 때문에 그렇게 하라고 하신다 해서 따르기는 어렵습니다.]이에 따라 국토부와 정치권, 부산시 등이 가덕도 신공항 건설을 위해 어떻게 협력할지가 주목됩니다.일각에서는 정치권의 거센 압박에 후보지 원점 재검토 절차를 밟지 않고 가덕도 신공항 추진으로 곧장 결론이 날 가능성도 제기되고 있는 상황!

19억 원이 투입된 해외 전문기관의 연구 용역 결과가 뒤집힌 것은 물론 당시 2위도 아닌 3위였던 가덕도 신공항이 추진될 경우 절차적 문제 등 논란이 이어질 것으로 보입니다.

2020. 11. 17.[현장연결] 부산시 "검증 결과는 역사적 결정…가덕신공항 조속히 건설해야"

조금 전 정부가 김해 신공항 추진안을 사실상 백지화한 데 대해 영남권 안에서도 지역에 따라 반응이 엇갈리고 있습니다. 대구와 경북은 강하게 반발하고 있지만 부산과 울산, 경남의 경우 환영하면서 '가덕 신공항'을 대안으로 내세우고 있는데요.

현장 연결해 변성완 부산시장 권한대행의 입장 발표 들어보시겠습니다.

[변성완 / 부산시장 권한대행]사랑하는 부산 시민 여러분, 부산광역시장 권한대행 변성완입니다.국무총리실 김해신공항 검증위원회에서 환경 및 시설 운영, 소요, 4개 분야에 대해서 1년 동안 검토한 결과 오늘 김해신공항이 근본적 검토가 필요하다는 사실상의 백지화 결론이 내려졌습니다.

부산, 울산, 경남에서 지속적으로 제기해 온 문제가 상당 부분 인정되었으며 당초 반영되지 못했던 불안정한 비행 절차, 건설사업비 증가, 미래 산업에 대비한 확장성의 한계, 소음피해 범위의 대폭 확대, 환경파괴 등 숱한 문제들도 추가로 확인이 되었습니다.

참으로 감격스럽습니다.오늘 이 결정은 대한민국 정부의 정책 결정의 역사에 하나의 이정표가 될 것입니다.대한민국이 미래를 위해 내린 올바른 결정이라고 생각합니다.저는 이번 결정의 의미를 다음과 같은 세 가지 측면으로 규정하고자 합니다.첫 번째 의미는 검증 과정에서 논란은 있었지만, 결론은 과학적이고 객관적인 결정이라는 것입니다.

이번 결정을 통해 잘못된 정책은 객관적인 절차를 거친다면 비록 결정된 정책이라도 바로잡을 수 있다는 모범을 만들어냈습니다.가덕도도 밀양도 아닌 정치적 요소를 고려한 김해공항 확장으로 결정한 지난 정부의 결정과 달리 21명의 전문가로 구성된 검증위원회를 통해 1년간 과학적 검증을 진행하였습니다.

검증 과정에서 공정성이나 객관성의 문제가 제기되기도 했지만 부울경과 국토부는 치열하게 토론하며 서로의 주장을 입증하였습니다.이러한 검증과정을 통해 김해신공항이 동남권 관문 공항으로서 부적정하다는 결과를 전치한 것입니다.

두 번째 의미는 여야가 하나 된 협치의 과정이라는 것입니다.부울경 800만 시도민의 절박한 요구를 받아들여 문재인 대통령께서 전면적 검증을 결정하셨습니다.공항 문제는 지난 정부의 결정에 대한 것이기에 정쟁으로 치달을 가능성이 대단히 컸습니다.

하지만 초기의 이견에도 불구하고 결국 검증의 과정에서 여와 야가 따로 있지 않았습니다.오로지 시민과 대한민국의 미래가 있을 뿐이었습니다.협치를 통한 국가정책 결정의 성공적 프로세스를 보여준 것입니다.

그러나 무엇보다 중요한 의미는 이 모든 과정이 시민 주도형의 정책 결정이었다는 것입니다.모두가 불가능하다고 했습니다.수조 원에 달하는 국가정책이 이미 결정되었기 때문에 이것을 바로잡는 것은 계란으로 바위 치기라는 패배 의식이 팽배했습니다.그러나 바위를 깨버린 것은 바로 시민의 위대한 참여였습니다.

결국 시민 여러분들이 해내셨습니다.부산의 미래, 동남권의 미래, 나아가 대한민국의 미래를 위한 역사적 결정은 바로 시민 여러분들의 간절한 염원이 만들어낸 쾌거입니다.머리 숙여 감사드립니다.정말 고맙습니다.

존경하는 부산 시민 여러분, 이미 가덕신공항 건설을 위한 충분한 준비가 되어 있습니다.

2016년 예비에 영남권 신공항 입지 선정 시 제기된 가덕 주변의 수심과 문제점을 보완하였으며 부울경 어느 지역에서도 1시간 이내에 도달할 수 있는 광역교통망 계획도 검토를 마쳤습니다.무엇보다 부울경뿐 아니라 전남까지 아우르는 남부권 시민사회와 온 경제계, 학교 등 모두가 가덕신공항으로 뜻을 모았습니다.방향은 정해졌습니다.지금 우리에게 필요한 것은 속도입니다.동남권 관문 공항의 조속한 건설을 위한 특별법을 제정해 주십시오.

2021. 1. 20.[앵커] 다음 달 1일부터 열리는 임시국회, 단연 관심사는 '가덕신공항 특별법' 통과 여부입니다. 부산 정치권부터 부산시까지, 가덕신공항 특별법 총력 쏟기에 나서는데요, 그 변수를, 노준철 기자가 짚어봤습니다.

[리포트] 가덕신공항 예정지 인근 해상.부산시가 지역 경제인 등을 초청해 "가덕신공항은 한국판 뉴딜 선도 사업"이며 53만 개 일자리를 창출할 수 있다"고 강조하는 설명회를 열며 2월 국회 통과를 위한 총력전에 나섰습니다. 국회 본회의가 예정된 다음 달 26일, 가덕신공항 특별법 통과 여부가 결정됩니다.

특별법이 이날, 국회 문턱을 넘지 못하면 가덕신공항 예비타당성 면제 신청과 기본계획안 수립 일정이 차질을 빚습니다 또 국토교통부가 수립하는 제6차 공항개발종합계획에 가덕신공항을 포함시키기도 어렵습니다. 이 때문에 더불어민주당은 "야당과 합의가 원칙"이라면서도 단독 처리까지 염두에 두고 있습니다.

[박재호/더불어민주당 부산시당위원장 : "정치 논리가 있는지 특별법 통과를 좀 미적거리는 것 같아 안타깝습니다. (합의가 안 되면) 저희 당만이라도 특별법을 단독 처리하겠다는 각오는 하고 있습니다."]

국민의힘 부산 소속 의원들은 당론으론 채택하기가 어렵다면, 다수결의 원칙대로 자유 투표를 제안하기로 했습니다.

[하태경/국민의힘 부산시당위원장 : "반대하는 의원들이 있고, 모든 법에는 찬반이 있습니다. 찬반이 있을 경우 본회의에서 자유 투표를 하면 됩니다."]

역시 가장 큰 변수는 수도권 여론과 여야 정치싸움 여부입니다. 먼저 수도권 의원들이 여·야, 그리고 당을 떠나, 지역구 여론 눈치를 보느라 소극적일 수 있습니다. 또 여·야가 본회의를 앞두고 정치적으로 대립한다면 특별법 통과를 장담할 수 없습니다. 국회 특별법 처리에 힘을 보태기 위해 내일은 이낙연 민주당 대표가 가덕신공항 예정지를 찾습니다.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

한국사회책임투자포럼, 대선 후보에 ‘ESG∙기후∙재생에너지 정책 질의서’ 발송

- ESG기본법, 기후리스크 금융감독, 녹색금융공사 설립 등 7개 정책 질문

- 수출의존형 경제 구조에 부합하는 ESG 법·제도 기반 마련 필요

한국사회책임투자포럼(KoSIF∙상임이사 양춘승)이 오는 6월 3일 제21대 대통령선거를 앞두고, 각 대선 후보를 대상으로 기후 등 ESG (환경·책임·투명 경영) 촉진 정책에 대한 찬반 입장과 추진계획 등을 공개적으로 질의했다고 8일 밝혔다.

한국사회책임투자포럼은 “더불어민주당, 국민의힘, 진보당, 개혁신당 등 원내 정당을 기준으로 대선 후보자들에게 ‘ESG·기후·재생에너지 정책 질의서’를 송부했으며, 향후 답변을 분석해 공개할 계획”이라고 밝혔다.

한국사회책임투자포럼은 지난 2007년부터 ESG의 제도화를 주도적으로 촉진해 온 비영리기관으로, 대선·총선 등 주요 선거 시기마다 후보 및 정당을 대상으로 기업의 사회적 책임(CSR), 책임투자(SRI), ESG 정책에 관한 입장을 질의해 왔다.

기후위기, 사회적 불평등, 경제 구조 전환 등 복합적인 위기가 맞물리며, 이를 종합적으로 대응하기 위한 ‘지속가능성’ 정책의 필요성이 부각되고 있다. 특히 글로벌 공급망과 금융시장에서는 ESG가 중요한 기준으로 자리 잡으며, 이를 제도적으로 뒷받침할 법과 정책 인프라 구축이 시급한 과제로 떠오른 상황이다.

양춘승 한국사회책임투자포럼 상임이사는 “기후∙생태∙노동∙인권 등 지속가능성을 중심으로 세계 경제 질서가 재편되고 있고, 미국도 ‘자국 우선주의’ 관점 속에서 ESG 이슈를 전략적으로 활용하고 있다”며 “반면 한국은 여전히 ESG 법제와 정책 인프라가 미비해 제도적 불확실성이 큰 상황”이라고 진단했다.이에 “수출의존도가 높은 우리나라가 관련 이슈에 대응하는 것이 곧 국가 경제를 지키는 일이며, 긴 호흡으로 지속가능성 역량을 높일 수 있는 법과 정책 인프라를 구축해야 한다”고 강조했다.

이번 대선 정책질의서는 ▲ESG 기본법 제정 찬반 및 추진 계획 ▲지속가능성 공시 조기 의무화 로드맵 제시 ▲스튜어드십 코드 개정 필요성 ▲금융기관 자산건전성 평가 시 기후리스크 반영 및 감독당국 지침 마련 ▲공적금융기관의 자산 포트폴리오 ‘넷제로’ 전환 계획 ▲녹색금융공사 설립 필요성 ▲재생에너지 조달을 위한 PPA 전용 계획입지 제도 도입 등 총 7개 항목으로 구성됐다.

해당 질의서 문항은 기업과 금융기관, 시민사회 등의 의견을 수렴해 우리 기업과 금융기관의 ESG 경쟁력 제고에 필수적이라고 판단되는 내용을 기준으로 선정했다.

한국사회책임투자포럼은 각 후보에게 해당 법∙제도∙정책에 대한 명확한 찬반 입장을 요구하며, 찬성일 경우 구체적인 이행 방안과 추진 시기, 반대일 경우 그 사유와 대안을 함께 제시할 것을 요청했다.

이종오 한국사회책임투자포럼 사무국장은 “이번 대선 정책질의서는 후보자가 우리 기업과 금융기관의 국제경쟁력을 제고하기 위해 어떤 지속가능성 철학과 비전, 실천 의지를 갖고 있는 지를 감별하는 ‘리트머스 시험지’와 같다”며 “향후 토론회 개최 등을 통해 각 당 대선 후보자들의 입장과 추진계획을 정리해 공개함으로써, 유권자의 선택에 도움을 주겠다”고 밝혔다.

SDG뉴스 배병호 SDG연구소장 ·생물다양성 전문위원 (http://www.sdgnews.net)

스페인 대정전이 재생에너지 탓? ‘원전 친화’ 언론의 노림수

스페인 대규모 정전사태 아직 원인 나오지 않았지만

“재생에너지 탓?” “재생에너지 한계?” 등 제목 이어져

원전에 우호 논조 보인 신문일수록 재생에너지 강조해

최근 스페인·포르투갈에서 발생한 대규모 정전사태를 놓고 스페인의 높은 재생에너지 발전 비중에 정전 원인을 돌리는 듯한 보도가 이어졌다. 아직 정전의 정확한 원인이 나오지 않은 상황에서 이러한 제목들이 재생에너지에 대한 과도한 공포를 조장할 수 있다는 지적이 나온다.

지난달 28일(현지시간) 낮 12시30분경 스페인 철도회사 렌페가 “국가 전역의 전력망이 차단됐다”며 열차 운행을 중단했다. 같은 시간 스페인과 포르투갈 다수 지역의 전기가 끊겼고 전화, 신호등, 결제 시스템, 엘리베이터 등 도시의 기초적인 시설들이 작동하지 않았다. 전력은 10여 시간이 지나서야 순차적으로 복구됐다. 현지 언론에 따르면 스페인 내 발전소에서 심각한 발전량 손실이 발생해 전력망이 연결된 포르투갈 등에 영향을 미쳤다.

스페인은 대표적인 재생에너지 강국으로 꼽힌다. 유럽에서도 재생에너지 발전 비중이 높은 편이다. 2023년 기준 전체 전력 생산의 절반 정도가 풍력, 태양광, 수력 등 재생에너지에 해당했다.

▲ 4월30일자 조선일보 1면 기사.

스페인의 높은 재생에너지 비중이 정전을 일으켰을 수 있다는 제목이 다수 등장했다. <재생에너지 탓인가… 스페인 대정전 미스터리>(2025년 4월30일 조선일보), <대정전에 교통·통신·금융 마비…재생에너지 편중이 화 키웠나>(2025년 4월30일 한국경제) 등의 지면 기사가 나왔다. 온라인에서도 <재생에너지 한계 보여준 것?…‘올스톱’ 스페인 대정전 원인은>(2025년 4월30일 매일경제) 등의 기사가 있었다.

일부는 이번 사태를 ‘탈원전’과 연결 지었다. 서울경제는 1일자 사설에서 스페인을 ‘탈원전’을 추진 중인 나라로 설명하며 “민주당과 이재명 대선 후보도 ‘탈원전 포기’를 명확히 선언해 에너지 안보에 협력해야 한다”고 했다. 문화일보는 지난달 28일자 <재생에너지 過의존 위험성 보여준 스페인 大정전 사태> 사설에서 “장기적으로 재생에너지 비중을 늘릴 필요가 있지만, 안정적 에너지원인 원전 증설도 망설여선 안 된다”고 강조했다.

재생에너지 비중이 높은 스페인에서 대정전이 발생했기 때문에 ‘탈원전을 중단해야 한다’는 식의 논리는 성급하다. 석광훈 에너지전환포럼 전문위원은 통화에서 2003년에 발생한 미국 북동부 대정전과 이탈리아·스위스 대정전을 언급하며 “재생에너지가 없을 때도 대규모 정전사태 사례가 있었다. 줄여야 하겠지만 완벽하게 피하기는 어려운 것인데 정전이 발생할 때마다 당시의 주력 전원을 없애야 한다는 건 지나치다. 경제신문일수록 그런 제목이 나오던데 공포심을 자극할 필요는 없다”고 말했다.

유력 외신 중 이번 정전 사태를 다루며 원전을 강조한 제목은 찾기 힘들었다. 뉴욕타임스(NYT)는 <스페인과 포르투갈에서 정전이 발생한 이유는 무엇일까. 지금까지 확인된 것들>(2025년 4월28일), <스페인과 포르투갈, 대규모 정전의 원인 조사중>(2025년 4월30일) 등의 기사를 냈다. 지난달 28일자 워싱턴포스트(WP) 제목은 <스페인과 포르투갈에 대규모 정전 사태 발생>이다.

▲ 가디언은 지난달 29일 재생에너지가 대정전과 연관이 있는지 분석하는 기사를 냈다.

지난달 29일 영국 가디언은 <스페인과 포르투갈에서 정전이 발생한 원인은 무엇인가. 재생에너지가 영향을 미쳤나> 기사에서 “일부 평론가들은 일조량이나 바람의 변동 등 재생에너지의 발전량 변화가 전력망에 과부하를 줬을 수 있다고 추측한다. 하지만 실제로는 그렇지 않은 것으로 보인다”며 “정전의 성격과 규모를 볼 때 재생에너지의 양이 원인이었을 가능성은 매우 낮다. 스페인 전력망은 재생에너지 발전량이 매우 높았을 때가 많다”고 했다.

재생에너지가 완벽한 것은 아니다. 회전력으로 전기를 만드는 ‘터빈’의 관성이 사라지는 문제가 있다. 전통 전원처럼 터빈이 있다면 발전소 가동이 중단되더라도 관성으로 시간을 벌 수 있다. 하지만 재생에너지는 회전하는 방식으로 전기를 생산하지 않아 관성이 없다. 대정전의 원인이 재생에너지로 지목된 것은 아니지만 회복에 시간이 걸린 것에는 재생에너지의 이러한 특성이 영향을 미쳤을 수 있다.

따라서 이번 정전 사태에 대해선 ‘재생에너지를 줄이고 원전을 늘리자’는 주장 대신 재생에너지로 전력망 안정성 문제를 ‘어떻게 확보할 수 있을 것인가’를 따져야 한다. 탄소중립을 위해 재생에너지를 확대하는 것은 선택이 아닌 필수로 꼽히기 때문이다. 2023년 기준 한국의 재생에너지 발전 비율은 약 9%로 OECD 기준 최하위다.

석광훈 위원은 “관성이 줄어드는 문제를 개선하는 기술과 대책은 계속 나오고 있다. 그중에서 어딘가 놓치거나 빈틈이 발생한 것 같은데 그런 시행착오가 있더라도 중요한 건 교훈을 얻어가는 것”이라며 “전통 전원이 줄어들면서 대부분 국가가 대책을 세우며 전진을 해가고 있다. 그런 상황에서 우리는 정전사태가 발생했으니 탄소중립하지 말고 과거처럼 화석연료나 원전을 지으면서 살자는 건 무책임한 주장”이라고 말했다.

박재령 기자ryoung@mediatoday.co.kr

에너지 고속도로’, 그다음은 뭔가

지난 8일 서울 관악구 중앙선거관리위원회 관악청사 앞에서 기후위기비상행동, 기후정치바람의 활동가들이 ‘기후’ 단일 주제 대선 토론회를 요구하는 기자회견을 열었다. 기후위기비상행동·기후정치바람 제공

대선이 한달 앞으로 다가오니 정당별 공약이 윤곽을 갖춰간다. 기후·에너지 분야에선 전력망 혁신 프로젝트인 ‘에너지 고속도로’로 시작된 에너지 전환 논의에 관심이 많이 모인다. 명칭은 달라도, 한국의 에너지 전환에서 재생에너지·에너지저장장치(ESS) 투자 확대라는 방향성에 공감대가 커지는 듯하다.

에너지 고속도로를 둘러싼 토론을 보다 보면, 다른 한편으론 에너지 고속도로 다음은 무엇인지 고민하게 된다. 그 얘기를 조금 해 보고자 한다. 이제까지 한국이 걸어온 길을 본다면, 앞으로의 길도 볼 수 있지 않을까.

그간 한국 경제는 화석연료 문명과 함께 번영했다. 우리 중화학 공업화는 내수보다 넓은 세계 시장을 향했다. 시장 개척을 위한 정부와 공적 금융의 막대한 재정 지원이 있었다. 그렇게 수십년간 확대된 전세계 화석연료 공급망 속에서 한국 산업이 성장했다. 정유·석유화학, 조선, 발전 플랜트, 자원개발 등 유수의 대기업들이 그랬다. 우린 이걸 ‘한강의 기적’이라 불렀다.

그랬던 문명이 이제 대전환의 한중간에 서 있다. 탄소 중립과 에너지 전환이 만들어 낸 녹색 산업으로의 격변이다. 이 대전환은 비단 전기차, 태양광 발전소 같은 단일 품목 생산을 넘어선다. 광물·소재 생산부터 최종 소비하는 과정까지 새로운 공급망이 뻗어 나가고 연결된다. 먼저 자리 잡는 이가 시장을 주도한다. 그럴수록 시장은 커져 나간다.

대전환의 선두에 서기 위한 국가별 쟁탈전이 꽤나 치열하다. 전략은 비슷하다. 재생에너지·전기차 등 녹색 산업을 향해 국내 에너지 전환 속도를 최대로 올려서 산업을 키운다. 동시에 원자재와 수출로 확보도 함께 추진하면서 수출 경쟁력을 높인다. 뜻이 맞는 국가가 있으면 같이한다. 내수와 수출 모두 잡기 위해 정부는 대규모 공적 자금 활용을 포함한 산업 정책을 적극 활용한다. 산업 정책 활용에는 동서양의 구분이 없다. 각국이 재생에너지 전환 목표치를 높이는 한편, 영국, 유럽연합(EU), 오스트레일리아(호주), 캐나다 등 41개국은 국외 화석연료 사업에 대한 신규 공적 금융 지원을 청정에너지 사업으로 돌린다는 ‘청정에너지전환파트너십’(CETP)에 서명했다. 일본도 2022년 주요 7개국(G7) 일원으로 국외 화석연료 사업에 대한 신규 공적 금융 중단에 합류했다. 이어 아시아·태평양 지역의 탈탄소 이니셔티브에 참여해, 일본 기업이 재생에너지와 전력망 사업에 진출하는 것을 지원하기 시작했다.

트럼프 행정부의 복귀에 따른 기후 정책 후퇴 우려도 이 추이에 영향을 주진 못했다. 전세계 최대 석탄·엘엔지 수출국이었던 오스트레일리아는 트럼프 복귀 이후에 오히려 핵심 광물 개발과 녹색 원자재 수출 확대, 국외의 에너지 전환을 공적 금융이 지원하는 대규모 산업 정책을 법제화했다. 집권 여당이 올해 5월 선거에서 압도적인 지지로 다시 집권함에 따라, 기존 녹색 산업 정책은 보다 깊이 뿌리내릴 수 있게 됐다.

결국 한국의 에너지 고속도로는 국외를 향하게 될 테다. 더욱 성장할 배터리, 전력망, 태양광·해상풍력 기자재와 조선업은 한국 밖 더 넓은 시장으로 나아가, 그곳에서 중국 등 제조업 라이벌과 경쟁할 수밖에 없다. 에너지 고속도로의 수출이 국내 산업 경쟁력 강화와 글로벌 탈탄소화를 견인해 나갈 것이다.

지금 한국 정부의 녹색 산업 수출 전략은 지지부진하다. 한국의 공적 금융은 신규 지원에 있어 별도 기준이 존재하지 않고, 오히려 화석연료인 엘엔지를 녹색 금융에 포함해 우대한다. 최소한 앞서 국가들처럼, 국외 화석연료에 지나치게 편중된 공적 금융 신규 지원을 탈탄소 사업 쪽으로 전환하는 게 필요하다. 비단 한정된 공적 자금의 활용을 위해서뿐 아니라, 산업계의 전환을 촉진하기 위해서다./ 오동재 | 기후솔루션 연구원 /한겨레

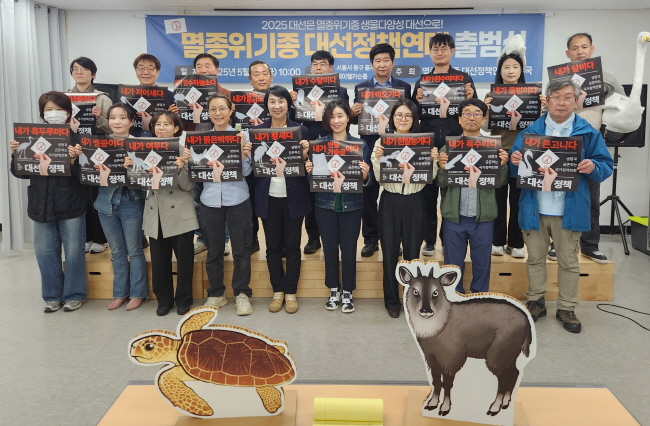

환경단체 “내가 흑두루미·흰발농게·산양이다” 생물다양성 공약 촉구

224개 환경·시민단체, 멸종위기종 보전 등 과제 제시

“각 당 후보에 전달, 공약 반영도 따라 협약 맺을 것”

“내가 흑두루미·맹꽁이·따오기·흰발농게·산양이다!”

전국 224개 환경·시민단체가 모인 ‘멸종위기종대선정책연대’가 ‘2025 멸종위기종 정책제안서’를 발간하고, 21대 대선 후보자들에게 생물다양성 공약을 촉구했다.

12일 멸종위기종대선정책연대(이하 연대)는 멸종위기종 보호와 생물다양성 보전을 6월 대통령 선거의 주요 의제로 끌어올리기 위해 연대체를 구성하고 지난 9일 서울 중구 환경재단 레이첼카슨홀에서 출범식을 열었다고 밝혔다. 연대에는 자연의벗, 사회적협동조합 한강, 수원환경운동센터, 홀로세생태보전연구원, 해양동물생태보전연구소 마크(MARC) 등 전국에서 활동 중인 224개 풀뿌리 환경단체·마을조직 등이 참여했다.

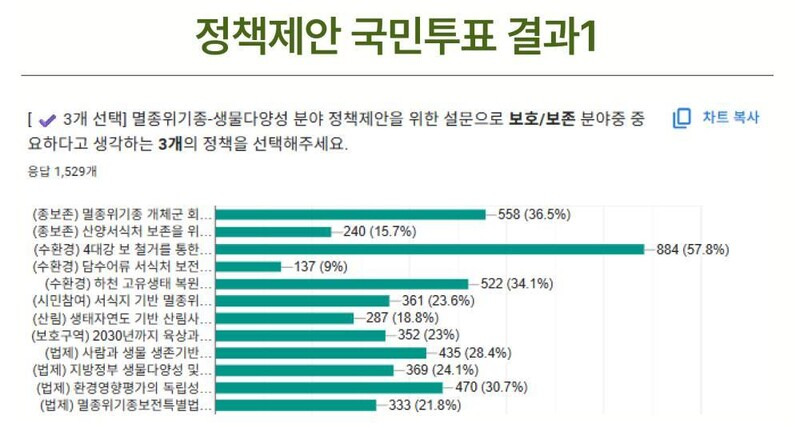

정책제안서는 “기후생태 위기시대, 사람과 자연이 공존하는 생태정부”를 비전으로 제시하며 △보호구역 보전과 확대, 멸종위기종 보전 △도시야생동물 공존 기반 강화 △생명존중 인식 및 시민참여 확대 등을 핵심 목표로 하는 20개 세부 과제를 제시했다. 구체적으로는 ‘4대강 보 철거를 통한 수생 생태계 회복’, ‘환경영향평가의 독립성·객관성 보장과 시민참여제도 강화’, ‘로드킬·조류충돌 저감 방안’, ‘시민과학자 양성 및 역량 강화를 통한 자연환경 관리’ 등이 포함됐다.

연대는 이번 제안서 작성을 위해 지난달 22일부터 27일까지 생물다양성 전문가·관련 단체로부터 95개 정책 아이디어를 접수한 뒤 8명 정책위원의 심의를 거쳐 20개로 축약했다. 모아진 정책안을 다시 시민 1000명이 참여하는 투표를 통해 우선순위를 정했다. 연대는 이렇게 마련된 ‘정책 로드맵’을 각 당 후보에게 전달하고, 추후 공약 채택 비중에 따라 정책 협약식을 맺는다는 계획이다.

연대는 제안서에서 “제15차 유엔 생물다양성협약 당사국총회(CBD COP15)에서 채택된 ‘글로벌 생물다양성 프레임워크’(GBF)는 2030년까지 육상과 해양의 30%를 효과적으로 보호(30X30 목표)할 것을 요구하고 있지만, 국내 현실은 생물다양성 훼손, 멸종위기종 서식지 파괴, 생태계 연결 붕괴, 시민참여 미흡 등의 구조적 문제를 반복하고 있다”고 진단했다. 그러면서 “멸종위기종인 산양·수원청개구리·담수어류·바다거북의 주요 서식지는 여전히 각종 개발계획의 대상이 되며, (이 생물들은) 보호보다는 ‘이전’이나 ‘회피’의 대상으로 취급받고 있다”고 지적했다.

이들은 “연대가 제안하는 3대 분야 20개 과제는 단순한 보전 정책이 아니라, 기후위기 시대에 걸맞은 전환적 사고와 시스템을 구축할 수 있는 실행 로드맵”이라며 “대선 후보들은 이 제안을 단순한 공약이 아니라, 국가 전략의 목적으로 수용해줄 것을 요청한다”고 말했다

오창길 멸종위기종대선정책연대 상임대표(자연의벗 이사장)는 “지난 7일 위성곤 더불어민주당 기후대응위원회 위원장에게 정책제안서를 전달했다”면서 “이번 주 내로 국민의힘, 개혁신당, 민주노동당에도 정책 제안서를 전달할 계획”이라고 밝혔다.

한편 연대는 지난 4월22일 ‘지구의날’에 서울 마포구 홍대입구역에서 다양한 야생동물 탈을 쓰고 ‘2025년 대선을 멸종위기종·생물다양성을 위한 대선으로’라는 손팻말을 들고 침묵 시위를 벌이기도 했다.

한겨레 김지숙기자

‘조류 전문가 없는 조류충돌 위원회’ 김해공항 대책 마련 나서

낙동강에코센터 박사 위원으로…김해공항장, 위원장 맡아 위상↑

항공기 조류 충돌(버드 스트라이크)사고를 막기 위한 김해공항 조류충돌예방위원회에 정작 조류 전문가가 포함되지 않아 졸속으로 운영(국제신문 지난 1월 8일 자 5면 보도)된다는 지적에 따라 공항 측이 뒤늦게 대책 마련에 나섰다.

전남 무안 무안국제공항에 이착륙하는 항공기의 항로에 근접한 청계면 지역에 새가 날고 있다. 연합뉴스

12일 김해공항에 따르면 공항은 최근 공항운영규정을 개정해 조류충돌예방위에 조류 전문가를 포함시켰다. 앞으로 부산시 낙동강하구에코센터 소속 박사가 위원으로 활동한다. 또 종전 김해공항 시설단장이 맡았던 예방위 위원장을 김해공항장이 맡도록 해 위상을 한층 강화했다. 여기에다 종전 6개 국적항공사에 더해 13개 해외항공사도 위원회에 포함시켜 조류 충돌 예방 의무를 지게 했다.

앞서 지난해 12월 179명의 목숨을 앗아간 ‘무안 제주항공기 참사’ 당시 최초 원인으로 조류 충돌이 꼽혔다. 이에 버드 스트라이크에 대한 국민적 관심이 쏠렸다. 그러나 정작 지난 6년간 버드 스트라이크 발생 건수가 인천공항을 제외한 전국 14개 지방공항 중 가장 많은 김해공항 조류충돌예방위에 조류 전문가가 포함되지 않아 우려를 낳았다.

이는 국토교통부 고시 ‘조류 등 야생동물 충돌위험 감소에 관한 기준’에 정면으로 배치된다. 고시에 따르면 공항별로 조류충돌예방위원회를 구성하고, 야생동물학회의 야생동물 담당자와 조류·야생동물 전문가 등을 포함해야 한다고 규정한다.

김해공항은 공항운영규정 개정을 통해 조류충돌예방위 개편과 함께 ‘차량으로 계류장 도로를 점검할 때 시속 30㎞의 저속으로 운행해야 한다’는 문구도 수정했다. 구체적인 속도를 제외하고 ‘가능한 저속’으로 바꿨다. 이는 앞서 지난 2월 21일 오전 6시께 김해공항 계류장에서 승객을 항공기로 실어 나르는 ‘램프버스’ 운전자가 작업 중이던 조업사를 치어 숨지게 한 사고가 발생한 데 따른 조처다. 김해공항 계류장 내 사망사고는 처음 있는 일이었다.

김해공항 관계자는 “조류충돌예방위에 조류 전문가가 포함되면서 전문성이 한층 강화될 것으로 기대한다”고 말했다.

백창훈 기자 huni@kookje.co.kr

산림청의 역설…산불 날수록 승진하고 예산 늘어

인공조림 중심으로 바뀐 자연 복원 중심 매뉴얼

산불피해복구, 자연의 회복력에 맡겨야 한다

산불 뒤 고사목 등 긴급 벌채, 임도 건설 말아야

자연은 스스로 다시 일어나는 법을 안다

낙엽활엽수림이 지켜낸 고운사 전각 10개 동

소나무 위주의 단순림이 괴물 산불을 키웠다

고운사의 전각을 지켜낸 낙엽활엽수의 기적

2024년 3월 중순부터 전국 곳곳에서 발생한 초대형 산불은 과거 최대 규모였던 울진 산불 피해의 4~5배에 달하는 재난으로, 전국 약 10만 헥타르 이상의 산림을 태웠다. 이번 산불로 운람사, 은해사, 만장사, 부광사를 포함한 13곳의 사찰이 전소되거나 부분적으로 피해를 입었다.

이 가운데 가장 큰 충격을 준 사례는 제16교구 본사인 고운사이다. 고운사는 총 30여 동의 전각 중 가운루를 포함한 역사적·문화적 가치가 높은 21개 동이 전소되었고, 10개 동만이 화마를 피하였다. 이는 불교문화유산에게 막대한 손실이다. 그러나 참담한 피해 속에서도 일부 전각은 극적으로 살아남았다. 그리고 그 배경에는 뜻밖에도 낙엽활엽수림이 있었다.

<내일신문> 김준기 기자가 드론으로 촬영한 고운사의 산불 피해 사진을 보면, 고운사 주변 산림은 대부분 검게 탄 소나무 숲으로 덮여 있었으나, 특정 구역만은 초록색 활엽수 군락이 생생하게 유지된 모습이다. 이 구역이 바로 피해를 면한 전각들을 감싸고 있었으며, 결과적으로 낙엽활엽수들이 방화림으로 기능하면서 고운사의 중심 전각들을 지켜낸 것이다.

유사한 사례는 포르투갈의 작은 마을인 페라리아 데 상주앙에서도 확인된다. 이 마을은 유칼립투스 숲을 따라 확산된 산불 속에서도 피해 없이 보존되었는데, 그 이유는 조상들이 마을 둘레에 심어 놓은 유럽 굴참나무 때문이었다. 굴참나무는 산불에 매우 강해, 마치 방화복을 입은 소방관처럼 화염을 차단하는 역할을 하였으며, 이는 활엽수의 방화기능을 입증하는 대표적 사례이다.

산불로 불타버린 경상북도 의성군 단촌면 구계리 등운산에 녹색과 흰 점처럼 살아남은 고운사 전각들과 주변의 낙엽활엽수림. 내일신문 남준기 기자

가까이에서 찍은 고운사의 산불 전의 모습과 산불 뒤의 모습. 연합뉴스

소나무 위주의 단순림이 괴물 산불을 키운다

소나무와 같은 침엽수는 송진 등 기름 성분이 20%에 이르러, 불이 나면 나무 위로 불꽃이 번지는 수관화(crown fire) 현상이 쉽게 발생한다. 이때 타오른 솔방울이나 솔잎이 불씨가 되어 수 킬로미터 떨어진 지역까지 날아가며 산불이 확산되는 원인이 된다. 이로 인해 화염은 수십 미터 높이까지 치솟고 강한 기류를 형성하여 마을, 사찰, 고압선, 도로 등으로 순식간에 퍼지게 된다.

이처럼 소나무 등 침엽수림은 흔히 ‘기름 먹인 종이’에 비유된다. 반면 활엽수인 참나무류(신갈, 졸참, 굴참), 단풍나무, 고로쇠나무, 서어나무, 물푸레나무 등은 수분 함량이 많아 산불에 강하다. 이들 나무는 불의 확산을 억제하거나 지연시키는 방화림, 내화수림 역할을 하며, ‘물 먹인 종이’에 비유된다. 원래 자연 생태계는 침엽수와 활엽수가 섞여 있는 혼효림 구조이다.

그러나 산림청과 산림조합이 주도한 ‘숲 가꾸기 사업’은 활엽수를 제거하고 소나무만을 남겨둔 단순림을 조성해 왔다. 이는 햇빛의 직사로 인해 숲을 건조하게 만들고, 내부 공간이 넓어져 바람이 통과하기 쉬운 구조로 바뀌었다. 이로 인해 불이 급격히 확산되는 조건이 형성되었으며, 궁극적으로 대형 산불을 유발하는 배경이 되었다.

소나무림에서의 산불은 수관화 현상으로 진행되며, 불씨가 하늘을 타고 먼 거리까지 날아가며 산불을 확산시킨다. 반면, 활엽수림에서는 대부분 지표화(surface fire) 형태로 불이 땅바닥에서 천천히 번지며, 도로, 계곡, 하천 등을 만나면 자연스럽게 진화된다. 이로 인해 활엽수림은 방화림으로 기능하며 산불 확산을 차단하는 역할을 한다.

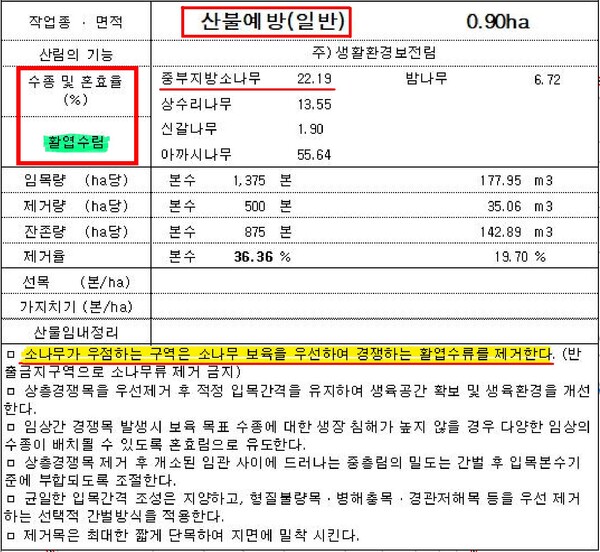

소나무를 위해 활엽수를 잘라내라는 산림청의 지침. 홍석환

인공조림 중심으로 바뀌어버린 자연 복원 중심의 매뉴얼

2000년 4월, 대한민국 역사상 최대 규모의 산불이 동해안 지역을 휩쓸었다. 강원도 고성, 강릉, 삼척, 울진 등 5개 시군구로 번지며 약 2만 3783ha(헥타)의 산림이 불탔다. 이에 김대중 정부는 민간, 정부, 대학 연구소의 전문가 176명을 9개 분야, 19개 팀으로 구성하여 ‘동해안 산불피해지 공동조사단’을 꾸렸다. 그 결과 같은 해 12월, ‘동해안 산불지역 정밀조사보고서’가 발간되었다. 이 보고서는 산불 피해 지역 복구에 대한 국가 차원의 체계적인 의사결정을 가능케 한, 이른바 ‘2000년 매뉴얼’로 불린다.

이 매뉴얼은 인공복원과 자연복원의 비율을 51.5 대 48.5로 설정하며 자연 복원의 비중을 일정 수준 이상 반영한 것이 특징이었다. 당시 공동조사에 참여한 한 교수는 “동해안 산불 지역 중 약 81%는 자연 복원이 가능한 지역이었다”고 평가하기도 했다.

그러나 2002년부터 산림청의 정책 방향은 점차 인공복원 확대 쪽으로 이동했다. 그러다 2005년에는 더 바뀌어 기존 매뉴얼을 사실상 백지화하고, 자연회복력을 무시하고 불탄 나무들을 전면적으로 베어낸 뒤 인공조림을 하도록 하는 새로운 매뉴얼로 대체되었다.

2000년의 매뉴얼은 세금이나 외부 자원 투입 없이 산림이 스스로 복구될 수 있도록 하는 자연회복력을 전제로 했다. 그러나 새 매뉴얼은 모두베기를 통한 싹쓸이 벌목과 막대한 세금투입을 전제로 한 인공조림 방식으로 전환되었다. 결국 산림토양이 황폐화되고 착근되지 못한 묘목을 심어 토양을 붙들고 있던 나무뿌리들이 약화되면서 장마철 산사태 위험을 증대시켰고, 결국 사방댐 건설이라는 또 다른 공사를 유발하는 악순환을 초래하였다.

기이하게도 2005년 매뉴얼 개정 이후, 산불 발생 빈도가 급격히 증가하였다. 복구 예산이 급증하도록 산림청이 일방적으로 매뉴얼을 바꾸고 그 뒤 산불 발생이 증가한 현상을 과연 어떻게 이해애햐 할까. 일각에서는 “산불이 나면 산림청 직원이 승진하고 예산이 늘어난다”는 이야기가 공공연히 회자된다. 과연 이 말이 단순한 소문에 불과한 것일까?

산불이 날수록 산림청 직원 승진하고 산림청 지원예산은 늘어난다

산불이 발생하면 대체로 다음과 같은 단계가 반복된다.

① 산불 발생 → ② 소방 인력 및 헬기 투입 → ③ 산불 진화 → ④ 복구·예방 예산 편성 → ⑤ 피해 지역 벌목 → ⑥ 베어낸 나무를 화력발전에 판매 → ⑦ 진화 명목의 임도(산림도로) 개설 →⑧ 벌채로 인한 토양 불안정 및 산사태 우려 증가 → ⑨ 사방댐 건설 → ⑩ 조림 실시(대개 침엽수 위주) → ⑪ 단순림 형성 → 다시 산불 발생

이는 산불이 반복될수록 산림청의 예산이 커지고, 조직의 영향력 또한 강화되는 구조이다. 실제로 이번 영남권 산불로 인해 편성된 ‘재해·재난 대응 추가경정예산안’은 총 3조 2000억 원에 달한다. 이는 2025년 산림청 본예산 2조 6000억 원보다 훨씬 더 큰 규모이다.

예산 구성은 다음과 같다. 신속한 ‘산불 피해 복구’ : 1.4조 원, ‘재해·재난 예방 및 대응력 강화’ : 1.7조 원, ‘노후 기반시설(SOC) 개선 등 안전 투자’ : 0.2조 원이다. ‘산불 피해 복구’ 예산 중 약 1.2조 원은 피해 지역 복원에, 1,7조원은 헬기 6대 도입, AI 감시 카메라, 산불 진화 차량, 진화대 위험수당 등 장비 및 인력에 사용된다. 이 중 약 1008억 원은 임도 건설 예산이며, 피해 주민들을 위한 주택 복구 저리 대출(400가구), 인근 임시 주택 1000호 공급 예산은 2000억 원으로, 전체 예산의 6.5%에도 못 미친다.

긴급 벌채로 인한 산사태. 산불 뒤 긴급 벌채로 산림생태가 파손당한 뒤 내린 비로 산사태가 나면서 곳곳이 속살을 드러내며 허물어져 내린 모습. 이규송

산불 이후 해서는 안 될 일 1 : 긴급 벌채

산불 피해를 복구하는 과정에서 산림청이 절대 해서는 안 될 일들이 있다. 그 중 대표적인 것이 바로 산불 이후 소나무와 같은 단일 수종을 대규모로 다시 심는 일이다. 이런 행위는 향후 더 큰 산불을 불러오는 원인이 된다. 이미 산불 피해지는 대부분 소나무, 잣나무 등 침엽수가 큰 피해를 입고, 활엽수는 비교적 생존 가능성이 높아 벌채 대상에서 제외하도록 지침이 마련되어 있다. 그러나 ‘긴급벌채지’로 지정되면 이런 구분 없이 무차별적인 싹쓸이 벌목이 진행된다.

긴급벌채는 단기간 안에 이루어지기 때문에 생태적 고려 없이 숲을 싹쓸이하듯 베어낸다. 이로 인해 흙을 붙잡아 주는 나무뿌리가 사라지며, 노출된 토양은 집중호우 시 침식과 유실이 일어나게 된다. 결국 장마철에는 산사태가 발생하고, 토양의 영양분까지 씻겨 내려가 비옥도마저 떨어진다. 뿐만 아니라 벌채 과정에서 나무를 끌어내릴 때 어린 싹과 뿌리가 함께 훼손되며, 이는 숲의 자연적 재생력을 심각하게 약화시키고 복원도 어렵게 만든다. 이렇게 망가진 산림은 결국 ‘사방댐 건설’로 이어지게 된다. 사방댐은 산사태를 막기 위한 시설이지만, 계곡을 파괴하고 생태계를 단절시키는 문제를 동반한다. 결국 긴급벌채는 악순환의 시작점이 된다.

산불로 숲이 불탄 뒤 드러나 보이는 임도. 임도는 산불확산의 바람길이 될 수도 있다. 최병성

산불 이후 해서는 안 될 일 2 : 임도 건설

이와 함께 ‘임도 건설’도 산불 복구 과정에서 반드시 재고되어야 할 문제다. 2023년 3월 29일 <동아일보>의 기고문에서 남성현 산림청장은 “임도는 대형 산불 대응의 비밀병기”라고 말했다. 임도는 산림휴양이나 레포츠를 위한 공간이며, 산불 진화 시 장비와 인력의 현장 접근을 쉽게 만들어 효율적인 대응이 가능하다는 주장이다. 이번에도 임도 건설을 위해 1008억 원이라는 큰 추경 예산이 편성되었다.

그러나 산불정책기술연구소 황정석 소장은 임도의 또 다른 위험성을 지적한다. 임도는 때에 따라 방화선 역할을 할 수 있지만 동시에 산불을 확산시키는 바람길 역할을 한다는 것이다. 습도가 높은 가을이나 겨울, 혹은 낙엽층을 타고 천천히 번지는 작은 지표화 산불의 경우 임도가 진화에 유리할 수 있지만, 최근처럼 건조한 봄철 대형 산불에서는 불을 강력하게 확산하는 통로역할을 한다. .

임도가 많아지면 산속 깊은 곳까지 접근이 쉬워지고, 그만큼 사람들이 자주 드나들게 되어 발화 가능성도 높아진다. 특히 높은 지대에서 발생한 산불은 바람의 영향으로 급속히 대형화된다. 또한 산불이 임도에 이르면, 화염이 마치 빨려들 듯 순식간에 퍼지고, 불길은 더 많은 산소를 요구하게 된다. 이때 임도는 공기의 통로, 이른바 '공기 빨대'가 되어 연소를 촉진시키고 화력을 더욱 증폭시키는 것이다. 임도는 소규모 산불에는 방화선 역할을 하지만, 봄철 대형 산불에는 오히려 바람길이 되어 불길을 더 넓게 퍼뜨리는 위험 요인이 된다는 것이다. 임도가 많아지면 그만큼 자연생태계의 연결성이 끊어져 곤충과 새와 동물들이 서식하는 환경을 악화시키고, 임도를 따라 산주들이 밭을 만들거나 소규모 시설물들을 만들어 산림을 훼손하는 경우가 많다.

우리나라처럼 고도차가 심한 지형에서는 임도를 따라 무리하게 소방차가 진입할 경우, 산불 속에 고립되어 인명 사고로 이어질 수 있는 위험도 크다. 이런 이유로 임도 건설이 능사가 아니다.

산불로 불타버린 의성 시 일각.

산불 복구 이후 해야 할 일

앞서 언급했듯이 최근 급증하고 있는 대형 산불은 단순히 기후위기나 자연재해의 문제가 아니다. 이는 산림청의 잘못된 정책과, 그러한 정책이 문제임을 알면서도 이를 반복하는 산림청, 산림 관련 기관, 임업 비즈니스 조합 사이의 이익 구조, 즉 카르텔에 기인한다. 그 결과 수백 년의 역사를 지닌 고찰 수십 채가 전소되었고, 30여 명이 목숨을 잃는 등 총 75명의 인명 피해와 수천 명의 이재민이 발생했다. 오랫동안 정들었던 고향은 잿더미로 사라졌고, 10만 헥타에 달하는 숲과 나무가 불탔다. 그 안에서 살던 수백만, 수천만 마리의 곤충과 새들, 야생동물들이 함께 목숨을 잃었다.

정치적으로 어지러운 시기지만, 지금 가장 시급한 일은 현실에 기반한 실효성 있는 복구 정책을 마련하는 일이다. 2000년에 176명의 전문가들이 공동조사 후 발표한 보고서와 매뉴얼을 만든 것처럼, 이번 산불의 드론과 위성사진, 현장 조사, 생태계 영향 평가를 포함한 철저한 피해 조사가 먼저 수행되어야 한다. 그것을 토대로 반복되고 대형화되는 산불에 대응할 수 있는 중장기 정책이 마련되어야 한다.

무엇보다 산림의 생태적 가치를 외면하고 이익만을 우선하는 ‘숲 가꾸기’ 사업은 폐지되어야 한다. 복구사업은 자연적 복원을 중심으로 해야 하며, 실질적으로 주민들의 안전과 생계를 보장하기 위한 정책도 함께 마련되어야 한다. 그런뒤 산불 감시 체계, 진화 장비 보강, 전문 인력의 훈련 등도 함께 추진되어야 할 것이다.

화재에 강한 사찰림 관리를 위하여

이번 대형 산불로 의성 고운사를 비롯해 다수의 사찰이 피해를 입었다. 대체로 우리나라 사찰은 소나무, 잣나무, 전나무 등 침엽수에 둘러싸여 있으며, 이는 불교의 정서적 분위기와 어울린다고 여겨져 오랜 시간 조성되어 왔다. 그러나 이번 고운사 사례에서 보듯, 이러한 침엽수림은 산불에 매우 취약하다는 점을 분명히 인식해야 한다.

사찰의 산불 피해를 줄이기 위해서는 사찰과 주변 산림 사이에 충분한 공간을 확보해 불길이 전각에 직접 닿지 않도록 해야 한다. 또한 동백나무처럼 산불에 강한 수종으로 방어림을 조성하고, 침엽수와 활엽수를 혼합한 혼효림 형태나 활엽수림으로 전환함으로써 산불 저항력을 높이는 조치도 필요하다. 이와 함께 탈 수 있는 낙엽과 하층식생 등을 제거한 내화수림대를 구축하여 불길의 확산을 효과적으로 차단해야 한다. 이번 기회에 사찰의 숲에 대해 전향적인 정책과 실행이 있어야 할 것이다.

유정길 불교환경연대 녹색불교연구소소장시/민언론 민들레

가덕신공항 접근도로 결국 다섯 번째 입찰…이번이 사실상 마지막

4차 단독입찰… 수의계약 않기로

- 5차도 한신공영 1곳만 응할 땐

- 공기 등 고려해 수의계약 가능성

정부가 부산 도심 일대에서 가덕도신공항으로의 연결을 쉽게 하기 위해 추진 중인 접근도로 건설 공사를 맡을 사업자를 다섯 번째로 찾는다. 직전 입찰에서는 1개 사만이 응찰, 유찰됐으나 수의계약으로 이어질 수 있다는 전망이 유력했다. 하지만 정부는 대규모 국책공사라는 점을 고려해 재입찰을 결정했다. 그러나 이번 입찰에서도 단독 응찰이 되면 수의계약 외에는 선택의 여지가 없을 것으로 예상된다.

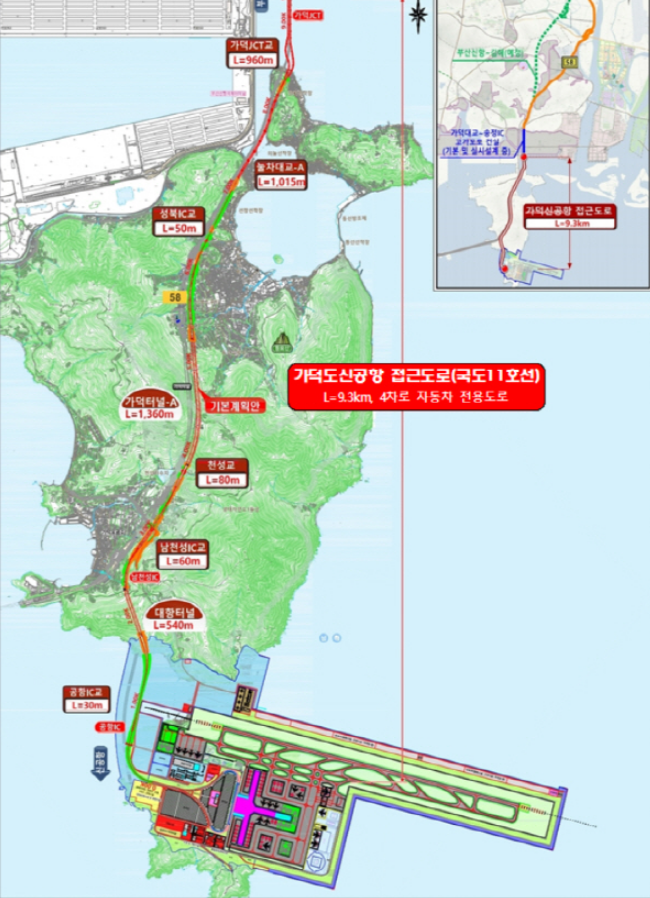

가덕도신공항 접근도로 노선도.

12일 업계에 따르면 최근 부산지방국토관리청은 조달청을 통해 5차 ‘입찰 참가 자격 사전 심사(PQ)’ 공고를 냈다. 마감일은 오는 27일까지다. 이후 두 개 이상의 기업이 응찰해 경쟁 구도가 형성되면 오는 11월 11일 개찰을 통해 최종 사업자를 선정한다. 5차 입찰 조건은 4차 때와 동일하다. 사업비는 총 5743억 원이며 공사 기간은 착공일부터 2250일(6년 2개월)이다. 앞서 정부는 업계가 공사비 부족을 언급하자 3차 입찰 때는 그전보다 160억 원을 증액했다.

그동안 네 차례 진행된 입찰은 모두 유찰됐다. 1~3차 입찰 때는 한 곳도 사업 참여 의향서를 내지 않았다. 4차 입찰 때는 한신공영 컨소시엄이 단독 응찰했다. 당시 한신공영은 HL D&I한라와 연합했으며 설계는 삼보기술단에 맡겼다. 정부는 4차 입찰이 끝난 뒤 한신공영 컨소시엄과 수의계약을 맺는 방안을 심도 있게 검토했다. 여러 가지 상황을 고려할 때 신속하게 향후 일정을 추진해야 한다는 지역사회의 여론이 우세했기 때문이다. 그러나 혹시나 있을지로 모를 특혜 시비 등을 우려해 일단 5차 입찰을 진행하기로 했다.

업계에서는 이번 입찰에도 한신공영 컨소시엄 외에는 다른 기업이 응찰할 확률이 낮다고 본다. 이렇게 되면 정부로서는 수의계약 체결을 선택할 가능성이 크다. 재입찰 등을 다시 시도하게 되면 그 기간만큼 공기 차질이 불가피해지기 때문이다. 관련 규정에는 국책 공사 입찰이 계속 유찰되면 수의계약을 할 수 있게 되어 있다. 이때는 정부가 사측이 제출한 기본설계에 대해 검토를 한 뒤 적격하다는 결론이 나오면 정식으로 계약을 맺게 된다. 공기 연장 문제로 결국 성사가 되지 않았지만 가덕도신공항 부지 조성 공사 때도 정부는 네 차례 유찰 뒤 현대건설 컨소시엄을 수의계약 대상자로 지정한 바 있다.

부산 강서구 송정동과 가덕도신공항을 연결하는 왕복 4차선인 접근도로의 길이는 9.345㎞다. 일반 도로와 함께 해상 및 육상교량, 터널(대항·가덕) 등이 들어선다. 사업에 속도를 내기 위해 설계와 시공을 일괄 진행하는 ‘턴키 방식’이 적용된다. 완전 개통 시기는 2031년이다. 부산지방국토관리청은 지난해 8월 기본계획을 고시했다.

한편 가덕도신공항 접근철도 건설 공사는 1공구에 롯데건설 컨소시엄과 한신공영 컨소시엄이, 2공구에 쌍용건설 컨소시엄과 극동건설 컨소시엄이 각각 사업 참여 의사를 밝혔다. 정부는 조만간 이들 기업 가운데 최종 사업자를 결정할 예정이다

염창현 기자 haorem@kookje.co.kr

자연환경복원사업은 세계와의 약속이 되었다

2010년 생물다양성 전략인 ‘아이치 타깃(2011~2020년)’의 20개의 목표 중 단 하나도 달성하지 못했다. CBD사무국에서는 보호지역과 관련하여 '육상지역 17%, 연안·해양지역 10%까지 확대하고 훼손 생태계를 15% 이상 복원하자는 목표를 달성한 국가도 전체 회원국 196개국 중 49개국에 불과하다고 보고하였다.

2022년 캐나다 몬트리올에서 열린 제15차 생물다양성협약 당사국총회(COP15)에서는 2030년까지 육상과 해양의 30%를 보호지역으로 지정하고, 황폐해진 육상, 내수, 해안, 해양 생태계의 최소 30%를 효과적으로 복원하자는 목표에 합의했다.

2025년 산림청은 아스트리드 슈마커 생물다양성협약 사무총장과 산림생태계복원 이니셔티브(FERI; Forest Ecosystem Restoration Initiative)를 비롯한 국제협력 현황과 향후 협력방안에 대해 논의했다. 2015년부터 시작된 개도국의 산림복원 역량을 강화하고, 기술 및 도구 지원을 통해 생물다양성 협약의 글로벌 목표를 지원해 왔다. 슈마커 사무총장은 “지난 10년간의 지원(‘15~25 총 56억)에 감사를 표하며 내년부터 시작되는 3차기 사업(‘26~’30년) 추진에 있어 산림청의 지속적인 지원과 국제회의를 통한 공동 협력이 필요하다”고 강조했다.

자연환경복원사업은 법안을 추진한 지 18년만인 2025년 2월 자연환경보전법 개정안이 통과하여 자연환경복원사업의 민간참여, 우수 자연환경복원사업 인증, 자연환경복원지원센터의 지정·운영에 관한 내용과 자연환경복원사업의 질적 향상을 위해 자연환경보전사업 대행자 등록 제도가 도입되었다. 돌이켜 보면 2007년 자연환경복원업을 추진한 이래 생태보전협력금반환사업 대행자 제도가 도입되었고, 2017년 도시생태복원사업 조항이 신설되었지만 복원사업을 수행할 근거가 부족하였고, 2021년 자연환경복원사업의 시행, 자연환경복원사업계획의 수립, 추진사업의 보고·평가, 유지·관리 등이 도입된 바 있었다. 또한 2004년 자연생태복원기사 및 자연환경관리기술사제도를 통해 많은 전문인력을 배출하였고 전국 자연환경조사와 복원사업에 참여하고 있다.

자연환경복원사업의 민간참여는 GBF 생물다양성 보전전략의 이행과 국제협력은 물론 기업의 ESG경영 그리고 TCFD(Taskforce in Climate-related Financial Disclosures; 기후 변화가 기업의 재무 성과에 미치는 영향을 평가하고 공시)와 TNFD(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures; 자연 관련 재무 공개 태스크포스)를 통해 기업이 자연 자본과 생물다양성에 미치는 영향을 평가하고 이에 대한 표준화된 방식으로 공개하는데도 기여할 것이다. 또한 준보호지역(OECMs, Other Effective Area-based Conservation Measures)의 가치 향상을 통해 보호지역으로 인정 기회를 확대할 수 있다.

복원에 관한 법적 지위는 ‘자연환경보전법’외에도 ‘산림자원의 조성 및 관리에 관한 법’을 통해 산림복원에 대한 근거를 마련해두고 있다.

“자연환경복원사업”이란 훼손된 자연환경의 구조와 기능을 회복시키는 사업으로서 다음 각 호에 해당하는 사업을 말한다. 다만, 다른 관계 중앙행정기관의 장이 소관 법률에 따라 시행하는 사업은 제외한다.

가. 생태ㆍ경관보전지역에서의 자연생태ㆍ자연경관과 생물다양성 보전ㆍ관리를 위한 사업

나. 도시지역 생태계의 연속성 유지 또는 생태계 기능의 향상을 위한 사업

다. 단절된 생태계의 연결 및 야생동물의 이동을 위하여 생태통로 등을 설치하는 사업

라. 「습지보전법」 제3조제3항의 습지보호지역등(내륙습지로 한정한다)에서의 훼손된 습지를 복원하는 사업

마. 그 밖에 훼손된 자연환경 및 생태계를 복원하기 위한 사업으로서 대통령령으로 정하는 사업

- 자연환경보전법 제2조 정의 -

10. “산림복원”이란 자연적ㆍ인위적으로 훼손된 산림의 생태계 및 생물다양성이 원래의 상태에 가깝게 유지ㆍ증진될 수 있도록 그 구조와 기능을 회복시키는 것을 말한다.- 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법 제2조 정의 -

그 외에 ‘갯벌 및 그 주변 지역의 지속가능한 관리와 복원에 관한 법’에서 갯벌복원, ‘허베이 스피리트호 유류오염사고 피해주민의 지원 및 해양환경의 복원 등에 관한 특별법’에 의한 해양환경복원 등이 법적 지위를 가지고 있다.

자연환경복원사업으로 생태계보전협력금, 도시생태휴식공간(자연마당), 어린이생태체험공간(생태놀이터), 도시소생태계조성사업, 보호지역훼손지복원사업이 있고, 산림복원사업으로 백두대간·정맥 마루금 생태계복원, DMZ 산림복원, 도서지역 산림복원, 산림습원 복원, 희귀·특산식물, 자생식물 서식지복원 등을 추진하고 있다. 하지만 설계기준 및 내역, 시방서, 감독체계는 물론 복원사업과 조경사업의 기술적 차별성, 전문성, 효과성에 의문을 가지고 있다. 법안개정을 계기로 복원 관련 기술개발은 물론 복원업이 가지는 특수성을 충분히 발휘할 수 있도록 노력해야 하며 이를 위해 자연환경복원센터의 역할이 매우 중요할 것이다.

최근 우리 지역에 시행된 ‘훼손지 생태복원사업’ 사례를 보면 과연 이 사업이 진정한 복원사업인가라는 의심이 든다. 사업비 163억으로 토지보상비 38억을 제외하면 125억이라는 대형사업으로 무장애탐방로, 전망타워, 수변산책로, 생태통로, 250미터 구간 대체 도로사업이 진행되었다. 하지만 울창했던 산림을 베어낸 것은 물론이고, 기존의 등산로와 도로를 없애면서 새로운 대체 도로를 만들었고, 산림을 훼손하면서 장애인들이 접근할 수 없는 장소에 무장애탐방로를 설치하였고, 산 중턱에 뜬금없이 전망타워를 설치하였다. 가장 끔찍한 것은 기존 등산로에 콘크리트로 만든 생태통로를 2개 만들어 놓고 갑자기 등산객들이 생태통로 아래로 지나가게 만들었다는 것이다.

(사진1) 환경복원인가? 파괴인가?

"이 사업 목적은 분명히 생태계 복원을 통한 생물 다양성 확보에 있다. 지금은 공사가 한창 진행되고 있기 때문에 파괴로 보일 수 있다. 하지만 공사가 완료되면 전체적으로 생태복원사업이라는 사업 목적에 동의할 것으로 본다."- 환경관리과 과장 -

"실상은 생태계 복원이 아니라 생태계 파괴라고 본다"면서 "특히 산 정상부로 올라가는 등산로에 조성된 철 구조물을 보면 분통이 터질 지경", 지역구 시의원으로서 막을 수는 없었느냐는 질문에 시의원은 "의원간담회나 주민설명회 때에는 이런 식의 사업 도면이 제시되지 않았다. 지금은 대응하려 해도 일이 거의 다 진행돼버려 어쩔 수가 없는 상황이 됐다"- 시의회 의장 -

(사진2) 자연을 훼손하고 만든 생태통로

생태환경복원인가? 파괴인가라는 논란이 날 수 밖에 없는 사업이고, 지금도 주민들의 불만이 높다. 심지어 필자를 비롯해서 이제 그 곳은 가기 싫다는 사람도 있다. 복원의 사전적 의미도 ‘원래 그대로 회복한다’라는 의미인데 훼손된 환경을 복원, 복구, 대체하는 사업이 아니라 기존의 자연을 훼손하면서 공사를 하는 것이 과연 복원사업인가하는 의문이 든다.

그렇지만 미래를 기대할 수 있는 복원사업을 제안하고자 한다. 경북 포항 금광동층은 6,500만년 전 신생대 화석산지로 2023년 12월 국가자연유산 천연기념물로 지정되었다. 신생대 한반도의 기후, 지구구조운동 및 퇴적환경과 관련된 학술적 가치가 높을 뿐 아니라 담갈색~황갈색, 회색을 띠는 금광동층은 주로 엽층리가 잘 발달된 셰일로 구성되며, 다수의 층준에서 산출되는 풍부한 식물잎 화석이 특징적이다. 메타세쿼이아(Metasequoia), 너도밤나무(Fagus), 참나무(Quercus), 단풍나무(Acer), 자작나무(Betula), 느티나무(Zelkova) 속이 우점하며, 드물게 곤충과 어류화석이 함께 산출된다. 전반적인 퇴적상과 식물화석의 보존 상태로 볼 때, 분지 내 화산활동이 비교적 약화된 시기에 호수로 유입된 식물잎들이 부유성 퇴적물과 함께 느리게 가라앉아 안정적으로 퇴적되어 층리면에 평행하게 압착(compression)된 것으로 해석된다.

일본과 한반도가 분리되기 이전의 중요한 식생 단서로서 금송이 발견되었고, 울릉도에서만 자생하고 있는 너도밤나무, 중국 원산의 메타세쿼이아 등과 함께 기후변화와 식생과의 관련성을 이해할 수 있는 식물화석 67속 147종이 발견되었다.

(사진3) 너무밤나무 화석(국가유산청 블로그) (사진4) 울릉도 너도밤나무

국가유산청과 포항시는 너도밤나무 등 당시 이곳에 자랐던 식생들을 복원하여 재현할 수 있는 가칭 ‘신생대 금광동층 나무화석 복원숲’을 조성하기를 바란다. 이 숲은 눈으로 볼 수 없는 화석층을 재현하는 숲이고 6.500만년 전의 숲을 만날 수 있는 기회이기도 하며, 기후변화시대 미래숲의 상징이고 지표가 될 것이다.

앞으로 국민들이 공감할 수 있는 복원사업과 기술개발을 통해 새로운 영역으로서 자연환경복원사업이 그 역량을 발휘해 주기를 기대해 본다/김동필 교수 · 부산대학교/ 라펜트

"다시는 전기차를 구매하지 않겠다"는 사람들, 왜?

"마티, 우리가 사는 세상은 곧 바뀔 거야. 예전에는 화석 연료에 의존했지만, 미래는 전기와 같은 청정에너지로 완전히 변화할 거야. 21세기의 사람들은 이제 전기를 통해 자동차를 움직이고, 도시를 밝히고, 심지어 전자기기까지 모두 전기로 운영하게 될 거야. 이런 변화가 바로 미래가 필요로 하는 혁신이야."[1] – 드 브라운, <백 투 더 퓨처 2>

스티븐 스필버그의 공상과학(SF) 영화 <백 투 더 퓨처>의 주인공 드 브라운은 영화에서 미래의 자동차 기술과 청정에너지를 언급한다. 시즌 1에는 하늘을 나는 자동차가 등장했고, 시즌 2에서는 환경에 미치는 악영향이 적은 미래 에너지 기술을 암시했다.

인공지능(AI) 기반 리서치 플랫폼 구버(Goover)는 전기자동차와 자율주행이 오늘날 자동차 산업의 혁신이 이끌었다고 지적했다.[2] 포춘 비즈니스 인사이트에 따르면 전기차 시장은 2023년 5004억 8000만 달러에서 2032년 1조 8910억 8000만 달러로 성장한다.[3]

국제에너지기구(IEA)와 시장조사업체 로모션 등에 따르면 플러그인 하이브리드 차량을 포함해 2024년 전 세계에서 판매된 전기차는 1710만대. 전세계 자동차 판매대수(약 8900만 대)의 19.2%로, 2022년(14%), 2023년(18%)에 이어 비중이 커지고 있다. 판매대수는 2021년 110%, 2022년 60%, 2023년 31%, 2024년 25%로 매해 늘어나고 있지만, 증가세는 둔화하고 있다.[4][5]

국토교통부에 따르면 2024년 국내 전기차 누적 등록 대수는 68만 4244대다. 국내 전기차 신규등록 대수는 2018년 3만 1183대에서 2019년 3만 5074대(증가율 12.5%), 2020년 4만 6718대(33.3%), 2021년 10만 439대(1150%), 2022년 16만 4519대(63.8%), 2023년 16만 2625대(-1.2%), 2024년 14만 47대(-13.9%) 등으로 2023년 들어 마이너스 성장으로 돌아섰다.[6] 동시에 하이브리드차와 플러그인 하이브리드차 등 친환경 자동차의 판매가 늘면서 친환경차 시장 내 전기차 비중도 하락하는 추세이다.[7]

스웨덴, 영국에 이어 독일이 2023년 말 정부 차원에서 전기차 구매 보조금 지원을 종료했다.[8] 독일의 전기차 보조금 폐지가 유럽 시장 전체에 큰 영향을 미쳐, 유럽에서 전체 판매량이 3% 감소했다. 하지만 앞에서 살펴보았듯 2024년 세계 전기차 판매량은 유럽을 제외한 지역에서 여전히 큰 폭의 증가세를 보였다. 중국에서 전년 대비 판매량이 40% 증가해 가장 큰 폭의 증가세를 보였고, 북미 9%, 기타 지역 27% 시장이 성장했다.[9]

일각에서는 전기차 산업의 성장세가 최근 정체 혹은 둔화하고 있다고 주장한다. 2021년 100%를 넘었던 세계 전기차 판매 증가율이 2022년부터 꺾여 전기차 시장 성장이 조정을 겪고 있다는 생각이다. 각국의 구매 보조금 축소에다, 충전 인프라 구축 지연, 고물가·고금리 등 경제 여건 악화, 내연기관차 대비 여전히 높은 전기차 가격 등이 소비 심리를 위축시키고 있기 때문으로 분석된다.[10][11] 전기차 산업이 초기의 급격한 성장 국면에서 벗어나, 구조적·정책적 한계와 시장 포화, 소비자 부담 증가 등으로 이제 성장 속도가 점차 완만해지는 전환기에 진입한 것일까.[12]

캐즘

전기차 산업이 '캐즘'(Chasm)에 직면했다는 분석이 나온다.[13] 캐즘이란 첨단 기술 제품이 소수의 혁신적 성향의 소비자가 지배하는 초기 시장에서, 일반인이 널리 사용하는 단계에 이르기 전 일시적으로 수요가 정체하거나 후퇴하는 현상을 의미한다.[14] 제품이 초기 시장에서 대중 시장으로 넘어가는 과정에서 겪는 어려움을 의미하는 캐즘은 전기차 시장의 수요가 일시적으로 둔화하는 과정에서 언급되기 시작했다.[15] 자동차, 특히 전기차 산업은 시장 포화라기보다는, 지속적으로 성장하는 과정에서 정체가 발생했기 때문에 더 큰 대중 시장으로 전환하는 과정에서 발생한 지연이란 분석이 힘을 얻는다.[16]

비슷한 사례로는 MP3플레이어가 있다. MP3플레이어가 1990년대 말 처음 시장에 나왔을 때는 카세트테이프나 CD플레이어가 주류상품으로 평가되었다. 당시는 인터넷이 빠르게 발전하는 과도기였고, MP3 파일을 쉽게 내려 받을 수 있는 플랫폼이 없는 상황에서 캐즘 현상이 나타났다. LG경영연구원에 따르면 MP3플레이어는 이후 멜론과 같은 음원 다운로드 플랫폼이 확산되고 인프라가 보완되면서 캐즘 현상을 성공적으로 극복했다.[17]

전기 자동차는 충전 인프라 부족으로 주행 거리가 제한될 수 있다는 점이 캐즘의 대표적인 원인으로 지적된다.[18] 신한투자증권 박광래 연구원은 "충전 인프라의 신뢰 부족이 전기차 판매 부진에 가장 큰 영향을 미치고 있는 요인으로 판단된다"고 말했다. 미국 마케팅 서비스 정보 회사인 J.D파워가 2024년에 실시한 설문조사에 따르면 전기차 사용자가 공공 충전소에서 충전을 시도한 다섯 번 중 한 번 꼴로 충전이 실패했고, 충전 실패를 경험한 소비자 가운데 상당수를 "다시는 전기차를 구매하지 않겠다"는 응답으로 이끌었다고 박 연구원은 전했다. 충전소 증가에도 충전기 고장, 결제의 어려움, 대기 시간 문제 등이 충전의 걸림돌로 작용했다.

2024년 한국환경공단의 설문조사에서도 국내 전기차 이용자의 절반 이상은 공용 충전소가 부족해서 불편을 겪은 적이 있었다. 전기차를 구매한 동기로는 가장 많은 27.5%가 보조금 지원을 꼽았고 이어 환경보호 20.8%, 저렴한 연료비 20.7%, 소비 트렌드 부응 12.9%, 차량 성능 7.7% 순이었다. 전기차 사용 시 불편 사항으로는 여전히 충전(29%)을 가장 많이 꼽았다. 충전 관련 어려움은 충전시설 부족 38.6%, 충전질서 부족 21.2%, 기기 고장 14.3%, 충전 속도 9.2%, 충전 비용 8.7% 순이었다. 특히 공용 충전시설이 부족하다는 응답률은 44.9%에 달했다. 실제로 충전소 부족으로 불편을 경험했다는 답변은 53.8%였고, 지역별로는 대전(66.0%), 경북(64.9%), 광주(63.4%), 경남(62.1%), 세종(60.0%) 순으로 불편 비율이 높았다.[19]

높은 초기 비용 또한 전기차 캐즘의 주요 원인으로 지목된다. 2024년 미국에서 3만 7000 달러 이하 전기차는 전체 모델의 3%에 불과했고, 금리까지 포함한 총소유비용(TCO)은 내연기관 대비 여전히 높았다. 테슬라를 필두로 전기 자동차 가격을 낮추기 위한 업계의 경쟁이 이어지고 있긴 하다. 전기 자동차 원가의 30~40%로 가장 큰 비중을 차지하고 있는 배터리 가격을 낮추기 위한 노력이 핵심이다. 이어 차체 생산 및 차량 조립 비용 저감, 인건비 절감을 위한 로봇 도입 등으로 가격경쟁력을 높이는 중이다.[20]

보조금 없이 전기차와 내연기관차의 가격이 같아지는 프라이스 패리티에 도달하면, 전기차 대중화의 시대가 열릴 전망이다. 블룸버그 뉴에너지 파이낸스에 따르면 2024년 순수전기차용(BEV) 배터리 팩 가격이 사상 처음으로 100달러/kWh 이하인 평균 97달러/kWh로 하락했다. 여기엔 배터리셀뿐 아니라 케이블, 전자 부품, 하우징을 포함한 전체 팩의 가격이 반영됐다. 업계에선 100달러 선을 전기차와 내연차 가격이 동등해지는 지표로 간주하는 편이다.

최근 몇 년간 리튬 이온 배터리 가격 추이를 살펴보면, 2023년에는 평균 139달러, 2024년에는 115달러를 기록했다. 다양한 크기와 용도에 따른 리튬 이온 배터리 팩의 평균 가격은 현재 kWh당 115달러이지만, BEV용 배터리팩 평균 가격은 kWh당 97달러로 더욱 낮아진다. 2026년에야 100달러 이하로 떨어질 것이라는 예측이 많았지만, 예상보다 더 빠르게 값이 하락했다. 이러한 추세는 전기차와 내연기관차의 가격 격차를 좁히는 데 중요한 전환점이 될 것으로 보인다.[21]

미 인플레이션감축법(IRA) 세액공제 효과를 반영하면 2029년까지 배터리 가격이 56달러로 떨어질 가능성이 제기되었다. 박 연구원은 이러한 가격 하락 전망이 현실화하면 2026~2028년에 미국 시장에서 중형 크로스오버 및 세단형 전기차 가격이 내연기관차와 유사해질 것으로 보고 있다. 주요 자동차 기업들은 전용 플랫폼 도입, 부품 모듈화, 공정 자동화 등의 방법으로 원가 절감 노력을 지속하고 있다.[22]

화재 문제

전기차 화재는 소비자 사이에서 불안감을 일으키고 있다. 한국거래소에 따르면 2023년 전기차에서 발생한 화재는 72건이고 9명이 부상을 당했다. 내연기관 차량에서는 3736건의 화재가 발생해 31명이 사망하고 137명이 부상했다.[23] 1만대당 화재 건수는 2023년 기준 일반차 1.86건, 전기차 1.32건으로 전기차 화재 발생 비율이 오히려 비(非)전기차에 비해 30% 정도 낮지만,[24] 최근 여러 사고가 발생하면서 시장의 불안을 해소하지 못하고 있다.[25]

대응으로 르노 그룹은 전기차 화재 진압 시간을 대폭 줄일 수 있는 '파이어맨 액세스(Fireman Access)' 기술을 개발했다. 이 기술은 전기차 배터리 화재를 기존 몇 시간에서 몇 분 내에 진압할 수 있게 돕는다. 기술의 핵심은 배터리 케이스에 부착된 접착식 디스크로, 정상 사용 시에는 효과적으로 밀봉되어 있다가 화재 발생 시 소방 호스의 수압에 의해 디스크가 떨어져 나가면서 물이 배터리 셀에 직접 닿게 된다.[26]

그렇게 되면 '열폭주'(thermal runaway)를 효과적으로 차단할 수 있다. 기존 방법보다 약 10분의 1의 물로 화재를 진압할 수 있어 환경적인 장점이 있다. 르노 그룹은 이 기술을 개방형 라이선스로 전 세계 자동차 산업에 제공하고 있으며, 현재 모든 르노, 다치아, 알핀, 모빌라이즈 브랜드의 전기차와 플러그인 하이브리드 모델에 적용되고 있다.[27]

위기를 기회로

대림대학교 미래자동차학부 손두일 교수는 "전기차 시장에서 발생한 캐즘은 배터리 성능과 가격 측면에서 기술적 한계에 부딪힌 결과로, 극복하기 위해서는 화재 대응 등 배터리 기술의 혁신이 필요하다"고 말했다. 손 교수는 "전기차가 내연기관차에 비해 성능에서 크게 떨어지지 않기에 대량 생산 과정에서 발생할 수 있는 문제는 시간이 지나면서 해결될 것"이라며 "전기차의 캐즘은 과도기적인 현상으로, 시간이 더 필요하지만 환경적 측면에서 전기차의 전망은 밝으며, 지속적으로 발전할 것"이라고 덧붙였다.

신한투자증권 박 연구원 역시 2027년부터 2030년 사이 전기차 시장이 다시 가파른 성장세에

진입할 가능성이 높다고 전망했다. 그는 "인산철(LFP) 배터리의 채택 확대를 통해 전기차 원가가 낮아지고, 충전 규격의 표준화가 이루어지면서 충전에 대한 소비자 불편과 불안이 상당 부분 해소될 수 있다"고 말했다. 박 연구원은 배출 규제 강화, 도시 내 저공해 구역(LEZ) 확대, 전기택시 및 전기밴 도입 의무화 등의 정책이 시행되면 법인차 수요가 증가하여 완성차 업체들의 전기차 신차 출시를 더욱 촉진할 것이라고 분석했다.

변화가 목격되고 있다. 메르세데스-벤츠가 최근 전고체 배터리를 탑재한 EQS 프로토타입 차량을 공개했다. 이 차량은 1회 충전으로 동일한 크기와 무게의 일반 배터리 대비 최대 25% 주행거리가 더 긴 최대 1000km를 주행할 수 있다.[28] 전고체 배터리는 기존 리튬이온 배터리 대비 에너지 밀도가 높고, 안전성이 우수해 '꿈의 배터리'로 불리며, 국내외 주요 배터리 업체들이 2027년 상용화를 목표로 개발에 박차를 가하고 있다.[29]

시장조사기관 SNE리서치는 전고체 배터리 가격이 2023년 kWh당 300달러 선에서 10년 뒤인 2035년 120달러 대까지 낮아질 것으로 전망했다.[30] 이처럼 전고체 배터리 가격이 리튬이온 배터리와 유사한 수준으로 하락하고 2027년 상용화가 이루어진다면, 주행거리 1000km급 중형 전기차를 내연기관차와 비슷한 가격에 판매할 수 있을 것으로 기대할 수 있다.

또한 중국 CATL이 지난 4월에 공개한 나트륨‑이온 배터리가 리튬 대체재로 주목받고 있다. 상용화하면 리튬 의존도가 크게 낮아진다. 나트륨은 가격이 리튬의 10분의 1 수준이고 리튬에 비해 접근성이 421배 더 높아 생산 비용 절감이 가능하다. 화재 위험이 낮은 데다 기존 리튬 이온전지와 달리, 저온에서도 출력이 좋은 게 장점이다.[31] 초급속 충전과 관련한 실험들이 성공한 사례들도 잇달아 공개되고 있다. 기술의 진보가 전기차 가격 안정화로 이어지고 결국 2030년대 전기차 시장의 폭발적인 성장으로 이어진다는 전망이 힘을 얻고 있다.

기후 위기가 심각해지는 현 상황에서 전기차로 전환은 더 이상 피할 수 없는 흐름이다. 5월 12일 자동차의 날을 맞아 캐즘을 어떻게 극복하고 성공적으로 전기차 시대로 안착할 수 있을지 국가 차원의 논의가 필요할 시점이다.[32] 전기차는 다가온 미래이기 때문이다.

글: 안치용 아주대 융합ESG학과 특임교수, 전소은·장효은 기자(동국대 미디어커뮤니케이션학과), 이윤진 ESG연구소 대표

[2] "Goover Research, '2024 Global Automotive Industry Outlook,' December 2024,

[3] "Electric Vehicle Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023-2028)," Fortune Business Insights, 2024

[4] (jan.25.2025) Over 17 million EVs sold in 2024 -Record Year , Rho Motion.

[5] IEA , Global EV Outlook 2024

[6] 국토교통부 보도자료, (2025.1.22). 자동차 누적등록대수 26,298천대.

[7] (2025.1.) 전기차 도입: 가속화되는가, 아니면 둔화되는가?, PWC.

[8] KDB미래전략연구소 산업기술리서치센터. (2024). 독일 전기차 보조금 지급 중단과 국내 영향. 곽병근.

[9] (jan.25.2025) Over 17 million EVs sold in 2024 - Record Year , Rho Motion.

[10] (2025.1.) 전기차 도입: 가속화되는가, 아니면 둔화되는가?, PWC.

[11] 권은경, (2025.1.16) 2024년 자동차 산업 평가 및 2025년 전망, 한국자동차산업협동조합

[12] (2024.11.04). 배터리전기차(BEV) 수요 둔화 속 완성차사별 대응 전략, 한국자동차 연구원

[13] Almarshad, F., & Asad, M. (2023). Electric vehicle diffusion in emerging economies: Insights from the case of Kuwait. World Electric Vehicle Journal, 14(2), 45.

[14] "대한민국 기획재정부, '첨단 기술 제품의 수용과 시장 단절의 의미,' 2024,

[15] "2024년 하반기 글로벌 전기차 시장 및 배터리 수요·공급 전망 보고서," SNE Research, 2024

[16] "KATECH, '모빌리티 인사이트 12월호 (Vol.34),' 2024

[17] "디지털 제품, 캐즘을 넘어라," LG Business Research, 2004,

[18] "전기차 시장의 현재와 문제점 분석 및 대응 현황," Goover, 2024.8,

[19] 고은지,(2024.5.26.) 전기차 이용자 54% "충전소 부족으로 불편 겪었다", 연합뉴스

[20] "KATECH, '모빌리티 인사이트 12월호 (Vol.34),' 2024

[21] 김윤희.(2024.12.30) 내연차보다 싼 전기차, 美·유럽서도 나올까, ZD NET Korea

[22] PwC 삼일회계법인. Next in Auto 2025. PwC 삼일회계법인, 2025.

[23] 박용필, (2024.4.11.) 전기차는 과연 불이 자주 날까?···그렇지는 않지만···, 경향신문

[24] 박성수, (2024.8.31.), "전기차 화재 오해는 풀어야"···포비아 진압 나선 車업계, 시사저널e

[25] 한국거래소(KRX), "2024년 전기차 및 내연기관차 화재사고 현황," 2024년 12월 2일

[26] Renault Opens Innovative 'Fireman Access' Design Open to All EV Makers," Electrifying.com,

[27] Renault Opens Innovative 'Fireman Access' Design Open to All EV Makers," Electrifying.com,

[28] 김선웅, (2025.2.25.) 1회 충전으로 1000km! 벤츠, 전고체 배터리 탑재 전기차 최초 공개, 모터그래프

[29] 정현정, (2025.3.18.) 삼성SDI, 울산에 전고체 배터리 생산라인 구축 추진, 전자신문

[30] (2025.4.7.) 리튬메탈 배터리 시장규모, 2035년까지 최대 470억 달러까지 확대 전망, SNE Research.

[31] 정진용, (2025.5.4.), 중국 CATL, 나트륨 배터리 양산 선언… 리튬 위협하는 '기술 공습', 이투데이

[32] Michelle Lewis, (Apr.14.2025), Global EV sales jump 40% in March despite tariff turmoil, Electrek

[ESG세상] 전기차 캐즘, 어떻게 극복하고 안착할 수 있을지 국가 차원의 논의 필요

사회 글안치용(carminedraco) 전소은(judith0209) 장효은(jhe0716) 이윤진(jinnylove)/ 오마이ㅠ스

이재명의 농민기본소득, 예산 1원 없이도 할 수 있다

예산 1원도 안쓰고 이재명의 농민기본소득 실현할 수 있는 영농형 햇빛발전

영농형 햇빛발전은 농민기본소득을 실현할 수 있을 뿐만이 아닙니다. 이재명 대선 후보의 핵심 공약인 AI 대전환-에너지 고속도로의 인프라까지 지금 당장에 미리 깔 수 있습니다. 그래야 천문학 예산이 어떻고 주민 반발이 어떻고 등등의 덜컹거림 없이 손쉽고도 가성비 높게 공약을 연착륙시킬 수 있습니다.

농형 태양광 지원법 제정은 이재명의 핵심 공약이 준비된 공약임을 확실하게 보여주는 기공식 삽이자 국회 다수당인 더불어민주당의 입법 효능감을 일백 배 이상 입증하는 법안입니다.

농업소득도 올리고 연간 약 1천만 원에 이르는 햇빛발전 순소득도 올려 농민연금이자 농민기본소득인 영농형 햇빛발전. AI 대전환에 필수인 재생에너지 보급 확대와 RE 100도 빠르게 충족시킬 수 있고, 정장년의 귀농을 유도해 소멸 위기 농촌도 살릴 수 있는 심폐소생술의 법안.

그런데 일석삼자조의 이런 기가 막힌 정책과 법안이 왜 아직도 국회에서 통과되지 않아 햇빛도 보지 못한 채 지하 벙커에 갇혀 고문을 받고 있는 것일까요?

지금부터 그 피눈물 나고도 기가 막힌 이야기를 하고자 합니다.

윤석열은 3년 동안 국정의 모든 분야에서 어처구니없는 역주행 사고를 거의 하루도 빠짐없이 일으켰습니다. 그중 하나가 태양광 비리 검찰 수사입니다. 윤정권 출범 직후인 2022년 9월 30일, 이름도 거창하게 '국가재정범죄 합수단'이 만들어집니다. 보수 미디어를 중심으로 시민들의 시선을 자극하는 대문짝 기사 제목들이 연일 디지털 기기의 화면을 어지럽게 도배하다시피 했습니다. 감사원, 검찰, 경찰, 금감원 등 정부 부처가 총동원되어 문재인 정부 태양광 비리를 전수조사하고 검찰 수사를 통해 처벌하겠다는, 이른바 적폐 청산, 문정부 카르텔 해체 작업이었습니다.

이때부터 금융권의 태양광 대출(Project Finance)은 전면 중단되었습니다. 당연히 햇빛발전소 건설도 올스톱 되고 맙니다.지금 한국은 RE100이 뭔지도 모르는 윤석열과 그 일당 마적떼 패거리 덕분에 재생에너지 후진국이자 기후악당 국가로 확실하게 전락하고 말았습니다. 2025년 3월 16일 국제에너지기구(IEA) 발표에 따르면 한국의 재생에너지 발전량은 경제협력개발기구(OECD) 37개 나라 가운데 꼴찌입니다.

세계 토픽 감인 태양광 '빛 반사' 가짜뉴스

조중동을 중심으로 태양광 가짜뉴스도 기승을 부렸습니다. 태양광 빛 반사로 비행기 조종사가 항공사고를 일으킬 수 있다는 조선일보 기사는 그 중 압권입니다. 해외 토픽을 넘어 우주 토픽감입니다.

▲공항 활주로 유휴부지를 활용한 유럽 최대 규모의 155MW 독일 브란덴부르크주 노이하르덴베르크 공항 햇빛발전소.

빛 반사와는 180도 반대로 빛을 흡수해서 전기를 만드는 햇빛발전의 원리는 지금은 초등학생들도 알고 있는 상식입니다. 언론고시를 통과했다는 이른바 엘리트 '1등 신문' 조선일보 기자는 그런 상식조차 내팽개쳤습니다. 2~3초만 손가락을 움직여 전세계 비행장 옆의 햇빛발전소를 검색해보면 빛 반사라는 게 얼마나 황당한 주장인지 금방 확인할 수 있습니다.

멀리 갈 것도 없습니다. 인천국제공항 지붕에도 햇빛발전소가 설치돼 있습니다. 독일 등 유럽과 미국의 숱한 공항, 일본의 나리타 공항 활주로 옆에도 햇빛발전소가 있습니다.

2023년 관계부처 합동회의와 2024년 탄중위의 놀랍고도 기이한 반전

그런 윤석열 정부에서 놀랍고도 기이한 일이 벌어집니다. 2023년 4월 10일 관계부처 합동으로 '탄소중립 녹색성장 국가전략 및 제1차 국가 기본계획' 내용 중에 부문별 중장기 온실가스 감축 대책의 하나로 농촌 재생에너지 확대가 포함되었습니다. "식량안보에 역행하지 않고 주민 수용성 제고를 위해 농업인이 주도하면서 농촌 경관을 고려한 방식의" 영농형 태양광 사업을 추진하겠다는 게 핵심 내용입니다.

이어 1년이 지난 2024년 4월에는 대통령 직속 탄소중립녹색성장위원회에서 2024년 말까지 농식품부에서 영농형 태양광 법안을 발의하고 보급 확대 정책을 펴겠다고 심의 의결합니다. 2024년 연내, 즉 작년 말까지라고 시한도 못박았습니다.

태양광이란 말만 나와도 알레르기 반응을 보이던 윤정부에서 놀라운 일이 아닐 수 없었습니다. RE100도 잘 모르는 윤석열과 대통령실의 무지와 무능이 오히려 중앙정부 공무원들의 일선 실무 영역에서 일정 부분 여지를 넓혀준 측면이 있었다고 에너지 전문가들은 진단하기도 했습니다.

물론 에너지 업계에서는 재벌, 그 중에서도 특히 수출 대기업들의 로비가 강하게 들어갔다는 소문이 파다했습니다. RE 100 때문에 수출 대기업들이 고전하고 있다는 것은 대부분의 국민들이 거의 다 알고 있던 사실이었습니다.

실제로 농식품부는 재생에너지 팀을 새로 만들고 영농형 태양광 입법에 따른 후속조치를 준비하고 있었습니다. 국힘당 농해수위 의원들도 영농형 태양광에 대해서만큼은 찬성으로 돌아섰습니다.

영농형 햇빛발전 보급 확대에 앞장 선 민간의 선구자들

이같은 반전에는 영농형 햇빛발전이야말로 소농들이 살 수 있는 길임을 확신하고 입법 추진활동을 벌인 영농형 햇빛발전의 선구자들 역할이 지대했습니다. 이들은 2020년 말부터 <영농형 태양광 입법 추진협의회>(당시 새마을운동중앙회 정성헌 회장, 영농형태양광 협회 김창한 총장, 농협 신재생에너지 전국협의회 문병완 회장, 한동희 전 공주시 농민회장, 공익햇빛발전사회적협동조합 준비위원회 류호형 위원장, 햇빛학교 이사장 박승옥 등)를 결성해 끈질기고도 활발하게 각종 입법 추진 활동을 펼쳤습니다.

2016년 자신의 농지에 국내 최초로 영농형 햇빛발전소를 설치하고 영농형 햇빛발전 전도사로 나선 김창한 전 오창농협 조합장은 2018년 (사)영농형태양광협회를 설립, 사무총장에 취임하면서 본격 영농형 햇빛발전 전도 활동에 나서게 됩니다. 김창한 총장은 남재우 이사와 함께 영농형 태양광 실증단지를 조성하고, 수많은 농민과 농민단체에 영농형 햇빛발전을 홍보해 왔습니다. 그리고 전국에 걸쳐 60여 곳이 넘는 정부기관과 대학의 영농형 태양광 실증 단지 조성 사업을 지원해 왔습니다.

2018년 초 새마을중앙회 회장에 취임한 정성헌 회장은 그해 말 성남의 중앙회 주차장 아스팔트를 걷어내고 '아사달 유기농 영농형 햇빛발전소'를 설치해 농사도 짓고 햇빛발전 전기도 생산하는 영농형 태양광 실증 견학 현장을 조성했습니다. 새마을 교육을 받으러 온 수많은 농민들은 말할 것도 없고, 수많은 농민단체와 농업 관련 공무원을 비롯한 관계자들이 깊은 인상을 받고 돌아갔습니다.

▲2018년 10월 23일 새마을운동중앙회에 설치된 70kW 규모의 아사달 유기농 영농형 햇빛발전소.

보성농협 문병완 조합장은 2019년 8월 자신의 농지에 자비로 100kW 영농형 햇빛발전소를 설치해 영농형 태양광 실증단지를 조성했습니다. 영농형 햇빛발전소 바로 옆에는 대조군으로 농지를 전용한 100kW 일반 태양광 발전소를 설치해 농지 파괴의 일반 태양광과 극명하게 다른 영농형 햇빛발전소를 실제 눈으로 보고 배울 수 있도록 해 놓았습니다.

▲문병완 조합장이 자신의 농지에 설치한 영농형 햇빛발전소에서 농사지은 벼를 트랙터로 가을걷이 하고 있는 모습.

2021년 영농형 태양광에 대한 농민들의 반대와 설득 과정

영농형 태양광 입법 과정에서 가장 큰 난관은 농민들의 반대였습니다. 농민과 농민단체의 반대는 매우 당연하고도 정당한 대응이었습니다.농지를 잠식하는 MW 급 대규모 일반 태양광 시설이 마을 간척지를 뒤덮고, 심지어 마을 바로 입구까지 들어서 전국 곳곳에서 격렬한 반대 투쟁이 일어나고 있었기 때문입니다.

박근혜 정부가 태양광 가중치 규정을 바꿔 임야와 농지에 대규모 태양광을 허용한 데 뒤이어 문재인 정부는 농지법을 바꿔 또다시 간척지에까지 대규모 태양광을 허용했습니다. 재생에너지 정책 대참사였습니다. 박근혜 정권이나 문재인 정권이나 재벌 로비에 휘둘린 것은 초록이 동색이었습니다.

<영농형 태양광 입법 추진협의회>는 초기부터 일관되게 영농형 햇빛발전소는 ①절대농지라고 불리는 농업진흥지역(농지의 약 48%) 이외의 농지에서 ②엄격한 영농을 전제로 ③100kW 이하의 소형으로 ④농업인에게만 허용하자고 주장했습니다. 처음에는 전농의 간부들을 포함해 대부분의 농민들이 영농형 햇빛발전을 찬성했습니다.

그런데 2021년 1월 농업진흥지역에까지 영농형 태양광을 허용하는 입법안이 민주당 김승남 의원 발의로 공개되었습니다.자라보고 놀란 가슴 솥뚜껑 보고 놀란다고 전농 광주전남연맹(의장 권용식)을 중심으로 거센 반대가 들불처럼 이어졌습니다. 농민들은 민주당 전남도당 사무실 앞에서 화형식 퍼포먼스까지 벌였습니다. 나중에 김승남 의원은 농업진흥지역을 제외한 법안을 다시 발의합니다.

<영농형 태양광 입법 추진협의회>는 농업진흥지역의 영농형 태양광에 대해서는 명확히 반대한다는 성명서를 즉각 발표했습니다. 그러면서 동시에 농민들과 함께 국회 토론회, 농해수위 의원 간담회, 농민 여론조사, 미디어 기고 등의 활동을 벌여나갔습니다. 전농 정책위원장을 역임한 박형대 전남 도의원과 간담회도 가졌습니다.

2023년 2월에는 진흥지역 영농형 태양광 반대투쟁에 앞장섰던 권용식 전농 광전연맹 전의장과 함께 전농 회원들과 보성농협에서 토론회도 열었습니다. 백남기 열사의 부인 박경숙도 이날 토론회에 참석해 끝까지 경청했는데, 소형 영농형 태양광 입법 추진을 적극 지지하고 있었습니다.(https://buly.kr/4xXNOFZhttps://buly.kr/4xXNOFZ)

문경식 전농 전 의장은 영농형 햇빛발전이야말로 소농이 살 수 있는 길이라고 앞장서 전농의 간부들과 농민들을 설득하는 일에 나서기까지 했습니다.

이재명 후보의 농민기본소득을 휴지통에 처박은 민주당 농해수위 의원들

이재명 민주당 대선 후보가 AI 대전환을 국정 핵심 공약으로 내세운 것은 윤석열이 R&D 예산을 대폭 삭감해 수많은 AI 인재들을 외국으로 쫓아낸 것과 극명하게 대비됩니다.

AI 대전환은 선택 사항이 아닙니다. 기후변화로 생존을 위해 게르만 민족 대이동이 일어난 것과 똑같이 국민 모두가 생존을 위해서는 가야만 하는 필수 국민 대이동입니다.

윤석열 마적떼들이 대한민국을 약탈하는 3년 동안 한국은 AI 강소국에서 밀려도 한참 밀려나 지금은 존재감조차 사라지고 있는 중입니다.

AI 대전환 정책을 원활하게 이륙시키기 위해서는 재생에너지 체제로의 전환 또한 필수입니다. 이재명은 4월 24일 호남과 서해안에 햇빛발전과 바람발전을 중심으로 2030년까지 에너지 고속도로를 건설하겠다고 발표했습니다. 2040년까지는 한반도에 U자형 에너지 고속도로를 구축하겠다는 구상도 곁들였습니다.

오늘날 대부분의 농민단체는 영농형 태양광 입법을 찬성합니다. 약 6백 평의 농지에서 농사지어 농업소득도 올리고, 햇빛발전 판매 수익도 올리는 농민기본소득-영농형 햇빛발전소를 설치하지 않을 농민은 하나도 없을 것입니다.

정부 예산은 1원도 안 들어갑니다. RE 100 때문에 수출 기업들이 앞다투어 햇빛전기를 사들이고 있기 때문입니다.

문제는 국회 농해수위 의원들

12.3 윤석열의 난이 삼켜버린 국민들의 삶과 호주머니 가운데 영농형 태양광은 특히 농민과 농촌에는 뼈아픕니다. 연간 1천만 원 정도의 농민기본소득은 21세기 대명천지에 북한과 비슷한 기아선상에서 허덕이는 고령 노인 소농들에게는 그야말로 논밭에서 솟아난 생존의 구명보트입니다. 무엇보다도 소멸위험 지역 농촌에 청장년들이 귀농할 수 있도록 촉진해 수도권 과밀화로 인한 수많은 문제점을 일정 부분 해결하고, 농촌 마을에 아이 울음소리가 들릴 수 있게 하는 유력한 해결 방안이기도 합니다.

12.3 윤석열의 난 때문에 영농형 태양광 입법이 지연되고 있다는 말은 핑계입니다. 사기에 가까운 핑계입니다.21대 국회에서도 영농형 태양광 법안은 여야 합의로 충분히 통과시키고도 남았습니다. 그런데 국회 농해수위는 이를 방기하고 법안을 자동 폐기시키고 말았습니다.

2024년 4월 총선으로 절대 다수 의석 수를 갖게 된 민주당 농해수위는 1년이 지난 지금까지도 영농형 태양광 법안을 심사조차 하지 않고 있습니다. 이미 쟁점은 21대 국회에서 모두 충분히 논의되고 대부분 해결된 상태입니다. 임미애 의원과 위성곤 의원의 영농형 태양광 법안도 발의되어 있는 상태입니다. 입법 절차만 거치면 됩니다.

다소 거친 표현을 사용하는 무례를 무릅쓰겠습니다. 거의 10여 년 가까이 영농형 태양광 보급 확대와 입법을 위해 노력해온 농민들이 지치고 지쳐 이제는 거의 발악하듯이 목소리를 높이고 있다는 점을 민주당 농해수위 의원들도 널리 헤아려주기 바랍니다.

21대는 말할 것도 없고 지금의 22대 민주당 농해수위 의원들은 무능과 무지, 농민의 처참한 생존 위기에 대한 공감 능력 제로를 넘어 이재명 후보의 대선 압승을 음지에서 방해하는 국정 농단 세력이 아닌지 의심이 들 정도입니다.

이재명 후보의 농민기본소득에 대해 마음 속으로 극도의 혐오감을 갖고 있는 상태에서 복지부동의 입법 방기 신기술을 선보이고 있는 민주당 농해수위 의원들은 조희대 대법관들과 하나도 다를 바 없는 1% 엘리트 귀족 의원들입니다.

박승옥(햇빛학교 이사장) | 오마이뉴스

‘친환경’ 전기차 산업의 역설…발암물질 오염된 섬마을

인도네시아 수도 자카르타에서 비행기로 4시간 가량 떨어진 말루쿠 제도. 1,000개에 이르는 섬 가운데 오비 섬이 있다. 오비 섬에서 만난 마을 주민 누르하야티 주마디는 할아버지가 돌보던 캐슈나무 숲을 기억하고 있었다. 마을 인근 개천에서 자라나던 캐슈나무들. 할아버지는 나무를 가꿀 때 식수를 가져가지 않고 개천물을 그대로 마셨다고 한다.

오늘날 그 개천은 적갈색 퇴적물로 걸쭉해졌다. 마을 인근의 거대한 니켈 광산에서 검붉은 황토가 쏟아져 나오고 있기 때문이다. 인도네시아 대기업 하리타 그룹이 소유한 이 광산은 주마디의 작은 목조 집이 있는 카와시 마을과 그리 멀지 않은 곳에 있다. 광산 둘레에 자리한 제련소 굴뚝에서는 오늘도 검은 연기가 뿜어져 나온다.

▲인도네시아 북말루쿠 오비 섬 주민 누르하야티 주마디 (출처: Rifki Anwar, 몽가베이 인도네시아)

주마디는 하리타의 니켈 광산이 운영된 이래 “고름과 피가 섞인 기침을 하기 시작했다”고 취재진에게 말했다. 하리타는 2010년부터 오비 섬에서 니켈을 채굴하고 있다. 다른 마을 주민들과 마찬가지로 여전히 개천물을 마시고 있는 그는 위경련과 설사에 고통받는다고 한다.

취재진이 인터뷰한 카와시 마을 주민 11명 중 3명은 개천물로 목욕하고, 식수로 마시며, 요리에 사용한다고 증언했다. 나머지 8명은 식수로 마시지 않지만, 목욕과 요리에는 사용한다고 답했다.

전직 하리타 직원이었던 주민 만 노호는 “돈이 있는 사람들은 생수를 사지만, 저 같은 사람들은 그 물을 사용하는 것 외에는 선택지가 없다”고 말했다. 노호는 개천물의 맛과 색깔이 이상한데다, 그 물을 마시는 네 자녀가 끊임없는 복통으로 고통받고 있다고도 말했다.

노호를 포함해 인터뷰에 응한 주민 중 누구도 하리타나 인도네시아 당국으로부터 수질 오염에 대한 설명이나 경고는 듣지 못한 것으로 나타났다. 주마디는 “(설사 등 증상이) 물 때문인지는 모르겠지만 그 물은 매일 마시고 있다”고 밝혔다.

인니 천연자원 대기업, 장기간 수질오염 의혹

하리타는 팜유, 석탄, 목재 등 다양한 천연자원을 생산하는 인도네시아의 대기업이다. 세계적으로는 전기차 배터리의 핵심 소재인 니켈의 주요 생산업체로 더 잘 알려져 있다. 2010년대 후반 들어 기후위기 이슈로 전기차 수요가 늘자 전기차용 배터리와 그 원료인 니켈 수요는 크게 증가했다.

인도네시아는 니켈 매장량 기준 전 세계 1위 국가다. 전 세계 니켈 공급의 약 50%를 차지하고 있다. 이중, 하리타는 전 세계 니켈 공급량의 약 6%를 담당할 정도로 규모가 큰 업체다.인도네시아 정부는 니켈 산업 육성에 드라이브를 걸고 있다. 2020년부터 니켈을 국가 전략 광물로 지정한 데 이어 니켈 원광의 수출을 금지했다. 중국 배터리 소재 기업들은 인도네시아에 있는 니켈 광산과 제련 기업에 지분을 투자하는 방식으로 니켈 공급망을 유지하고 있다.

▲지도에서 빨간색으로 표기된 부분이 오비 섬 (출처: 구글 지도 갈무리)

이런 세계적 추세와 맞물려 하리타가 운영하는 오비 섬 사업장은 인도네시아를 대표하는 니켈 광산으로 급성장했다. 하지만 몇년 전부터 이 회사의 광산 사업은 인근 환경에 부정적 영향을 미친다는 점에서 우려가 커지고 있다.

2022년 2월, 영국 일간지 가디언은 오비 섬에 있는 하리타의 니켈 사업장에서 불과 수백미터 떨어진 카와시 마을의 식수를 조사한 결과, 독성 화학물질인 ‘6가크롬’ 수치가 법적 기준치를 웃돌았다고 보도했다. 6가크롬은 미국 캘리포니아주 ‘힝클리 지하수 오염’ 사건으로 유명해진 유독성 물질로 영화 ‘에린 브로코비치’에서 소개된 바 있다. 6가크롬은 인간의 간과 신장을 손상시키고 치아를 부식시키며 피부를 자극하고 암을 유발할 수 있다. 1970년대 후반, 한국에서도 6가크롬의 위험성이 알려졌는데, 당시 산업용 폐수를 무단 방류한 일부 철강·도금업체가 적발돼 형사 처벌을 받기도 했다.

하리타는 가디언이 제기한 의혹을 전면 부인했다. 인도네시아 당국자의 말을 인용해 자사의 니켈 광산이 환경 규정을 준수하고 있다고 주장했다.

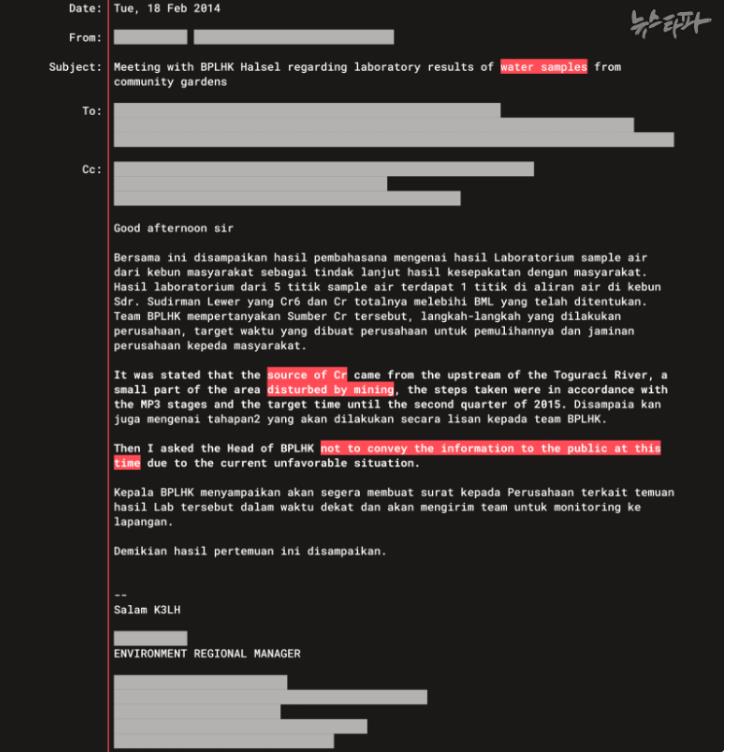

그러나 하리타의 내부 논의 내용은 대외적으로 밝혀온 입장과 달랐다. ‘국제협업취재팀’이 하리타의 내부 문서를 입수해 검토한 결과, 오비 섬의 오염 실태는 알려진 것보다 심각한 상태로, 결론적으로 마을 주민들이 전 세계 친환경 산업을 지탱하면서 그 ‘대가’를 치르고 있는 것으로 밝혀졌다.

협업취재팀, 하리타 내부 문서 통해 10여년 간 ‘수질오염 은폐’ 사실 확인

뉴스타파와 OCCRP(조직범죄와 부패 보도 프로젝트), 영국 일간지 가디언, 독일 방송사 도이체벨레, 환경매체 ‘게코 프로젝트’는 이번 취재를 위해 국제협업취재팀(이하 취재팀)을 구성했다. 취재팀은 미국의 비영리 투명성 단체인 ‘분산 비밀 거부’ (Distributed Denial of Secrets)로부터 약 500GB에 달하는 하리타 내부 문서를 제공받았다. 여기에는 하리타가 시행한 자체 수질검사 결과와 6가크롬 검출로 하리타의 환경 위험 관리가 실패하고 있다는 내용의 이메일, 스프레드시트, 프레젠테이션 문서 등이 포함되어 있었다.

앞서 분산 비밀 거부는 한 해커그룹이 랜섬웨어 공격을 통해 확보한 하리타 그룹의 데이터 캐시를 넘겨 받아 이 자료를 확보했다. 해당 자료엔 2011년부터 2023년까지 생성된 하리타 그룹 내부 문서가 다수 포함돼 있었다. OCCRP는 이 자료를 취재팀 기자들과 안전한 방법으로 공유했다. 취재팀은 유출 문서 내용이 공익에 부합하고 엄격한 윤리 및 편집 기준을 준수한다고 판단해 보도를 결정했다.

“하리타 자체 수질검사 결과…기준치 초과, 환경법 위반 증거”

취재팀은 독성학, 지질화학, 수질 등 유관 분야 전문가 5명에게도 일부 자료를 공유했다. 이들에게는 하리타가 자체 조사했던 ‘수질검사 데이터’를 검토해 달라고 요청했다. 그 결과, 5명 모두 오비 섬에서 검출된 6가크롬 수치가 “세계보건기구(WHO) 기준치를 초과해 공중 보건에 위험을 초래할 수 있는 수준”이라고 결론 내렸다.

▲인도네시아 북말루쿠 오비 섬 카와시 아케라모 강에 흘러 들어간 퇴적물 (출처: People’s Ecology and Emancipation Action (AEER))

특히 라오드 샤리프는 취재팀이 확보한 내부 문서가 행정소송과 민사소송, 심지어 형사소송의 증거가 될 수 있다고 평가했다. 그는 인도네시아 부패근절위원회 위원장을 지낸 법률 전문가로 인도네시아에서 대법원 수석 환경법 강사를 맡고 있다. 샤리프는 “(현지) 활동가들과 기자들이 오랫동안 니켈 광산에서 발생한 수질 오염 문제를 지적해왔다”며 “이 내부 데이터는 (하리타가) 인도네시아 환경법을 위반했음을 입증한다”고 강조했다. 다만, 유출된 자료에는 하리타가 당국에 어떤 데이터를 제출했는지, 이에 대해 정부가 어떤 조치를 취했는지까진 적혀 있지 않았다.

취재팀은 법적 기준치를 웃도는 수질 오염 사실이 기록된 하리타 내부 자료에 대해 인도네시아 환경부의 입장을 물었다. 하지만 보도 시점까지 답변을 듣지 못했다. 하리타 그룹의 니켈 광업 자회사인 PT. TBP에도 해명을 요청했지만 답변이 없었다. 또 유출된 내부 이메일에서 언급된 하리타 그룹의 임원들(토니 굴톰 등)에게도 연락했지만 그들은 응답하지 않았다.

하리타 측은 취재팀의 거듭된 질의에 답변을 내놓지 않으면서도, 여전히 왜곡된 정보를 노출하고 있다. 하리타 홈페이지에는 자신들이 환경 규정을 준수하고 있고 카와시 마을 개천물이 마셔도 안전하다고 강조하는 보도자료와 동영상 등이 게시돼 있다. 그러나 법적기준치를 초과하는 6가크롬에 대한 설명이나 경고는 확인되지 않는다.

오비 섬, 하리타 광산 가동 이후 6가크롬 수치 급상승

오비 섬은 한때 전 세계 향신료가 오가는 무역로의 중간 기착지였다. 육두구와 정향으로도 널리 알려졌다. 그런데 2010년 모든 것이 바뀌었다. 인도네시아의 억만장자 림 하리얀토 위자야 사르워노 일가가 소유한 하리타 그룹이 들어오면서부터다.

하리타 핵심 자회사 PT. TBP(PT Trimegah Bangun Persada)는 2010년 광산 자회사를 세운 뒤 오비 섬에서 니켈 채굴을 시작했다. 이를 위해 카와시 마을 주변엔 니켈 가공 공장과 석탄발전소가 건립됐다. 섬 서쪽 해안에 위치한 이들 시설엔 곧 노동자들이 몰렸다.

▲인도네시아 북말루쿠 오비 섬 카와시에 위치한 하리타그룹 소유 광산에서 니켈 채굴 작업이 진행 중이다. (출처: Rifki Anwar)

니켈 채굴은 자연을 파괴하는 과정이다. 노천 광산을 개발하기 위해 숲과 토양을 깎아내야 하고, 니켈 채광으로 발생하는 ‘지표수’는 납과 카드뮴과 같은 독성 화학 물질이 포함돼 있어 주변 수원을 오염시킨다. 무엇보다 채굴된 니켈 원광은 열 처리를 거쳐 물과 니켈로 분리되는데, 이 과정에서 고열에 노출된 크롬 물질은 더 독성이 강한 6가크롬으로 변한다. 6가크롬 등 크롬 물질은 인도네시아 법령에 따라 엄격히 관리하도록 돼 있다.

인도네시아는 화학 기업이 폐수와 지하수를 모니터링하고, 그 결과를 당국에 보고하여 피해를 완화해야 한다고 주문한다. 법이 정한 기준은 식수의 경우 50ppb(1000톤당 50g)를 초과해서는 안 되고, 폐수의 경우는 100ppb를 초과할 수 없다. 만약, 기준치 이상의 크롬 물질이 검출되면 해당 기업은 당국의 조사를 받고, 조사 결과에 따라 벌금이나 사업장 폐쇄, 형사 고발과 같은 처벌을 받을 수 있다.

그런데 하리타 내부 문서를 보면, 2012년 기준 하리타 광산에서 흘러나온 폐수의 6가크롬 농도는 법적 기준치를 많게는 3배 이상 초과한 것으로 확인됐다. 광산 인근 두 지점에서 채취한 폐수 샘플의 6가크롬 농도는 각각 350ppb와 130ppb로, 모두 기준치인 100ppb를 상회했다.

하리타, 수질 오염 완화 조치 실패… 임원들 알면서도 묵인

이에 하리타는 2013년까지 오염된 폐수를 가두는 크롬 저감 조치를 시행했다. 유출을 막기 위해 인공 침전지를 만들거나 폐수에 직접 황산철을 주입하고 습지를 활용해 오염 물질을 흡착하는 방법도 시도했다. 그러나 이러한 시도에도 불구하고 6가크롬 수치는 지속적으로 법적 기준치를 넘겼다. 이렇게 내부 수질검사 결과에서 문제가 확인됐음에도 회사 최고위 경영진은 이를 숨긴 것으로 드러났다.

2013년 10월, 하리타의 보건·안전·환경 책임자인 토니 굴톰 이사는 회사 최고운영책임자인 숀 림 등 임원 4명에게 메일을 보냈다. 6가크롬 수치를 유발하는 근원지를 파악하고, 폐수 유출을 관리하기 위해 내부 시스템을 정비해야 한다는 내용이었다. 토니 굴톰은 이로부터 10년 가까이 회사 임원들을 상대로 ‘법적 기준치를 초과하는 6가크롬과 수질오염’의 심각성을 알리며, 대책 마련을 촉구했다.

▲하리타 지역 환경관리자는 2014년 2월 18일 토니 굴톰 보건·안전·환경 책임자에게 보낸 이메일에서 6가크롬 수치가 높아 환경부 공무원에게 이 사실을 지역사회에 공개하지 말아달라 요청했다고 보고했다. (출처: 하리타 내부 문서 재구성)

이는 하리타 직원들의 내부 보고에 따른 조치였다. 2014년 2월 하리타의 지역 환경관리자는 굴톰 등 임직원에게 이메일을 보내 오비 섬의 수질오염 사실을 알렸다. 당시 그는 “샘플에서 지속적으로 높은 수준의 6가크롬이 검출되고 있다”며 “환경부 공무원에게 ‘현재 상황이 좋지 않으니 지금은 이 정보를 지역사회에 전달하지 말 것’을 요청했다”고 보고했다.

2년 뒤인 2016년 10월에는 굴톰이 내부 준법감시팀 직원에게 이메일을 썼다. 굴톰은 지질 전문가가 쓴 보고서를 공유하며 “6가크롬 문제를 심각하게 받아들이고 해결해야 하는 이유”라고 적었다. 당시 굴톰이 첨부한 보고서에는 카와시 지역 광산에서 크롬이 검출됐고, 니켈 채굴 과정에서 더 독성이 강한 6가크롬 형태로 변이할 수 있다는 경고가 담겼다. 뿐만 아니라, 6가크롬의 노출에 따른 인체에 미칠 부작용도 언급됐다.

니켈 제련소 가동되며 수질오염 더욱 악화

그런데 하리타 임원들은 지속되는 수질오염 문제에 대한 내부 문제제기를 묵인한 채 사업 확장에만 몰두했던 것으로 보인다. 2017년 하리타는 니켈을 가공하는 건식 제련소를 가동하기 시작했다. 그 직후인 2017년 4월, 카와시 마을 인근 강변에서 검출된 6가크롬 수치는 더 증가했다. 당시 굴톰은 해당 수질검사 결과를 동료들에게 전달하면서 “활발한 채굴과 공장에서의 폐수 유입이 수치 증가의 원인”이라고 썼다.

▲인도네시아 북말루쿠 오비 섬 카와시에 위치한 하리타 그룹 폐수 배출 지점 (출처: Rifki Anwar, 게코 프로젝트)

나아가 하리타는 ‘고압 산 침출’(HPAL)이라는 습식제련 기술을 활용한 제련소도 건립했다. HPAL는 니켈 함유량이 적은 저급 라테라이트 원광을 전기차 배터리에 필요한 고순도 재료로 전환하는 기술이다. 이 제련소는 중국 대기업인 리젠드(Lygend Resources and Technology)와 하리타가 2018년 합작해 설립한 생산 시설이다. HPAL 제련소에는 리젠드가 10억 달러(한화로 약 1조 원)를 투자했고, 하리타는 원자재 제공을 담당했다.

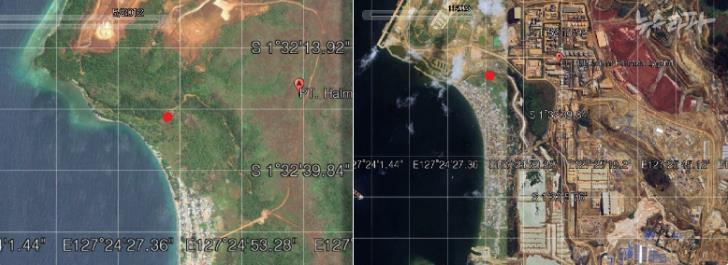

이에 따라 오비 섬 안의 ‘하리타 산업 단지’는 더욱 거대해졌다. 마을 주민들은 그만큼 산업 단지가 배출하는 ‘유해 물질’과 가까워졌다. 2018년 위성사진 기준, 카와시 마을에서 가장 가까운 산업 구조물은 약 1.6km 떨어진 곳에 있었는데, HPAL 제련소가 가동을 시작한 2021년에는 마을 식수원인 개천과 불과 200m 떨어진 곳까지 구조물이 들어섰다.

▲(왼쪽부터) 2012년 5월과 2023년 11월 오비 섬 카와시 마을을 촬영한 위성 사진. 빨간색으로 표기된 부분이 카와시 마을 주민들이 마시고 생활용수로 사용하는 개천의 위치다. (출처: 구글 어스)

이 무렵 PT. TBP의 환경 담당 임원이었던 굴톰은 제련소를 관리하는 ‘할마헤라 페르사다 리젠드’(PT Halmahera Persada Lygend, 이하 PT HPL)의 이사로 재직했다. PT. HPL은 하리타가 중국과 합작한 습식제련소가 마을의 수질 오염문제를 가중시킬 수 있다고 우려했다. 2021년 한 하리타 임원은 이메일에서 “과거에는 슬래그(찌꺼기) 비축 지역, 광산 야적장 지역 때문에 6가크롬 수치가 높았는데, 현재는 HPAL 제련소의 영향이 높다”고 적었다.

그 이듬해인 2022년 2월 19일, 가디언은 “카와시 개천의 6가크롬 수치가 법적 한도를 초과했다”고 보도했다. 이 보도는 하리타가 PT. TBP를 인도네시아 증권거래소에 상장하려던 시기에 나왔다. 그러나 오비 섬의 수질 오염 의혹은 상장에 별다른 영향을 미치지 못했다. 2023년 4월 하리타는 IPO에 성공해 약 6억 6000만 달러, 우리 돈으로 9천억 원에 가까운 자금을 조달했다. 인니 주식시장 역대 두번째 규모였다.

상장에 앞서 하리타는 가디언 기사를 전면 부인했다. 2013년부터 2021년까지 해당 개천에서 실시한 수질검사 결과, 6가크롬이 법적 기준에 부합하는 5~40ppb만 검출됐다고 주장했다. 그러나 같은 시기, 회사 내부적으로 회람한 수질 검사 데이터는 하리타의 기존 해명과 완전히 배치됐다.

가디언의 기사가 나오기 이틀 전인 2022년 2월 17일 카와시 개천에서 측정한 6가크롬 수치는 128ppb로 식수 기준치(50ppb)의 두 배가 넘고, 폐수 기준치(100ppb)보다 높았다. 또한 2022년 작성된 하리타의 ‘환경보고서’에는 매달 초 측정한 6가크롬 수치가 지속적으로 기준치를 위반했다고 기록돼 있었다.

▲2022년 12월 작성된 내부 보고서는 카와시 개천에서 6가크롬 수치가 법적 기준치를 초과했음을 보여준다. 그래프에서 가로 빨간색 선은 식수의 6가크롬 기준치인 50ppb이고, 주황색 선은 실제 측정치다. (출처: 하리타 내부 문서 갈무리)

수질오염으로 생산된 니켈, 한국에도 공급

유출된 내부 문서에는 하리타가 제조한 니켈 제품(페로니켈, MHP 등)의 납품사도 적혀 있다. 전 세계 전구체 점유율 빅5 기업으로 꼽히는 중국 CNGR, 화유코발트, GEM, 이스프링 등이다.

이는 하리타가 중국 업체인 리젠드와 합작법인을 세우고 고순도의 니켈을 생산한 결과로 풀이된다. 오비 섬에서 생산된 니켈의 품질이 향상되면서 배터리 소재 업체와의 공급 계약이 이어진 것이다. 전구체는 전기차 배터리의 핵심 소재로 꼽힌다.

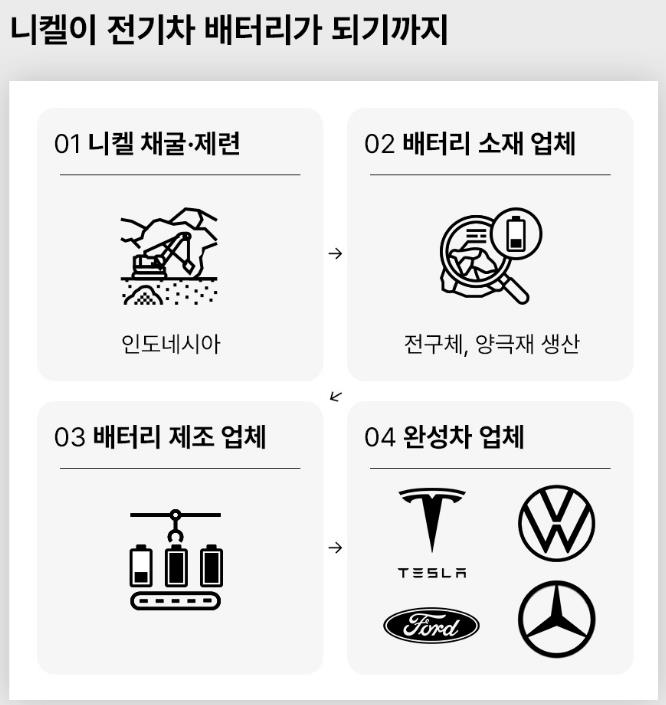

▲인도네시아 노천 광산에서 채굴된 니켈 원광이 가공돼 전기차 배터리가 되는 과정. 복잡한 공급망을 거친다.

이렇게 하리타로부터 니켈 제품을 납품받은 중국 배터리 소재 업체들은 전구체와 양극재 등을 생산해 배터리 제조업체에 납품했다. 이 같은 공정을 거쳐 완성된 배터리는 다시 테슬라, BMW, 포드, 폭스바겐, 메르세데스-벤츠 등 글로벌 전기차 기업에 공급됐다.

한국도 이 공급망에서 완전히 자유롭지는 않다. 배터리 산업을 국가 전략산업으로 육성하고 있는 한국은 니켈 원재료와 배터리 소재 수급을 인니와 중국 기업에 의존하고 있다. 배터리 소재인 전구체의 대중국 수입 비중은 2023년 기준, 97.5%에 달했다.

이렇듯 하리타의 니켈 제품을 쓰는 중국의 CNGR, 화유, GEM 등과 거래하는 국내 배터리 업체는 이러한 글로벌 공급망 문제에서 자유로울 수 없다. 더 나아가 오비 섬에서 채굴된 니켈을 사용하고 있을 가능성도 배제하기 어렵다.

실제 취재팀은 오비 섬에서 한국으로 들어오는 니켈의 공급망을 추적했다. 취재팀이 확보한 하리타 내부 문서와 수출 데이터를 분석한 결과, 포스코와 에코프로GEM(현 에코프로머티리얼스)는 하리타 계열사들이 생산한 니켈 소재를 국내로 공급받아 사용했던 것으로 확인됐다. 납품 시기는 6가크롬으로 인한 수질오염이 증폭됐던 2019~2023년 사이다. 이 시기는 중국의 투자로 오비 섬에 습식제련소가 생기는 등 글로벌 니켈 공급이 확대되던 때다.

포스코, 하리타 자회사 통해 니켈 제품 받아… “리젠드와 소량 계약”

포스코는 2019년 1월부터 2023년 11월까지 하리타 자회사 PT. MSP로부터 최소 13차례에 걸쳐 10만 톤이 넘는 니켈 제품(페로니켈)을 포항에서 납품받았다.이 기록에 대해 포스코는 하리타 계열사와 직접 계약을 맺은 것이 아니라 “리젠드와의 계약을 통해 소량의 니켈 제품을 공급받은 것”이라고 밝혔다. 또 “직접 거래가 아닌 관계로 하리타 광산의 채굴 과정에 대해 파악한 바 없으며, 2024년부터는 니켈을 공급받은 사실도 없고 향후에도 공급받을 계획이 없다”고 덧붙였다.

그런데 포스코의 해명에도 여전히 풀리지 않는 미심쩍은 부분이 있다. 포스코는 자신들이 납품받은 니켈 제품(페로니켈)의 경우, “6가크롬이 유출되지 않는다”고 주장한다. “리젠드를 통해 구매한 니켈은 잔여물(슬래그)에 수분이 포함돼 있지 않기 때문에” 6가크롬이 유출될 수 없다는 것이다.

포스코의 이 같은 주장은 취재팀이 확보한 하리타 내부 문서를 통해 반박될 수 있다. 앞서 밝혔듯 오비 섬에선 2012년부터 다량의 6가크롬이 검출됐다. 광산 주변 측정지에서 검출된 6가크롬량은 지속적으로 법적 기준치보다 높았다.

포스코의 주장을 반박하는 근거들은 더 있다. 하리타 사례와 같이 습식제련이 아닌 건식제련에서도 6가크롬이 생성될 수 있다. 인도네시아 현지 연구 결과에 따르면, 6가크롬은 고온, 산화로 인한 화학 반응 등 다양한 요인으로도 생성되고, 이를 저감하기 위한 연구가 정부를 중심으로 진행돼 왔다. (인도네시아 국가연구혁신청에서 진행한 2023년 ‘수생 식물을 이용한 니켈 광산 폐수 중 6가크롬 정화’ 연구)

특히 하리타 내부 문서에 따르면, 하리타는 제련 방식과 무관하게 노천 광산 등에서 6가크롬이 유출된 사실을 파악하고 있었다. 결국 하리타가 채굴·가공한 니켈 제품을 구매한 기업들은 어떤 형태로든 6가크롬 유출에 관여돼 있다고 볼 수밖에 없다.

심지어 하리타 내부 문서에 따르면, 포스코는 2022년 10월 중국 리젠드와 합작 투자 형태로 오비 섬 등에 신규 제련시설을 설립하고, 니켈 제품(MHP)을 공급받는다는 양해각서를 체결한 바 있다. 양측의 사정으로 최종 계약은 무산됐지만, 포스코가 오비 섬에도 니켈 공급망을 세우려했다는 사실이 새롭게 확인된 것이다.

에코프로, ‘6가크롬’ 니켈 제품 7600톤 반입… 묵묵부답

에코프로GEM은 하리타 자회사 PT. HPL로부터 2022년 2월 최소 7600톤의 니켈 제품(MHP)을 포항으로 들여왔다. 에코프로는 중국의 전구체 제조사인 GEM과 합작 생산시설을 세우고 지난 10여년 간 양국에서 배터리 소재를 생산했다. GEM은 하리타 계열사에서 니켈 제품을 납품받고 있는 대표적인 업체다.

에코프로 역시 하리타가 채굴·가공한 니켈 제품을 직접 반입한 것으로 확인된다. 하지만 에코프로는 오비 섬 수질오염 문제에 대한 입장을 묻는 취재진의 질의에 아무런 입장을 밝히지 않았다. 에코프로 측은 지난달 18일 “입장을 밝히지 않겠다”고만 답했다.

그런데 에코프로는 이로부터 10여일 뒤 공개한 2024년 책임광물보고서(25년 4월 30일)에서 인도네시아 진출을 예고했다. 에코프로는 “하이 니켈 밸류체인 강화를 위해 인도네시아로 진출을 추진하고 있다”며 “3자 기관을 포함해 현장 실사를 계획하고 있다”고 밝혔다.

하리타 내부 문서에는 구매자가 누구인지 규명되지 않은 국내 배터리 기업들도 등장한다. 2018년부터 2024년 1월까지 오비 섬에서 생산돼 리젠드, 글렌코어 등 유통업체 이름으로 포항항과 광양항을 통해 반입된 니켈 제품은 페로니켈 7만 2000톤과 MHP 1만 2000톤이다. 에코프로 외에도 오비 섬의 수질 오염과 무관하지 않은 국내 기업이 더 있을 것으로 보이는 대목이다.

‘인니 환경 리스크’, 구매자인 한국 기업들은 “ESG 경영” 말뿐

현재 포스코와 에코프로는 스스로 ESG 경영방침을 천명하며, 니켈 공급망에 포함된 해외 제련소 등에 대한 실사를 자체적으로 또는 전문 업체를 통해 정기적으로 진행하고 있다고 말한다. 그러나 오비 섬 사례에서 보듯 하리타 광산과 직접 거래하지 않는다면, 실사 대상에서 제외될 수 있어 그 허점이 적지 않다. 배터리 소재 업체가 마음만 먹으면, 우회적인 방법으로 얼마든 환경 오염을 유발하는 기업의 제품을 사용할 수 있는 것이다.

니켈의 최종 납품처인 배터리 제조사나 완성차 기업들도 마찬가지다. 취재팀은 국내 전기차 배터리 업체인 삼성SDI, SK온, LG에너지솔루션에도 하리타가 자사 공급망에 포함되는지, 하리타가 간접 공급사라면 오비 섬에서의 수질오염에 대한 입장은 무엇인지 등을 물었다. 이들 회사 중 일부는 에코프로로부터 전구체나 양극재 등 소재 물량을 공급받은 것으로 나타났다.

하지만 이들 3사는 ‘직접 협력사인 국내 및 중국 소재 업체로부터 하리타와의 계약 또는 거래 사실이 없다는 답을 들었다’고 밝혔다. 그러면서 3사는 “광물조달 관행 개선을 위한 국제사회 노력에 동참”하고 “협력사들이 자사의 책임있는 광물 조달 규범을 따르도록 정기적인 평가를 진행하고 있다”고도 설명했다.

실제 삼성SDI, SK온, LG에너지솔루션은 홈페이지 등을 통해 자사의 책임광물 조달정책을 홍보하고 있다. 인권 및 환경을 보호하면서 윤리적으로 채취된 광물을 납품받아 사용하겠다는 취지다. 그러나 매년 발간되는 ESG보고서에서는 협력사 업체명이나 실사 결과가 정확히 공개되지 않는다. 또, 실사를 하더라도 직접 계약 관계가 있는 1차 협력사를 상대로만 진행하고, 하리타와 같은 원재료 추출·가공 업체에는 해당 규정을 적용하지 않는 게 현실이다.

대부분의 완성차 기업들도 사정은 다르지 않다. 한국의 배터리 회사들이 제조한 전기차용 배터리는 현대차를 비롯해 GM, 폭스바겐, BMW, 르노 등 주요 완성차 기업에 공급된다. 이중, 현대차와 르노는 취재팀에 “하리타 측과의 공급 관계는 없다”고 말했다.

하리타와의 거래 관계를 인정한 유일한 업체는 메르세데스-벤츠다. 벤츠는 “하리타에서 니켈을 공급받는 중국 소재 업체로부터 배터리를 구매한 바 있다”고 밝혔다. 벤츠는 오비 섬에 있는 하리타-리젠드 합작사 PT. HPL이 간접 협력사임을 인정했다. 아울러 벤츠는 “오비 섬의 수질오염 의혹을 제기하는 언론보도가 2022년 나온 후 전문 업체를 통해 실사를 실시했고, 현재는 직접적으로 구매 관계에 있지 않다”고 취재팀에 밝혔다. 이외 완성차 기업들은 질의에 답변하지 않았다.

유럽은 공급망 실사 법제화 추진… 한국 기업들도 대비 시급

인니 광산에서 채굴된 니켈 원광이 전기차 배터리가 되기까지의 ‘글로벌 공급망 사슬’은 여러 단계로 구성되며, 그중 완성차 기업은 가장 먼 곳에 위치한다. 그럼에도 메르세데스-벤츠가 원료인 니켈의 광산 문제와 수질오염 문제까지 관리하는 배경에는 바로 공급망 규제가 있다.

독일은 지난 2023년부터 대기업을 대상으로 ‘공급망 실사법’을 시행 중이다. 이 법은 공급망 안에 있는 모든 협력사를 대상으로 사업장 실사를 진행하고, 인프라를 지원해 윤리적인 생산시스템을 도입하도록 규정한다. 노동자 및 인근 주민의 인권 침해, 환경오염 등을 방지할 시스템도 의무적으로 마련하도록 강제한다. 법을 어기면 전체 매출의 최대 2%에 이르는 과징금까지 내야 한다. 2024년 기준 약 2,900개 기업이 이 규제의 대상인 것으로 알려져 있다.

이 같이 협력사의 실사 의무를 강제한 ‘공급망 관리 규제’는 유럽을 중심으로 점차 확대될 전망이다. 유럽연합(EU)은 비슷한 취지의 ‘공급망 실사 지침’을 2027년부터 2029년까지 단계적으로 도입한다는 방침이다. EU 27개 회원국은 내년 7월까지 이 지침을 자국법에 반영해야 한다. 미국도 2021년부터 공급망 규제의 일환인 ‘위구르 강제노동 금지법’을 시행하고 있다. 중국 내 ‘강제 노동’으로 생산된 제품 반입을 금지하기 위한 조치다.

박소영 한국무역협회 국제통상연구원 수석연구원은 뉴스타파와의 인터뷰에서 “EU 공급망 실사지침은 광산, 1차 협력사, 2차 협력사 등 공급망 전체에 대한 실사로 확대될 전망이라 국내 배터리 업체들의 업스트림 공급망 압박이 더욱 상승할 것으로 예상된다”고 말했다.

대한무역투자진흥공사(코트라)도 “EU 지침은 유럽으로 수출하는 일정 규모 이상의 기업에 모두 해당된다”며, 유럽 현지 법인을 설립한 한국의 모기업도 공급망 실사 의무를 지게 되므로 조속한 대응체계 구축을 촉구했다.

이렇듯 원자재 협력사를 상대로 공급망 상위에 있는 기업이 인권·환경 리스크를 관리하는 것은 인도적 차원을 넘어 국제 교역의 ‘기준’으로 자리잡는 모양새다. 그러나 국내에서는 이에 대한 대비가 미흡하다는 지적이 나온다. 지난 2023년 국회에서는 ‘종업원 500명, 매출액 2,000억 원 이상의 기업을 대상으로 공급망 실사를 의무화’하는 법안이 발의됐지만, 21대 국회 회기만료로 폐기됐다.

김지윤 뉴스타파

광주 중앙공원 전국 1호 국가도시공원 유력

...국가도시공원은 지자체의 도시공원 가운데 국가가 지정하는 공원으로 자연공원의 한 종류다. 국가적 차원에서 기념사업을 추진할 곳이 필요하고, 자연경관과 역사 및 문화유전 등을 보전할 가치가 있는 곳이라고 판단된 경우 정부가 이를 지정할 수 있다.

하지만 지금까지 국가도시공원으로 지정된 곳은 없었다. 이를 충족할 수 있는 지자체의 도시공원이 없었기 때문이다. 이에 따라 국회는 국가도시공원 지정요건 완화를 골자로 한 개정 법률을 올해 통과시키기로 했다.

개정 법률이 통과될 경우 광주 중앙근린공원은 전국 ‘국가도시공원 1호’ 지정이 가장 유력하다. 광주 중앙근린공원은 1,2지구를 포함해 약 279만㎡ 규모의 부지면적을 갖줘 다른 국가도시공원 후보지 중에서도 최대급 면적을 자랑하고 있다. 또 현재 민간공원 특례사업이 진행 중으로 공원부지 소유권이 다른 후보지들과 달리 100% 광주시에 있는 것이 특징이다.

중앙근린공원이 국가도시공원으로 지정되면 공원의 자연경관과 문화유산을 국가가 공식적으로 인정하게 된다는 점에서 주변 일대의 가치와 인근 아파트의 프리미엄도 더욱 높아질 전망이다.

롯데건설의 '중앙공원 롯데캐슬 시그니처'는 광주 최대 민간공원 특례사업으로 추진되는 아파트다. 단지 내 위치한 '중앙공원 1지구'는 광주광역시에서 추진 중인 총 9개 공원(10개 지구)의 민간공원 특례사업 중 가장 큰 243만5,516㎡ 규모로 광주 서구 금호동과 화정동, 풍암동 일대에 걸쳐 조성된다. 8개 테마숲과 11개 마을숲으로 구성되며 도심형 캠핑장, 정원박람회 등으로 활용될 수 있는 공간들이 마련될 예정이다.

여기에 풍암호수를 중심으로 야외공연장, 호수백사장 등의 시설들도 구축된다. 광주시는 이곳에 시민들이 참여하는 다양한 문화 프로그램을 진행하는 등 지역을 대표하는 공간으로 만들어나갈 계획이다./ 한경머니 온라인뉴스팀

재생에너지 전환·온실가스 감축 절실한데 공약 우선순위 밀려나

대선 쟁점별 후보 정책 비교·분석] (5)기후 위기

국민 3명 중 1명 기후민주시민

방송 토론 공식 주제 첫 채택

"후보 인식은 못 따라가" 평가

이재명 "산업 구조 탈탄소화"

김문수 재난 대응 일부 언급

이준석 공약집에 내용 전무

권영국 '기후에너지부' 신설

더불어민주당·국민의힘·개혁신당·민주노동당, 이렇게 4개 정당 소속 21대 대통령선거 출마자들이 중앙선거관리위원회에 낸 10대 정책 공약을 보면, ‘기후 위기·에너지전환’ 의제를 10대 공약 중 한 꼭지로 채택한 대선 후보는 두 명에 불과하다. 이재명 더불어민주당 후보와 권영국 민주노동당 후보다. 이 후보는 관련 의제를 10대 공약 가운데 맨 끝에 뒀고, 권 후보는 다섯 번째로 제시했다. 반면 김문수 국민의힘 후보, 이준석 개혁신당 후보는 별다른 언급조차 하지 않고 있다.

중앙선거방송토론위원회는 1997년 대선후보 TV 토론회 도입 후 처음으로 이번에 ‘기후 위기’를 공식 토론 주제로 정한 바 있다. ‘기후 민주시민’ 비중이 국민 3명 중 1명꼴이라는 시민단체 조사 결과가 나오는 현실에서, 대선 후보들은 전반적으로 국민의 기후 위기 인식을 따라가지 못한다는 평가가 나온다.

◇이재명 ‘산업 구조 탈탄소 전환’ = 이재명 후보는 기후 위기 대응과 산업구조 탈탄소 전환을 내세웠다. 이 후보는 “미래세대를 위해 기후 위기에 적극적으로 대응하겠다”라며 가장 먼저 제시한 이행 방안은 선진국 책임에 걸맞은 온실가스 감축 목표 설정이다.

구체적으로는 △2030년까지 온실가스 감축 목표치 달성·2035년 이후 감축 목표 수립 △중간 감축 목표치를 담은 탄소중립기본법(기후 위기 대응을 위한 탄소 중립·녹색성장 기본법) 개정 △2028년 제33차 기후변화협약 당사국총회(COP33) 유치를 내걸었다.

이 후보는 재생에너지 중심 에너지전환 가속화도 약속했다. 2040년까지 석탄화력발전 폐쇄와 재생에너지 발전 수익을 주민이 소득으로 돌려받는 햇빛·바람 연금을 확대하는 것이 골자다. 이와 함께 또 다른 이행 방안으로 ‘에너지 고속도로’ 구축을 제시했다.

이 후보는 “탄소 중립 산업 전환으로 경제와 환경의 조화로운 발전을 도모해 20GW 규모 남서해안 해상 풍력 전력망을 구축하고, 전국에 RE100(최소 2050년까지 기업 사용 전력량을 풍력·태양광 등 재생에너지로 100% 조달하는 캠페인) 산업단지를 확대하겠다”고 밝혔다.이 후보는 ‘정의로운 전환’을 내세우며 그 실현 방안으로 ‘정의로운 전환 특구 지정 및 고용전환과 신산업 역량 개발 지원’을 제시했다.

다만 관련 공약을 두고서는 구체성이 떨어진다는 지적도 나온다. 이를테면 ‘2030년 온실가스 감축 목표 달성 추진과 과학적 근거에 따른 2035년 이후 감축 로드맵 수립’을 제시했지만, 구체적인 수치까지는 못 박지 않았다. 또한 이 후보는 외연 확장을 노리며 탈원전에는 선을 긋고 있어 환경단체 비판을 사고 있다.이 밖에 이 후보는 4대강 재자연화와 수질 개선 추진을 언급했다.

◇김문수·이준석 역행 혹은 뒷전 = 김문수 국민의힘 후보는 10대 공약에 기후 관련 공약을 중점적으로 담지 않았다. 그가 낸 A4 24쪽 분량 공약집을 보면, 자료 안에서 ‘기후’라는 단어는 7차례 등장한다.

김 후보는 ‘재난에 강한 나라, 국민을 지키는 대한민국’을 구호로 내세웠는데, 관련 공약 이행 방안 중 하나로 환경부를 기후환경부로 개편하겠다고 밝혔다. 국토부·농식품부·산업부·해수부 등 관련 정부 기관과 기후재난 통합조정권 기능 조정 등을 하겠다는 취지다.

복합·대형화하는 재난 대응력 강화와 사전 대비 중심으로 전환해 재난관리 체계를 구축하겠다는 것이다. 다만 이는 기후 위기 시대 재생에너지 전환에 중점을 둔 내용과는 거리 멀다.

김 후보는 재생에너지 확대 대신 인공지능(AI)·에너지 3대 강국 도약을 목표로 건설·계획 중인 대형 원전 6기 건설과 한국형 소형원전(SMR) 상용화를 강조했다. AI 산업에 충분한 에너지 공급 필요성을 역설하면서다. ‘원자력 발전 비중’을 높여 원전 기술을 세계 최고 수준으로 육성하는 방안도 함께 내놨다.

이준석 개혁신당 후보는 12쪽 분량 10대 공약집에 기후 위기 대응 방안을 언급하지 않았다. 김 후보는 기후 문제와 에너지전환 정책은 커녕, 환경부를 국토교통부·해양수산부와 합쳐 ‘건설교통부’로 통합하는 정부 조직 개편·축소(19부처→13부처) 공약을 내 놨다.

이번 대선 기후 위기 공약은 이전과 비교해 오히려 퇴보했다는 평가가 나온다. 사진은 기후위기비상행동이 지난달 서울 종로구 세종문화회관 계단에서 개최한 '기후재난과 민주주의 위기, 생명돌봄의 정치가 필요하다' 기자회견 모습. /연합뉴스

◇권영국 ‘기후에너지 부처 신설’ = 권영국 민주노동당 후보는 기후 위기 문제에서 가장 적극적이고 구체적인 공약을 내놓고 있다. 권 후보는 ‘기후 위기 극복을 위한 정의로운 탈탄소사회로의 전환’을 약속했다. 10대 공약 가운데 다섯 번째 공약이다. 자료를 보면 권 후보는 2035년 국가 온실가스 감축률 목표(NDC)를 70%로 상향했다. 그 뒤 감축 달성 수치를 5년 단위(2040년 85%, 2045년 95%, 2050년 100%)로 설정·이행하는 내용이다. 윤석열 정부 탄소 중립 기본계획을 재검토해 기후 정의를 실현하겠다는 의미다.

이와 함께 권 후보는 2035년까지 탈석탄, 재생에너지 발전 비중 60% 달성도 공언했다. 이행 방안으로는 △2030년 석탄화력발전소 신규 건설·투자 금지 △화석연료 보조금 단계적 폐지 △한전 발전 자회사 재생에너지공사로 통합 후 광역 단위 지역에너지 전환 공사 설치 △1가구 1태양광 시대 실현(공동주택·농어촌 태양광 무상 설치·배터리 지원) △건물 옥상·지붕·고속도로·철도 등 유휴 터 태양광 시설 우선 설치를 제시했다.

아울러 이를 총괄하는 정부 부처 신설도 내걸었다. 기후·에너지·산업을 다루는 ‘기후에너지부’다. 더불어 이해 당사자 참여를 확대한 대통령 직속 ‘탈탄소사회전환위원회’ 설치와 국회 상설 기후경제위원회 설치, 재생에너지 전문 국책 연구기관 설립도 공약했다.

권 후보는 공약집에서 핵 중심 에너지 정책 폐기 의사도 밝혔다. 탈핵기본법제정으로 2040년 탈핵을 달성하겠는 것이다. 설계 수명이 만료된 핵발전소는 수명연장을 금지해 폐쇄하고 원자력진흥법을 폐지하겠다는 점도 분명히 했다. 신한울 3·4호기 등 신규 핵발전소 건설 원천적 방지, 그리고 소형모듈원자로(SMR) 개발 투자비를 재생에너지·에너지 저장장치 기술 투자로 전환하는 방안도 설명했다.

이 밖에 전국 공항과 케이블카 신설을 전면 중단하는 내용을 담은 환경 파괴 유발 토건 사업·난개발 전면 중지를 비롯해 △매년 경제 규모 4% 녹색 투자 추진 등도 담았다.

경남도민 최석환 기자

https://www.youtube.com/watch?v=zI7lGbvAQsM

1년 6m 성장! 전세계 가장 빨리 크는 '참오동 2023. 12. 10

WeGrow : https://www.wegrow.de/en/home/

교차로 교통섬에 괴사하는 나무 대신 이끼 심는다면

이끼 교통섬 조감도. 부산그린트러스트 제공

교차로 교통섬은 차량의 신호대기 구간인 동시에 우회로 진출 구간으로 차량이 주기적으로 멈추어 서는 곳이다. 이 과정에서 많은 차량의 오염물질과 미세먼지 등이 배출된다. 이에 자치단체들이 수목을 심어서 도심 오염물질 저감을 꾀하고 여름철 열섬효과를 누그러뜨리려고 하지만 수목들이 괴사하고 있다.

이끼는 오염물질 분해와 흡착 능력이 탁월하다. 2021년 9월 농촌진흥청의 ‘정원식물 탄소저감 효과’ 지피식물 흡수량 비교분석을 보면, 이끼의 연간 이산화탄소 흡수량은 ㎡당 1.51~3.5㎏이다. 소나무는 0.09~0.14, 박하는 3.2, 옥상 세덤류는 1.8이다. 공간점유율은 이끼 0.3㎡, 소나무 25㎡, 박하 1㎡, 옥상 세덤류 1.8㎡다. 연간 관리비용은 이끼 40만원, 소나무 120만원, 박하 70만원, 옥상 세덤류 90만원이다. 이산화탄소 흡수량에서 박하가 이끼보다 많거나 비슷하지만 공간에서 차지하는 비율과 관리비용은 이끼가 더 경제적이다.

또 이양주 경기연구원 선임연구위원이 조사한 한국대기환경학회 2023년 3월 ‘기후위기시대의 탄소중립해결을 위한 이끼활용연구’ 등을 종합하면, 도심에 이끼를 심으면 이산화탄소가 저농도 때 20분 동안 960ppm → 400ppm 이하, 고농도 때 3시간 동안 9600ppm → 400ppm 이하로 낮아진다.

이끼는 환경적응력도 뛰어나다. 영하 70~영상 65도에서도 생존하고 연간 300㎜ 이상 비가 내리는 지역에서는 물을 주지 않아도 된다. pH 4.5~7 토양에서 생육이 가능한데 일반식물보다 3배 넓은 범위다. 보통 식물들은 자랄 수 없을 만큼 영양이 없는 환경의 토양에서 잘 자란다.

부산그린트러스트·부산환경회의·숲과나무·사랑의열매 등 4개 단체가 14일 부산진구 양정동 부산시민운동지원센터에서 개최한 ‘비알티(BRT) 교통섬 비오톱 조성 정책 제안 세미나’에서 이성근 부산그린트러스트 상임이사는 “부산 비알티 노선 교통섬 26곳과 남구 문현동~해운대구 센텀 8.5㎞ 구간 교통섬 6곳 등 32곳에 이끼를 심자”고 제안했다.

그는 “이끼 홀로 식재보다는 강한 햇빛을 가려주는 고사리 등 양치식물과 혼식 배치가 좋다. 물 빠짐이 양호한 pH 6.0~6.5의 토양에 이끼를 심고 스프링클러와 미스트장치로 수분을 공급해 일정한 습도를 유지하고 시민정원사를 육성해 꾸준히 이끼를 관리하면 된다”고 말했다.

김광수 선임기자 kskim@hani.co.kr

올여름 평년보다 더 덥고 많은 비…

14일 기상청에 따르면 올여름은 평년보다 기온이 높고, 무더운 날이 많을 것으로 예상된다. 대기 불안정과 저기압의 영향으로 비도 많이 내리겠다. 5~7월 부울경 지역에는 고온다습한 남서풍이 유입돼 기온이 높을 것으로 전망된다. 최근 여러 해 동안 시간당 강수량이 100㎜가 넘는 극한호우 빈도와 폭염일수가 늘고 있는데, 올여름에는 강수량은 평년과 비슷하거나 더 많고, 지역 차가 크게 나타날 것으로 전망된다. 저기압과 대기 불안정의 영향으로 많은 비가 내릴 때가 있겠다.

이와 함께 질병관리청은 예년보다 일찍 찾아온 더위에 맞춰 지난해보다 닷새 일찍 온열질환 감시체계를 운영한다. 온열질환은 뜨거운 환경에 장시간 노출됐을 때 발생하는 급성질환으로 열사병과 열탈진이 대표적이다. 여름이 길어질 것으로 전망되면서 감시체계 운영 기간도 늘어난다. 올해는 15일부터 오는 9월 30일로, 역대 가장 빨리 시작해 가장 오랫동안 감시체계를 가동한다. 감시체계가 시작된 2011년만 해도 운영 기간은 7월 1일∼9월 3일이었다.

美연구 “골프장 인근 주거자…파킨슨병 최대 126% 증가”

골프장 근처 주거지 주민들의 파킨슨병 발병 위험이 최대 126%로 치솟는다는 연구 결과가 나왔다. 픽셀즈

내 집 앞마당처럼 쓸 수 있는 한적한 그린과 넓은 잔디밭… 미국 멤버십 골프장 내에는 고급 주택단지가 조성돼있는 광경은 드문 일이 아니다. 이를 따라 국내에도 일부 골프장 내 별장 내지는 주거지 용도로 집이나 토지를 분양하는 사례가 늘고 있다. 이런 골프장 근처 주거지가 뜻밖의 건강 위협으로 떠올랐다. 새 연구 때문이다.

최근 발표된 미국 내 연구에 따르면 골프장 반경 1.6km(1마일) 이내에 거주하는 사람들은 파킨슨병 발병 위험이 최대 126% 높아질 수 있는 것으로 나타났다. 문제는 농약이었다.

■ 연구 결과…“가장 큰 위험은 ‘농약’”

미국 바로우 신경학 연구소(Barrow Neurological Institute)가 24년간 미네소타주 올름스테드 카운티 주민들의 파킨슨병 진단 이력을 추적 조사한 결과, 주거지에서 골프장까지의 거리와 파킨슨병 발병 사이에 뚜렷한 상관관계가 나타났다. 연구는 미국의학협회 네트워크 오픈(JAMA Network Open)에 게재됐다.

연구진은 139곳의 골프장과 해당 지역 주민들의 거주지를 비교 분석했으며, 특히 지하수를 식수로 사용하는 지역에서는 파킨슨병 발병 위험이 거의 두 배 가까이 높아졌다. 지반이 물을 잘 흡수하는 ‘취약한 지하수 지역(vulnerable groundwater regions)’에서는 농약이 빗물과 함께 토양을 통과해 식수원에 침투할 수 있어 위험은 더 컸다.

전문가들은 이 현상이 단순히 ‘골프’라는 취미나 스포츠의 문제가 아니라, 장기간 축적된 농약 노출과 같은 환경 요인이 본질적 원인이라고 지적한다.

■ 파킨슨병, 전 세계 환자 1,180만 명…폭발적 증가세

파킨슨병은 운동 기능, 언어 능력, 인지 기능에 영향을 주는 퇴행성 질환으로 현재까지 완치법이 없다. 유전적 요인도 일부 있지만, 환경적 노출이 주요 위험 요소로 지목되고 있다.

특히 파라콰트(Paraquat), 로테논(Rotenone) 등 일부 농약은 동물실험에서 파킨슨병과 유사한 증상을 유발한 것으로 나타나, 국제적으로도 규제 필요성이 제기되고 있다. 실제로 미국 환경단체 비욘드 페스티사이드(Beyond Pesticides)에 따르면 미국 골프장에서 사용되는 농약의 인체 위해 가능성은 유럽 대비 최대 15배 높은 것으로 조사됐다.

우리나라의 사정은 어떨까? 사단법인 세계골프지도자협회 이한영 이사장의 한 매체 칼럼에 따르면 현재 국내 골프장에서 가장 많이 쓰이는 농약은 살충제 ‘클로로탈로닐’이다. 클로로탈로닐 역시 생태계에 미치는 악영향이 커서 유럽연합과 스위스에서는 2019년부터 이미 사용이 전면 금지된 농약이다.

이번 연구는 골프장 인근 거주자들에게 즉각적인 이주를 권고하는 것은 아니지만, 공공 공간 내 농약 사용 방식을 전면 재검토해야 할 필요성을 시사하고 있다. 전문가들은 시와 지방정부가 농약 사용 규제를 강화하고, 골프장들이 최대한 친환경 농약을 쓰도록 하는 제도적 장치가 필요하다고 역설한다./ 한겨레 이유진 기자

중앙-가로변-섬식 뒤섞인 도로...제주 버스전용차로 ‘시험대’

우선차로제(전용차로)는 버스준공영제 도입과 함께 제주지역 대중교통체계를 뒤흔든 변곡점이었다. 파격적인 정책은 도입 초기부터 혼선과 법적 논쟁이 휘말렸다.제주도는 2017년 8월 신제주 입구 교차로에서 제주국제공항으로 이어지는 800m 구간 양방향에 중앙우선차로를 설치하고 첫 시범 운영에 나섰다.

우선차로는 ‘제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법’의 운행제한 특례와 도시교통정비 특례를 활용해 제주에만 도입된 도로였다.도로교통법에서 정한 버스전용차로와는 개념이 달랐다. 전국에서 유일하게 택시와 전세버스도 우선차로 이용이 가능했다. 이에 경찰이 도로교통법 위반으로 단속할수 없었다.

공교롭게도 당시 국회의원이던 오영훈 제주도지사도 ‘우선차로는 법적 근거 없이 추진되고 있다’며 반발했다. 당시 원희룡 도지사는 도시교통정비촉진법상 가능하다며 맞섰다.실험은 계속됐다. 제주도는 광양사거리에서 아라초로 이어지는 2.7km 구간에도 중앙우선차로를 만들었다. 국립제주박물관에서 무수천 사이 11.8km는 가로변우선차로를 도입했다.

버스가 중앙으로 달리는 중앙우선차로와 달리 가로변우선차로는 도로의 마지막 차로를 이용하도록 설계됐다. 이에 차로 명칭과 운행방식, 운영시간, 단속시간도 제각각이었다.

제주도는 혼선을 줄이기 위해 가로변우선차로를 중앙우선차로로 전환하는 계획을 세웠다. 아라초에서 달무교차로까지 1.8km 신설계획도 마련했지만 예산 문제로 사업은 멈춰섰다.

당시 제주도는 대중교통에 대한 편리성 증대로 버스 수송분담률이 17%까지 오를 것으로 예측했다. 가로변우선차로 구간에는 하루 기준 승용차 1만3852대가 감소할 것으로 기대했다.

반면 2016년 14.7%였던 버스 수송분담률은 2023년 11.6%로 오히려 떨어졌다. 같은 기간 도내 등록 자동차는 23만대에서 41만대로 폭증했다. 기업민원차량을 포함하면 70만대다.

지지부진하던 우선차로 사업은 2022년 국토교통부의 ‘간선급행체계 종합계획 수정계획’ 반영으로 변화를 맞았다. 국비 159억원을 확보하면서 서광로 중앙우선차로 전환이 시작됐다.

이번에는 차로 확보를 위한 가로수 제거와 인도 축소 논란이 불거졌다. 여론 악화를 우려한 오 지사는 2022년 공사를 중단시키고 전면적인 설계 재검토를 주문했다.2년 가까이 멈춰선 사업은 2024년 BRT(간선급행버스체계) 고급화라는 명칭을 달고 재추진됐다. 섬식정류장과 양문형 버스를 도입하는 전국 최초의 S-BRT 구축사업이다.

제주도는 우선차로 운영 근거를 명확히 하기 위해 지난해 ‘제주특별자치도 전용차로 운영 조례안’을 제정했다. 이에 기존 우선차로 명칭을 ‘버스전용차로’로 명문화했다.

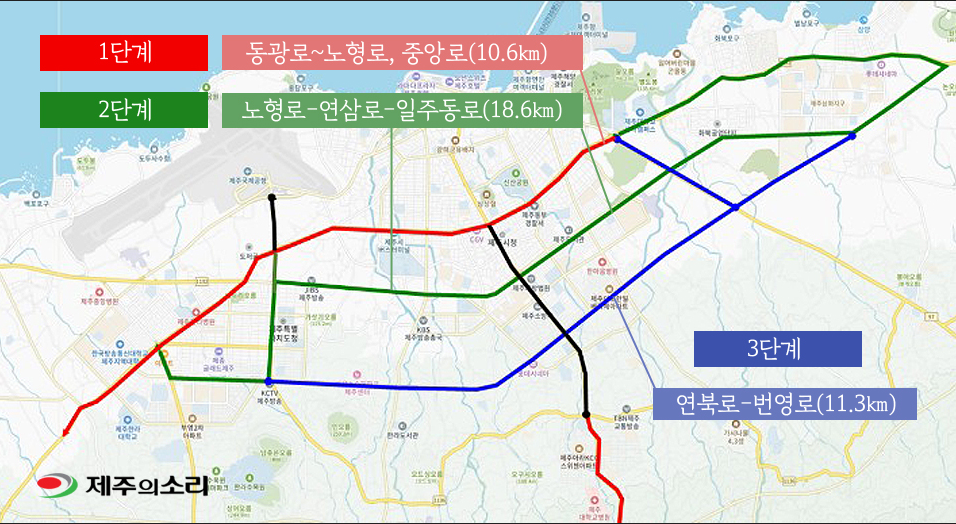

섬식정류장을 갖춘 버스전용차로는 향후 3단계에 걸쳐 조성된다. 1단계는 국립제주박물관에서 도로교통공단으로 이어지는 10.6km 구간이다. 318억원을 투입해 현재 공사가 한창이다.

2단계는 노형로에서 연삼로를 거쳐 일주동로로 연결되는 18.6km 구간이다. 2029년까지 744억원을 투입한다. 3단계는 연북로에서 번영로까지 11.3km, 공사비는 452억원이다.

섬식정류장 조성에 맞춰 해당 노선을 지나는 버스는 모두 양문형 차량으로 교체해야 한다. 제주도 682대 중 489대를 순차적으로 양문형 저상버스로 전환하기로 했다.1대당 3억8000만원 적용시 구입비는 1858억원이다. 이중 3분의 2가량은 혈세로 충당한다. 1~3단계 공사비 1514억원을 더하면 총사업비는 2000억원을 훌쩍 넘어선다.

계획대로 추진되면 중앙 버스전용차로 구간이 현행 3.5km에서 44.0km로 대폭 확대된다. 제주도는 사업이 완료되면 버스 이용 편의성과 정시성이 높아질 것으로 기대하고 있다.

하지만 해결해야 할 과제가 산더미다. 우선 막대한 사업비를 확보해야 한다. 이를 위해서는 국비 확보가 절실하다. 제주는 이미 버스준공영제에 매해 1000억원을 투입하고 있다.

더 큰 고민은 실질적인 버스 이용률 제고다. 제주도는 버스전용차로 도입 당시 외곽환승센터와 도심지 주차요금 인상, 주차단속을 병행하는 수용관리 측면에서 접근했다. 2019년 ‘도시교통정비 중기계획’에서는 이 경우 버스 분담률이 19.1%까지 오를 것으로 전망했다. 동시에 해당 노선에서 하루 7만7300대의 승용차 통행량 감소를 예측했다.

반면 거점환승센터 설치 계획이 줄줄이 무산되고 승용차 억제 정책인 차고지증명 제도까지 대폭 후퇴하면서 도심지 차량 통행량은 여전히 줄지 않고 있다.

제주의소리 김정호 기자 (newss@hanmail.net)

제주의 끝없는 자가용 사랑...꿈쩍 않는 버스 수송 분담률

제주의 교통정책] ①대중교통 버스

자가용 급증에 준공영제도 속수무책

제주는 1990년대 본격적인 마이카시대를 맞아 차량이 급증했다. 2000년대 들어서는 각종 택지개발로 인구도 늘었다. 2010년대에는 관광객까지 밀려들면서 교통인프라가 포화 상태에 놓였다. 주요 도로는 막히고 도심지 곳곳에서 주차 전쟁이 벌어졌다. 교통량을 분산하기 위해 2017년 버스준공영제가 도입됐다. 렌터카총량제와 차고지증명제 등 각종 정책도 쏟아졌다. 막대한 예산을 쏟아부었지만 수송 분담률은 제자리걸음이다. 갖은 교통정책도 효과를 거두지 못하고 있다.

1920년 제주서부자동차가 제주시내에서 모슬포를 오가는 버스를 처음 운행했다. 5년 뒤에는 제주동부자동차가 제주시에서 성산포로 향하는 버스를 선보였다. 1952년 영주운수가 35인승 버스를 도입하고 1970년 금남여객이 45인승을 투입하면서 제주에서도 대중교통이라는 개념이 생겨나기 시작했다. 1978년에는 제주시 오라동에 제주종합터미널(현 제주시버스터미널)이 만들어졌다. 이에 제주시에서 서귀포시외버스터미널(서귀동 옛 터미널)까지 이동 시간이 40분대로 줄었다.버스는 그 자체로 도민들의 듬직한 이동수단이었다. 덩치 큰 버스는 서민들의 발이 돼 제주 곳곳을 누볐다. 저렴한 요금에 남녀노소 부담 없이 버스를 이용할 수 있었다.

하지만 1990년대 제주에도 마이카시대가 찾아오면서 자가용이 이를 대체하기 시작했다. 촘촘하지 못한 노선 탓에 자기 차를 몰고 밖으로 나서는 운전자들이 갈수록 늘었다.

실제 2000년 16만대에 불과했던 도내 자동차 등록 대수가 지난해에는 70만대를 넘어섰다. 다른 지역에서 운행하는 리스 차량을 제외한 실제 운행차량은 41만3290대다.

보급율이 치솟으면서 수많은 차량이 도로로 쏟아져 나왔다. 폭발적인 차량 증가는 교통체증을 야기했다. 렌터카와 택시까지 뒤섞이면서 혼잡도는 갈수록 심화됐다. 기차나 지하철이 없는 제주는 대체 교통수단이 제한적이었다. 이에 버스는 유일한 대중교통 수단으로 여겨졌다. 2017년 버스 준공영제가 도입된 것도 이런 이유에서다.

제주도는 7개 민간 버스회사의 적자를 보전해주는 대신 간선버스와 지선버스, 급행버스, 관광지순환버스 개념을 도입했다. 버스 노선에 대한 조정과 관리 권한도 가져왔다. 기존 시내·시외버스를 통폐합하고 기본요금도 1200원으로 일원화됐다. 이용률을 높이기 위해 하차 후 40분 이내 다른 버스를 무료로 이용하는 환승 제도까지 도입했다.

이에 버스업체에 대한 재정지원금이 2016년 110억원에서 2018년 965억원으로 치솟았다. 인건비와 유류비 등 보전액이 대폭 늘었기 때문이다. 2020년에는 1000억원을 넘어섰다.

반면 버스 수송분담률은 2017년 14.2%, 2018년 14.6%, 2019년 14.7%로 제자리를 걸었다. 같은 기간 버스 이용객은 15만명에서 14만명으로 오히려 역성장했다.

2023년 한국교통안전공단의 대중교통실태조사에서도 평일 제주지역 대중교통 이용량은 8만명에 그쳤다. 목적지까지 평균 통행 시간도 44.1분으로 상대적으로 길었다. 이에 제주도는 각종 교통정책에서 버스 분담률을 슬그머니 빼기 시작했다. 대신 중앙전용차로와 가로변전용차로를 활용한 정시성과 간선급행버스체계(BRT) 고급화로 시선을 돌렸다.

동시에 버스 준공영제에 대한 자체 평가도 진행했다. 그 결과 지속적인 자가용 증가로 버스 이용객 증가가 제한적이라는 분석이 나왔다. 비효율적인 노선도 문제점으로 지적됐다. 제주도는 이를 토대로 지난해부터 노선 개편과 수요 증대 방안을 마련했다. 핵심은 비효율 노선 통합과 도심 급행버스 도입, 수요맞춤형 버스 도입, 요금 인상 등이다.

지난해 8월 버스 노선을 개편했지만 불편이 잇따르면서 일주일 만에 보완이 이뤄졌다. 관광지순환버스는 폐지를 결정했지만 다른 노선에 투입되면서 정체성을 잃는 상황이 됐다.

올해는 주민들의 수요에 따라 버스를 호출하는 수요응답형(DRT) 버스 확대와 BRT 고급화에 집중하고 있다. BRT는 섬식정류장을 설치하고 양문형 버스를 도입하는 사업이다.

제주도는 지난해 말부터 양문형 저상버스를 순차적으로 사들이고 있다. 제주시청에서 도령마루(옛 해태동산)까지 서광로(3.1km) 구간에 섬식정류장 공사도 한창이다.향후 동광로와 노형로 등으로 구간을 확대하기 위해서는 171대의 양문형 버스가 필요한 상황이다. 1대당 3억8500만원의 구입가격을 적용하면 658억원의 재원을 확보해야 한다.

버스요금 인상도 난항이다. 210개 노선에 버스 734대를 운영하는데 필요한 예산은 1600억원을 넘어선다. 원가 대비 수입은 27% 수준이다. 결국 나머지는 혈세로 보전해야 한다. 해마다 물가와 인건비가 오르면서 보전비율은 점점 높아지고 있다. 이에 제주도는 일반인 기본요금을 1200원에서 1500원으로 올리는 방안을 검토하고 있다.

하지만 반대 여론이 높아 추진 여부는 불투명하다. 더 나아가 버스 완전 공영화를 위한 시민연대까지 만들어지면서 도입 100년을 맞은 제주의 버스는 또 다른 도전과 마주하게 됐다.

제주의소리

‘마지막 원전’ 문 닫는 대만에서…아시아 13개국 반핵 활동가 모인다

제21회 반핵아시아포럼(NNAF)에 참가하는 한국 환경단체 활동가들이 15일 인천국제공항에 출국을 위해 모여있다. 반핵아시아포럼 한국 참가단 제공

아시아 반핵 활동가들이 만나 핵발전 관련 주요 의제를 논의하는 반핵아시아포럼이 대만에서 열린다.9개 환경단체 등으로 구성된 반핵아시아포럼 한국 참가단은 15일부터 21일까지 제21회 반핵아시아포럼(No Nukes Asia Forum)이 대만 타이베이에서 열린다고 15일 밝혔다. 1993년 일본 도쿄에서 시작돼 올해로 32년을 맞은 포럼은 일본, 한국, 필리핀, 인도네시아, 인도, 태국, 베트남, 몽골 등의 반핵 활동가들이 모이는 국제 연대의 장이다.

이번 포럼은 대만의 마지막 원전인 마안산 제3원전 2호기 가동 공식 종료일을 기념해 열렸다. 대만은 오는 17일 마안산 원전 가동 종료를 기점으로 ‘동아시아 최초의 탈핵 국가’가 된다.

한국 참가단은 “대만의 탈핵은 수십 년간 독재 정권에 맞서 싸워온 대만 시민사회와 민주화 운동과 탈핵운동이 함께 이룬 결실”이라며 “아시아 반핵 활동가와 함께 축하할 역사적 이정표”라고 전했다.포럼 참가자들은 대만의 핵발전소와 재생에너지 발전소 등 현장을 방문하고, ‘탈핵 국가의 밤’ 행진 등을 할 예정이다. 기후위기와 탈핵, 소형모듈원전(SMR), 핵폐기물 문제 등을 주제로 한 주제별 세미나도 준비돼 있다.

15일 출국을 위해 인천국제공항에 모인 활동가들은 “핵 폭주 정책을 자행한 윤석열 전 대통령은 탄핵됐지만 그에 동조했던 국민의힘은 건재하고, 더불어민주당조차 ‘원자력 생태계 구축’을 언급하고 있다”며 “동아시아에서도 탈핵이 가능하다는 것을 대만 사례가 보여주는 만큼 다가올 한국 대선에서도 탈핵이 기후·에너지 공약에 반드시 반영돼야 한다”고 말했다.

한편 대만 의회는 40년까지만 운영할 수 있던 원자력발전소의 수명을 최대 20년 더 갱신할 수 있는 내용의 법안을 13일(현지시간) 통과시켰다. 사실상 원전 재가동을 허용하는 것으로 해석되는 이 법안은 17일 마안산 원전 폐쇄를 앞두고 의결됐다. 블룸버그통신에 따르면 대만 정부는 아직 세부 규정 등이 마련되지 않았기 때문에 당장 원전 증설이나 재가동을 검토할 계획은 없다고 밝혔다./경향

멸종위기종 대선정책연대, 민주노동당과 멸종위기종을 위한 정책협약식 진행

– “2025 대선은 멸종위기종 생물다양성 대선으로!”

– 생명과 공존의 정치를 위한 첫걸음 민주노동당과 정책협약식 진행

정책협약식에 사인을 한 뒤 함께 “2025 대선은 멸종위기종 생물다양성 대선으로!” 구호를 외치는 모습

□ ‘멸종위기종 대선정책연대’는 5월 15일(목) 오후 5시, 민주노동당 선거본부에서 민주노동당과의 공식 정책협약식을 개최했다. 이번 협약식은 연대가 제안한 20대 정책과제에 대한 정당의 입장을 확인하고, 기후·생태위기 시대의 정치적 책임을 촉구하기 위한 정책 활동의 첫 걸음으로 마련됐다

□ 멸종위기종 대선정책연대는 삼중 지구위기(기후변화, 자연손실, 오염) 중 가장 심각한 생태위기에 대응하여, 멸종위기종 보호 및 생물다양성 강화를 주요 정치 아젠다로 끌어올리기 위해 결성된 연대체이다. 227개 다양한 환경·시민단체가 참여하여, 대선후보자들에게 멸종위기종, 생물다양성 정책을 제안하고, 사회적 인식을 확산하는 활동을 펼치고 있다.

□ 이날 정책협약식에는 오창길 사단법인 자연의벗 이사장을 비롯한 연대 공동대표단 사회적 협동조합 한강 염형철 대표, 자연환경국민신탁 전재경 대표, 용인환경정의 이정현 사무국장이 참석해, ‘2025 대선은 멸종위기종 생물다양성 대선으로!’라는 슬로건 아래 생태위기 시대를 돌파하기 위한 20대 정책과제를 설명하고, 향후 대선 공약에 반영해 줄 것을 요청했다.

□ 민주노동당 권영국 대선후보 대신 참석한 조상수 상임 선거본부장은 협약식에서 연대가 제안한 20개 질의서에 대해 모든 항목에 긍정적 답변을 회신했으며, 향후 입법, 제도개선, 공약 반영 등에서 협력하겠다는 입장을 함께 밝혔다.

□ 이어진 순서로 정책협약서 낭독에 이어 정책협약서 서명에 공동대표단과 상임 선거본부장이 교차로 서명을 하여, 공식적인 정책협약을 맺었다. 이 정책협약은 다음 차기 대선까지 효력을 발휘한다.

□ 마지막으로 “2025 대선은 멸종위기종 생물다양성 대선으로!”라는 구호를 외치며, 정책협약서와 정책제안이 적힌 피켓을 들고 함께 협약을 기념하였다. 멸종위기종 대선정책연대는 민주노동당의 권영국 대선후보가 앞으로 멸종위기종과 생물다양성 정책에 관심을 가져주기를 바라며, 정책협약식을 마무리하였다.

□ 멸종위기종 대선정책연대는 이번 민주노동당과의 협약을 시작으로, 향후 다른 주요 정당 및 대선 후보 캠프와도 정책협약식을 이어갈 계획이며, 정책협약 내용을 바탕으로 선거 이후 정책 이행 평가와 시민 보고회도 진행할 예정이다.

거제왕찔레 꽃벽울타리, 직경 10cm 크기의 새하얀 꽃

경남 거제시 농업개발원 내 3m 높이의 거제왕찔레 꽃벽울타리에는 새하얀 거제왕찔레꽃이 흐드러지게 피웠다. 15일 거제시농업기술센터(소장 옥치덕)에 따르면 지난 2021년부터 거제자생식물인 거제왕찔레가 소득작물로써 타당성이 있을지 울타리형 거제왕찔레 꽃벽을 조성해 연구를 추진 중이라고 밝혔다.

그렇게 조성된 3m 높이의 거제왕찔레 꽃벽울타리는 매년 5월 중순, 탐스러움의 극치로 관람객들의 눈과 맘을 사로잡는 새로운 관광자원이 되고 있다. 거제왕찔레는 장미과로 직경이 10cm에 달하는 커다랗고 새하얀 꽃이 매력적이다. 매년 4월 중순부터 피기 시작해 5월 중순이 되면 절정에 이른다.

거제왕찔레는 일제강점기 전후로 장목면 송진포 야산에서 군락지가 발견되었다고 전해진다

식물 명칭에 ‘거제’라는 지역명이 붙은 식물은 찾아보기 드물다. 거제왕찔레의 예로부터 지역자생자원 식물을 활용한 소득화 뿐만 아니라 관광자원으로써 활용 방법들을 되돌아보는 계기가 되기가 되고 있다.

출처:https://blog.naver.com/jooyb/222718058583

출처: 왕찔레나무와 찔레꽃 꽃과 잎 비교 : 네이버 블로그

2020년대 세대가 겪을 기후재앙 지금의 최대 10배

네이처'의 경고…기후 해결 즉시 행동 나서야

기후 재앙, 세대간·국가간 불평등 형태로 출현

2020년대 세대 '전례 없는 더위' 2달 겪을 것

23일 열릴 기후위기 주제로 대선 후보 토론회

기후 문제에는 진보-보수가 따로 있을 수 없다

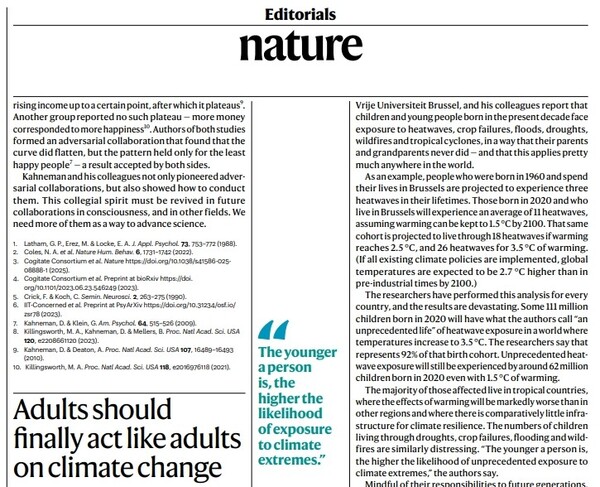

영국의 자연과학 학술지 네이처(Nature) 8일치에 "어른은 기후변화에 대해 결국 어른답게 행동해야 한다"는 자극적인 제목의 글이 올랐다. 같은 날 네이처에 실린 루크 그란트(Luke Grant) 등의 논문 '전례없이 일생동안 극한적 기후에 노출되는 전지구적 비상상황(Global Emergence of unprecedented lifetime exposure to climate extremes)'을 편집자가 요약한 내용이다. 인류가 기후문제의 해결을 위해 즉시 행동에 나서야 한다는 점을 강조한 글이다. 네이처 지의 보도 등을 참고로 기후재앙에 대해 살펴보고자 한다.

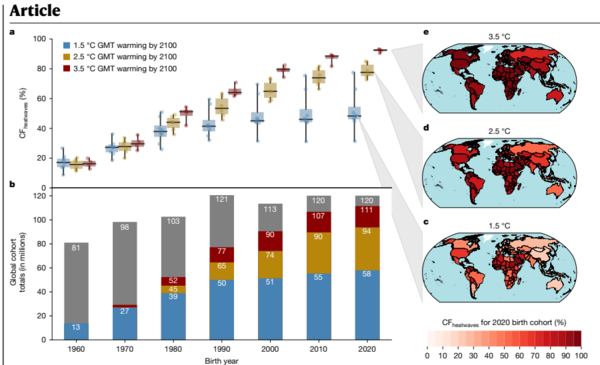

2100년 지구 온도가 산업화 이전보다 1.5, 2.5, 3.5도 상승하는 세 가지 시나리오에 대해 기후 모델을 시뮬레이션했다. 참고로, 현재의 느슨한 기후 정책에 의하면 2.7도 상승하는 것으로 예상된다. 최근 유럽의 기후 연구기관인 C3S는 2024년에 이미 1.5도 상승을 넘어섰다고 발표했다. 따라서 1.5도 보다는 2.5도 시나리오가 보다 현실적이라 할수 있다.

2019년 그레타 툰베리(Greta Thunberg)란 16세 소녀가 UN에서 기후 문제 해결을 위해 비상 행동에 나서야 한다고 외친 이후, 전세계의 수십만 어린이들이 기후 위기에 대한 넘치는 증거들에 주의하도록 호소해 왔다. 이제 태어나는 이들에게 기후변화의 의미를 정량화 하기 위한 연구가 활발하게 진행돼 왔고, 그란트의 이번 논문 주제도 그 일환이다. 브뤼셀에 위치한 브리예(Vrije) 대학의 기후 연구가인 그란트와 그의 동료들은 2021년 사이언스(Science) 잡지에 기고한 내용을 업그레이드한 이번 논문에서 2020년대에 태어난 어린이 세대는 세계 어디에서나 열파도, 흉작, 홍수, 가뭄, 산불, 그리고 적도 태풍 등 기후 극한에 대해 부모들이 해보지 못한 '일생동안 전례없는 노출(unprecedent lifetime exposure: ULE)'을 경험하게 될 것이라고 주장했다.