한상훈박사의 한반도 야생동물 이야기 16. 승냥이>

<사진 설명>

1. 개와 비슷한 외형이지만 여우, 이리의 특징도 있는 독톡한 형태의 승냥이( 개승냥이)의 전형적 모습 (중국 하얼빈동물원에서 촬영 @이윤수)

2. 승냥이의 전 세계 서식 분포 지도. 한반도, 극동러시아, 중국 동북지역은 과거 서식지로 현재 절멸한 지역으로 표시(출처:http//animalia.biodhole)

3. 승냥이, 늑대 과거 문헌 기록(1935 선만동물통감)

4. 일제강점기 언론에 보도된 승냥이(늑대) 출몰 피해 기사 자료(매일신보, 동아일보, 조선중앙일보, 시대일보 등)

시대가 변하면서 이 땅 위의 야생동물만 사라져가는 것이 아니라, 그 동물의 이름조차 사람들의 뇌리에서 사라져가는 야생동물이 있다. 특히 오늘 소개하는 야생동물은 한반도가 남북한으로 갈라져 70여년의 세월이 지나면서 북한에서 정치 이념적으로 미국을 빗대어 나쁜 이미지로 사용하여 더더욱 남한에서 언급하길 주저하는 풍토가 있다고 생각한다. 그 이유는 북한에서 일상적으로 즐겨 사용하는 용어를 남한 사회에서 사용하면 무의식 속에 이상한 시선으로 바라보는 사회 문화가 오랫동안 지배해왔고, 지난 1980년대까지 북한을 적대시하는 반공교육을 어릴 적부터 받아왔기 때문이라 생각한다.

게다가 일제강점기를 통해 옛 순수 우리말이 사라졌거나, 어원도 불명확한 정체불명의 이름이 그 자리를 버젓이 꿰차고 있는 경우도 많다. 야생동물을 연구하는 학자의 호기심에 우리나라 야생동물의 이름은 누가 언제 어떤 근거로 작명하였는지, 과거 어떤 이들이 연구하였는지 오랜 기간 자료를 찾아 왔지만 변변한 자료 하나 찾지 못하고 아직도 안개 속을 더듬고 있다 (승냥이 어원에 대한 필자 생각)

- 豺狼 : 승냥이와 이리. 한자어 승냥이 시(豺)와 이리 랑(狼). 야생동물 豺와 狼을 통칭하여 사용한 한자어. 한자어 시랑(豺狼)은 고려사에서도 언급되어 있을 정도로 매우 오래된 한자어로, 한글이 만들어지면서 한자어 시랑(豺狼)의 음을 따 豺(sui 라는 발음 표기도 있음)狼 발음 한글 표기가 변천하여 오늘날 승냥이가 되었다고 판단됨.

- 승냥이 : 한자어 시랑(豺狼)의 발음 표기 한글이 변하여 만들어진 이름. 영명 wild dog, red wolf, dhole 이라고 부르는 야생동물을 한반도 북부지역에서 승냥이로 불렀고 남부지역에서는 늑대로 불렀다고 전해짐. 다만 한반도에서 자생하여 서식하던 개과 동물을 통칭하던 한자어 발음‘승냥이’라는 이름이 한자어 豺의 뜻으로 제한적으로 사용하게 된 배경과 근거는 알 수 없음

- 개승냥이 : 승냥이 동물 중 개만한 크기의 승냥이를 일컬어 ‘개승냥이’라 함

- 말승냥이 : 승냥이 동물 중 말(馬)처럼 크다는 뜻으로 큰 승냥이를 ‘말승냥이’라 부름. 말승냥이는 북한에서 영명 wolf를 의미. 즉 한자어 狼을 상징하는 야생동물인 우리말 ‘이리’를 말승냥이라고 부름. 예로 사슴과 대형 사슴을 북한에서 말사슴 (붉은사슴, 백두산사슴, 엘크) 이라 일컬음

- 늑대 : 어원 불명. 일제강점기 조선 남부지역에서 서식하던 승냥이를 남부지방에서 늑대라고 불렀다고 하는 설이 있음. 일본어 사전에는 늑대(ヌクテ)라는 이름은 wolf 라는 개과 동물을 일컫는 조선 이름으로 알려져 있음. 한자어로 굴레, 재갈 늑(勒)과 클 대(大)를 사용하여 勒大라고 표기한다는 글이 있으나 이는 영어 발음 그대로 만든 표기한 것으로 사용되지 않는 한자어에 불과. 한자어로 코카콜라를 발음 나는대로 가구가락(可口可樂)이란 한자어로 표기하는 것과 동일

일본에서는 늑대를 勒犬이란 한자어로 역시 늑대(ヌクテ)라는 발음으로 만든 일본식 발음 표기 한자어를 사용함. 아래는 일본 국어대사전의 늑대에 관한 해설 원문이며, 승냥이를 늑대와 같은 야생동물로 소개하고 있음

勒犬・豺(読み)ヌクテ

精選版 日本国語大辞典「勒犬・豺」の解説

ヌクテ【勒犬・豺】

〘名〙 (nɯg-dai) オオカミの朝鮮名

글쓴이 : 한상훈박사 (한반도야생동물연구소)

기묘한 생김새의 개과 동물, 승냥이

이리의 습성을 지녔지만 이리는 아니었다. 여우와 모습이 닮았지만, 여우도 아니었다. 일견 들개처럼 보였지만, 야생 들개도 아닌 기묘한 생김새의 개과 동물이 있었다. 여우와 이리와 개 등 개과를 대표하는 동물들의 형태와 모습을 고루 지닌 이 동물을 과거 사람들은 승냥이, 개승냥이, 늑대라고 불렀다(사진 선만동물통감 참조).

이처럼 여러 이름으로 불린 것은 외국에서도 마찬가지였다. 현재 알려진 영명만 하더라도 Dhole, Siberian Wild dog, Asiatic Wild dog, Red dog, Asiatic Red Wolf 등 많은 이름이 붙어있다.

승냥이는 서쪽으로는 인도에서 시작하여 중국을 남북으로 에워싸듯이 벨트를 형성하여 한반도와 러시아 연해주 지역까지 아시아에만 분포하는 아시아 특산포유동물이다.

몸길이 88~113cm, 꼬리 길이 41~50cm, 몸무게 10~21kg으로 몸의 크기에 비해 체중이 가벼운 것은 몸매가 날렵하고 행동이 민첩한 것을 잘 나타낸다. 가족 단위의 사회구조를 지니고 5~12마리의 무리로 생활하며, 때로는 20~40마리나 되는 큰 무리를 형성하기도 하지만, 항상 무리를 형성하는 구성원의 수는 일정하게 유지되었다. 그 이유는 12월에 무리의 리더인 암컷이 새끼를 낳지만, 한 달 전인 11월에 무리 일부가 독립하여 나가기 때문이다. 그 외에도 디스템퍼, 광견병, 발진 등의 질병과 범, 이리, 곰과 세력 영역권 쟁탈 싸움에서 죽기도 하였다. 무리를 이루어 한 마리의 리더 암컷만이 번식할 수 있는 권리를 지닌 승냥이 사회는 아프리카대륙의 리카온(아프리카들개) 무리와 같은 번식 사회구조를 가진 것으로 유명하다.

승냥이는 다른 개과 동물과는 달리 매우 다양한 환경에 적응하여 생존에 성공한 동물이다. 중앙아시아의 초원지대에서부터 인도의 무성한 삼림지대는 물론이고, 티베트의 해발 1,800~5,850m의 고산 고원 환경에서도 서식하고 있다.

사냥은 주로 오후 늦은 시간(일몰 2시간 반 전부터 해질녘까지)과 이른 아침(일출 후 30분부터 3시간까지)에 무리의 전 구성원이 함께 후각을 십분 활용하여 먹이를 추적한다. 피곤함을 모르는 사냥꾼이라는 별명이 붙을 만큼 승냥이는 한 번 목표로 정한 먹이에 대해서는 공포스러울 정도의 집요함을 나타내었다. 사냥 방법은 2가지로 모든 구성원이 함께 덤불 속을 헤쳐 나아가다가 전방에 있는 먹이를 발견하면 모두가 달려들어 잡거나, 무리의 다른 승냥이들은 덤불 속에 몸을 숨기고 있다가 한 마리가 먹이를 유인하여 덤불 속으로 몰아오면 일제히 포위하여 잡는다. 먹이 추적과 포획에 있어 48회의 관찰사례 가운데 44회가 겨우 500m이내에서 결정되었다는 놀라운 연구보고가 있을 정도로 승냥이는 조직적 행동이 뛰어난 동물이다.

먹이 종류도 다양하다. 작은 설치류로부터 몸집이 열 배나 더 큰 물소에 이르기까지 가리지 않고 사냥하여 먹는다. 동남아시아지역에서는 반달가슴곰이나 늘보곰과 같은 대형 동물들도 승냥이에게는 먹이동물에 지나지 않았다. 한 마리의 사슴의 경우에는 순식간에 사라질 정도로 식욕도 왕성하다. 사냥한 먹이를 무리 전원이 모두 달려들어 사이좋게 나눠 먹는데 한 마리가 한 번의 식사에 자기 몸무게의 25%에 해당하는 4~5kg을 거뜬히 먹는다. 이렇게 배가 부를 경우 48시간 동안은 사냥을 하지 않지만, 하루 평균 식사 양은 약 2kg 정도이다.

승냥이는 체구는 작지만, 무리 지어 능력을 몇십 배나 발휘하는데 성공한 진정한 사회적 야생동물이다. 사람 거주지역 인근에도 생활하며 가축과 사람 피해도 많았는데, 특히 갓 태어난 어린 아기부터 12~13세 아이들이 심각한 피해자였다. 일제강점기 당시 한 해에 사상자만 100명을 넘기도 하였다. 결국 현상금을 걸어 매년 100여 마리씩(승냥이 이외에 이리도 포함) 전국적으로 포획하였지만, 그 피해는 그 칠 줄 몰랐다.

아시아지역을 주무대로 호랑이와 표범과 같은 대형 고양이과 동물들이 사냥한 먹이까지 빼앗아 먹었다고 전해질 정도로 이름을 떨쳤지만, 어쩐 일이지 우리나라에서는 존재한 흔적조차 희미하다.

영명: Eastern Asia Dhole

학명: Cuon alpinus (Pallas, 1811)

분류: 식육목 개과

분포: 한반도 중북부 이북

참고: CITES(워싱턴조약) 부속서 II, IUCN(국제자연보전연맹)에서는 EN 절멸위기종)으로 등재된 국제적 보호 동물이다.

특기사항 : 최근 국내 개 사육가가 몽골에서 인위적 사육하에서 태어난‘승냥이’를 수입하여 몸이 불같이 붉은색을 띠고 있는 개라는 의미에서‘불개’라는 이름으로 시장에 유통하고 있다.

포획기록: 경기도 연천군(1909년, 1921년 11월), 함북 웅기군(1959년 9월), 함남 신흥산(1906년 5월), 황해도 곡산 대각산(1919년) 등

현황: 남한에서는 광복 이후 포획 또는 목격기록이 없음. 북한에서도 최근 목격된 사례가 없다고 함(1996년 만난 북한 야생동물전문가의 말). 현재 국제자연보전연맹(IUCN)에 의하면 한국과 러시아에서는 절멸한 것으로 알려져 있다.

<한상훈박사의 한반도 야생동물 이야기 15. 여우>

한반도에 자생적으로 서식하는 식육목 개과에 속하는 야생동물은 너구리, 여우, 이리 와 늑대 4종이 있다. 너구리는 앞서 소개하였고 여우를 시작으로 이리와 늑대에 대해 연재한다.

여우는 설치류 집쥐(시궁쥐)나 지붕쥐(애급쥐), 생쥐를 제외하곤 단일 종으로는 세계에서 가장 넓은 분포 영역을 가진 야생동물이다. 유라시아 대륙 전역과 북아프리카 일부 지역을 원산지로 17세기 유럽에서 북미대륙으로, 18세기 오스트레일리아대륙으로 도입되어 정착 서식하고 있다.

세계자연보전연맹 (IUCN) 적색목록(RED LIST)에 의하면 전 세계 여우 서식 국가에서 유일하게 대한민국만 야생여우가 현재 절멸한 것으로 추정되고 있다.

전설(傳說)과 야화(夜話) 속 살아있는 야생동물,‘여우’

한상훈박사 (한반도야생동물연구소 소장)

다른 이름: 야시, 여시, 영이(지방 사투리)

영 명: Red fox

학 명: Vulpes vulpes Linnaeus, 1758

<사진 설명>

1. 러시아 연해주 여우(@Victor Yudin)

2. 소백산 여우복원센터의 여우(@한상훈)

3. 군 감시장비에 포착된 방사 여우(출처 : KBS 환경다큐‘여우와 두루미’영상 캡처)

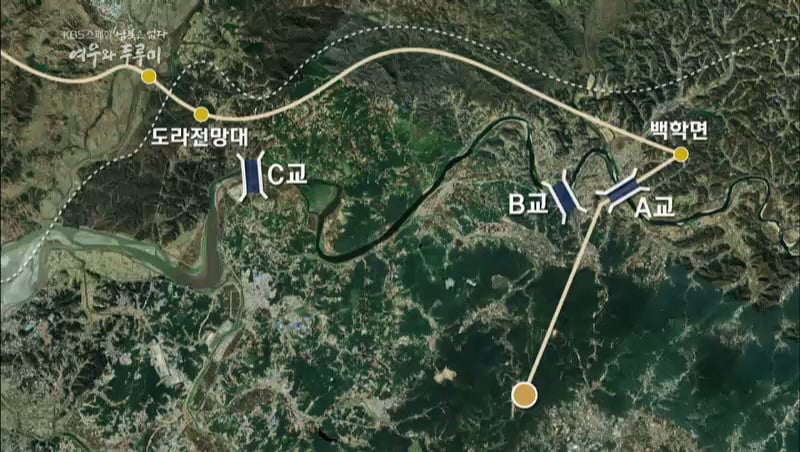

4. 월북 여우의 이동경로 (출처 : KBS 환경다큐‘여우와 두루미’영상 캡처)

5. 여우의 전 세계 분포 영역 지도(@IUCN REDLIST)

기후온난화에 의해 최근에는 5월 말부터 이미 섭씨 30도를 웃도는 폭염이 맹위를 떨쳐 매년 여름 무더위를 걱정하는 목소리가 높다. 한여름 무더운 열대야에 잠을 설치는 시민들을 위해 방송사에서 기획 방영하는 오싹한 납량특집에 매년 단골로 등장하는 대표적인 야생동물이 있다.

꼬리가 아홉 개 달린‘구미호(九尾狐)’, 천 년 이상을 살고 온몸의 털이 순백색인‘천년호(千年狐)’ 등 보는 사람의 간담을 서늘케 하는 모습으로 우리 문화 속에 항상 존재하는 동물, 그 동물은 다름 아닌‘여우’다.

남한에서는 1970~1980년대까지 시골에서는 밤마다 마을 뒤 야산에서‘캥-캥’하고 우는 여우 울음소리에 밤잠을 설친 이들이 많았다고 한다. 특히 마을 공동묘지가 있는 장소에서 여우가 놀고 있는 모습을 목격하는 사례도 많아, 여우를 매우 무서운 동물(?)로 생각하기도 하였다.

그러나, 실제 여우는 매우 귀엽고 깜찍한 동물이다. 사람을 흘기듯이 바라보는 눈매를 지니고, 몸의 털 색은 옆구리에서 등으로는 적갈색 또는 황갈색으로, 턱에서 목을 거쳐 배면은 하얀색이고 발등은 검은색을 띠며, 주둥이는 개보다 앞으로 뾰족하게 길게 드러나 있다. 몸길이 60~80센티미터, 꼬리길이 40센티미터, 체중은 10kg 내외로 진돗개보다 훨씬 왜소하며, 늘씬하게 빠진 몸매에 꼬리는 털이 덥수룩하고 진돗개와 달리 말려있지 않고 길게 늘어져 있는 것이 특징이다.

늑대와 같이 개과에 속하는 여우는, 늑대보다 민가 주변에서 흔히 목격되던 전원환경에서 생활하는 포유동물이다. 우리나라에서는 사람들이 여우를 이야기할 때 공동묘지를 빠뜨리지 않는데, 그 이유는 여우가 습성상 공동묘지와 같이 야산의 노출된 환경에서 놀기를 좋아하고 새끼를 양육하는 집도 묘지 밑에 만드는 경우가 많기 때문이다. 그리고 땅을 잘 파고, 썩은 고기도 잘 먹는 습성에 의해 시간이 오래 지나지 않은 무덤 속의 사체를 먹기도 한다. 즉, 공동묘지는 여우에게 식량을 제공하고, 새끼를 낳고 기를 수 있는 집을 제공하는 등 최적의 생활 환경인 것이다. 이웃 일본 홋카이도의 경우, 약 200만명이 사는 삿포로시 도심 내에서 유유히 생활하는 여우가 있어 관광객들의 귀여움을 독차지하고 있다. 아울러, 리조트 휴양지와 국립공원의 숙박시설을 방문할 때‘어서 오세요!’하고 마치 안내원처럼 먼저 입구에서 기다리고 있는 여우를 만나는 경우도 자주 있다. 도로변에서는 차량이 지나갈 때마다 맛있는 먹이를 달라고 보채는 경우도 허다하다. 이처럼 여우는 세계 각지의 분포 지역에서 쉽게 생활환경 주변에서 볼 수 있는 인간과 친숙한 야생동물이다.

하지만 우리나라에서는 지금은 마을 주변만 아니라 산림지역에서도 찾아보기가 어렵다. 필자는 1993년과 1995년 지리산과 경남 지역에서 목격하였으며, 간혹 드물게 강원, 전남, 경남 지역에서 지역 주민들로부터 목격 정보를 들었다. 2004년 강원도 양구에서 죽은 여우가 발견되었고, 2014년 5월 밀양 부산대학교 교내 산림에서 살아있는 여우가 발견되어 무인 센서 카메라에 촬영되기도 하였다. 정부에서는 경북 영주 소백산국립공원지역을 거점으로 여우 종복원사업을 지난 2010년부터 추진해 오고 있으나 방사한 여우가 북한으로 넘어가고, 넓은 지역을 이동하다 불법 엽구에 부상과 사망을 하는 예상외의 난관에 어려움을 겪고 있다.

인간과 가장 친숙한 동물인 여우가 우리 곁에서 사라진 원인은 늑대의 절멸과 같은 이유인 60년대부터 전국적으로 쥐를 잡기 위한 독극물의 2차적 피해(독극물을 먹고 죽은 동물 사체를 먹고 독에 의해 중독되어 죽음)와 급격하게 변화한 농촌의 생활환경변화로 인한 서식 환경 악화 및 닭 등 가축에 대한 피해 방지와 털가죽 획득을 위한 남획으로 사라졌을 것으로 생각되고 있다. 여우는 유라시아와 북미, 호주 대륙 전역에 분포하며, 개체 수도 많고 환경변화에 생태적 적응력이 뛰어난 동물로 여겨지고 있으나, 우리나라만큼은 예외적으로 절멸의 길을 걷고 있다. (여우 복원 사업의 전망과 방사 여우의 북한 행)

2015년 3월 말 경북 영주시 소백산 여우 복원센터에서 발신기를 부착하여 전년 가을에 방사한 여우가 인근 마을 근처에서 겨울을 나고 봄이 되자 2월 23일 갑자기 서북측으로 방향을 잡고 이동하기 시작하여 영월-평창-횡성을 거쳐 북한강을 건너 가평에서 포천을 지나 3월 24일 파주 법원리에 도착하였다. 하루 이동거리는 야간시각 민가와 산 경계 산기슭을 타고 이동한 것으로 추정되며 일일 9~12km, 30일간 이동 거리는 240km. 이후 연천 임진강을 지나 휴전선 철책 인근에서 머물다 3월 26일 연천 도라산전망대 인근 휴전선 철책을 통과하여 북한 개성 남북산업단지지역으로 이동하여 수일간 지내다가 행방을 감추었다. 당시 남북관계가 좋지 않았고, 남한에서 복원을 위해 방사한 야생동물이 북한으로 월북하여 모양새도 좋지 않았다. 무엇보다 휴전선 삼엄한 철책을 여우가 넘어갔다는 사실도 받아들이기 쉽지 않았다. 당시 여우복원사업 책임을 맡고 있던 제자로부터 북한으로 여우가 넘어갔다는 연락을 받고, 공식적인 언론 발표를 기다렸다. 하지만 보도 대신 당시 청와대에서 남북간 거북한 정세아래 보안상 공개하지 않기록 결정하였다고 전해 들었다. 야생동물에게도 남북간 정치적 바람이 영향을 미친 한 사례다.

그 이후 4년 지난 2019년 8월 오도산 전망대 휴전선 철책 현장 확인을 가서 보니 여우가 이동할 만한 틈새가 있었다. 일부 종에 국한하여 남북의 야생동물들이 남북 감시의 눈을 피해 왕래가 가능하다는 것을 직접 눈으로 확인하고 내심 기뻤다.

여우야! 곧 북한에서 다시 보자.

나는 여우 복원은 반달가슴곰 복원보다 쉬울 것으로 생각했다. 그 생각은 지금도 변함없다. 하지만 여우복원 현장 현실은 달랐다. 방사된 여우는 천방지축 전국으로 퍼져나가 종잡을 수 없다. 곳곳에서 올무와 교통사고 등으로 사고를 당해 어려움을 겪고 있다. 여우에 홀린 것 같은 여우복원사업은 아직도 앞날이 밝지만은 않다. 무엇보다 여우 복원을 유치한 영주시가 여우복원대상지 소백산 자락 순흥면 도로를 확포장하여 여우 서식 환경이 더 위험해졌다.

(필자 생각)

여우가 예쁜 여자로 변신하여 남자를 홀려 잡아먹는다는 옛사람들의 이야기는 마을 뒤 산자락 공동묘지에서 살기 좋아하는 여우가 무덤 속 시체를 먹고 치마나 옷자락을 물고 나오거나, 사람 뼈를 물고 있는 것을 목격한 사람들에 의해 사람으로 변한 여우 전설이 전해 내려왔다고 생각한다.

이웃 일본에도 여우가 살고 있지만, 일본에서는 여우가 사람으로 둔갑한다는 전설이 없다. 대신 너구리가 사람으로 둔갑해 사람을 홀리는 장난질을 한다고 야설이 전해 내려온다.

<사진 설명>

1. 러시아 연해주 여우(@Victor Yudin)

2. 소백산 여우복원센터의 여우(@한상훈)

3. 군 감시장비에 포착된 방사 여우(출처 : KBS 환경다큐‘여우와 두루미’영상 캡처)

4. 월북 여우의 이동경로 (출처 : KBS 환경다큐‘여우와 두루미’영상 캡처)

5. 여우의 전 세계 분포 영역 지도(@IUCN REDLIST)

#한반도야생동물이야기 #여우 #절멸 #멸종위기종복원 #소백산 #북한 #휴전선 #한상훈박사

여우의 생태 및 형태적 특성

1. 머리와 몸길이

60~80㎝

2. 꼬리길이

37~44㎝

3.발바닥에서 어깨높이(키)

40㎝ 내외

4. 몸무게

10㎏

5. 번식

년 1회

6. 교미기

1월 하순~2월 중순

7. 임신기간

52~53일

8. 출산기

3월 하순~4월

9. 새끼수

3~6마리

10. 양육기간

6~10개월

11. 먹이

들쥐, 조류, 곤충 등 살아있는 동물이나 동물 사체, 과일, 농작물 및 음식 쓰레기

12. 서식환경

농⦁산촌 배후 야산의 초지 및 산림지엮

13. 사회구조

수컷은 단독성, 암컷은 새끼와 함께 가족생활

14. 생활영역

수컷은 수십~수백ha, 암컷은 수십ha(최고 850ha)

15. 일일 행동거리

평균 수 ha

16. 계절 최대 이동거리

수십 ㎞ (정착성이 강함)

17. 활동시간대

이른 새벽, 저녁 무렵에 활동 와성

18. 수명

야생에서 보통 6~7년(최고 13년), 사육은 최고 15년 기록

<한상훈박사의 한반도 야생동물 이야기 16. 이리(狼)>

이리(狼)는 어릴 적 나에게 평생 야생동물 연구의 길을 걷게 만든 장본인이다. 내 나이 10살 초등학교 3학년 시절 소풍으로 찾아간 우리나라 최초 민간 동물원인 부산 동래 사직동 금강공원에 위치한‘동래동물원(1964년 개원~2002년 폐쇄)’에서 평생 잊을 수 없는 토종 이리, 그것도 얼굴과 몸이 검은 털로 가득한 진귀한 흑색 이리를 처음 보고 눈을 마주한 그 순간 내 몸속 깊은 곳에서 형언할 수 없는 감정이 솟구쳐 “어른이 되면 반드시 이리(狼)를 연구하는 사람이 되겠다”고 결심을 하였다. 지금 이 글을 쓰는 이 순간에도 그때 모습이 마치 어제 일처럼 내 눈앞을 아른거린다.

1. 이리(말승냥이) (북한 평양 중앙동물원 @Sang-Hoon Han)

2. 야생 이리(늑대) (러시아 연해주 @Vitor Yidin)

3. 털 색, 크기, 형태 등 다양한 변이를 가진 이리(늑대)(출처 Jose R. Castello, Princeton University Press, 2018)

4. 이리(늑대)의 전 세계 분포 지도와 우리나라 이리(늑대) 아종의 분포 영역(출처: IUCN RedList, WikiWand)

5. 이리(늑대) 출몰, 피해 언론기사(1920년~1965년). 1920년대에는 언론 기사에 이리와 말승냥이 이름이 언급되지만 1930년대 이후 늑대 이름만 알려짐

이리(狼)는 현재 우리가 누구나 의심치 않고 쓰고 있는 늑대의 순 우리말이다. 1910년~1945년 36년의 일제강점기 일본어 교육을 통해 狼(Wolf)을 지칭하는 우리 고유말 이리는 일본에서 역수입된‘늑대(ヌクテ)’로 대체 통용되고 소학교(초등학교) 교과서에서 늑대라는 이름으로 교육받으면서, 이리는 점차 사람들 뇌리에서 사라지고 대신 늑대가 그 자리를 메웠다고 생각한다.

아래에 2014년 3월 25일 작성한 우산초등학교 정대수 교사의 [문화 속 생태] (76) 이리 늑대 승냥이 일부분을 그대로 인용한다. 생물학자가 이것도 제대로 밝히지 못하고 뭐하냐는 그의 글은 비수처럼 변해 게으른 내 마음을 마구 찔러 댄다.

http://www.idomin.com/news/articleView.html?idxno=442297

◇잃어버린 말 '이리' = 이리는 옛말이 '일히(일희)'다. 늑대 소리를 "일~히~" 하고 흉내내어 보면 이리는 소리를 흉내낸 말이라고 추측된다. 서정범 교수가 쓴 <국어어원사전>에는 늑대나 승냥이는 어원이 안 나오지만 이리는 나온다. 조선시대 <훈몽자회>에 ‘일히’라고 나온다.

성경 번역을 비교해 보는 사이트에 가면 영어 wolf를 대부분 이리로 번역해 놓았다. 일부 승냥이나 늑대가 있지만 대부분 이리로 번역해 놓았다. 요즘 새로 번역되는 성경에는 일부 늑대라는 말이 있지만, 아직도 이리라고 번역한 성경책이 더 많다. 그런데 어느 날 이리라는 말이 사라져 버렸고 지금은 죽은 말이 되었다.

◇새로 생긴 말 늑대 = 늑대는 어느 별에서 온 말일까? 먼저 국어사전에서 늑대를 찾아본다. 늑대는 한자말이 없다. 그럼 우리말인가 보다 하고 생각하게 되는데, 조금 더 찾아보면 늑대(勒大)라는 한자가 검색이 된다. 일본말에 늑견(勒犬)이라는 말이 있는 데 '느쿠데'라고 읽는다고 한다. 늑대나 늑견 모두 일본에서 조선 늑대를 이야기한다고 한다. 조선 늑대를 일본에서 느쿠데라 한다는 기록만 있고 다른 늑대 자료를 찾을 수가 없다. 옛 문헌에도 이리나 승냥이는 있지만 늑대라는 말은 없다. 1900년대 개화기 이후에 새로 생긴 말인 듯 보인다.

우리말 이리가 사라지고 국적 불명의 늑대가 표준어가 되어 있지만 어느 국어학자나 생물학자도 시원하게 늑대의 어원을 밝히는 사람이 없다.

(이상 단락 인용)

끝으로 지난 100년간 특히 광복 이후 오늘날 우리 사회와 문화 속에 이리는 사라지고 늑대가 표준어로 자리 잡고 통용되고 있다. 어떤 이는 늑대도 원래 한반도 남부지역의 우리말이라며 조사가 미흡하다고 질책하는 글도 있다.

앞으로 남북한이 하나가 되어 야생동물을 비롯한 남북의 언어도 통일 과정을 겪어나가며 자연스레 이리(말승냥이)는 다시 그 모습을 드러내리라 생각한다.

여기서는 편의상 이리(늑대)로 사용하고자 한다.

인간에게 가장 미움받는 상반된 평가의 야생동물, 이리(늑대)

글쓴이 : 한상훈(한반도야생동물연구소 소장)

영명: Gray Wolf 또는 Grey Wolf (종 영명), Mongolian wolf(아종명)

학명(아종): Canis lupus chanco (Gray, 1863)

다름 이름: 말승냥이(북한), 늑대(남한)

1872년 세계 최초로 국립공원으로 지정된 미국 옐로스톤국립공원에 1990년대부터 이리(늑대)를 복원함으로써, 사슴 등 우제류에 의해 훼손된 식생이 회복되고 공원 내 자연생태계가 생태적 건강성을 되찾았다는 과학적 연구 결과가 전 세계의 주목을 받고 있다.

이리(늑대)는 원래 자연생태계의 먹이사슬 피라미드구조에서 사슴류와 멧돼지 등 먹이동물인 초식동물의 개체수 조절과 그들의 질병 확산을 방지하는 역할을 하는 상위포식자로서 중요한 생태적 위치를 지닌 야생동물이다. 따라서 원래 이리(늑대)가 살았으나 사라진 많은 국가에서 이리(늑대)의 복원 필요성을 일부 생태학자들을 중심으로 요구되어 유럽 많은 국가에서 복원 시도가 있었으나 실제 복원사업이 성공적으로 이루어진 국가는 미국이 유일하다. 미국도 많은 시행착오를 거쳐 성공에 이르기까지 50년의 세월을 보냈다.

왜 그럴까?

1994년 일본 동경농공대에서 개최된 일본 포유류학회 특별 행사로‘육식성 대형 포유동물에 대한 국제 심포지엄’이 개최되어, 일본 내 이리(늑대) 복원의 필요성에 대한 대토론회가 열렸다. 사슴과 멧돼지에 의한 농작물과 산림 피해를 감소시키고, 증가하는 개체수 조절을 위해 일본에서 100년 전에 절멸한 이리(늑대)를 복원해야만 자연적 조절이 가능하다고 주장하는 이리(늑대) 복원을 원하는 연구자들에 의해 주도된 토론회였다. 하지만 연사로 나온 다른 동물학자들이 현 일본의 자연환경 상황에서 이리(늑대) 복원에 의한 초식동물의 개체수 조절과 농작물 피해 감소의 긍정적 예상이 현실적으로 불확실하다는 부정적 의견을 피력하였고, 캐나다에서 참석한 여성 연구자가 이리(늑대)에 의한 가축과 인명피해의 심각성에 대해 일본 학자들이 너무 모른다는 발언을 강력히 표현하여 장내가 매우 소란했던 적이 있다.

여러분은 어떻게 생각하나요?

우리나라에서도 늑대는 1970년대까지 한반도 전역에서 매우 심각한 인명피해를 발생시켰다. 특히 일제강점기 시대에는 매년 여름이 다가오면 늑대에 의한 어린이들의 납치와 식해(食害) 사건이 당시 언론에 연일 보도되었다. 호랑이와 표범에 의한 인명피해는 일 년에 겨우 열건 이내에 불과하였지만, 이리(늑대) 피해는 수십 건으로 어린애를 잃은 가족들의 슬픔이 끊이질 않았다.

20세기 초, 만주에 진출한 일본 관동군사이에서 일본 병사들의 목숨을 비적들보다 이리떼가 더 많이 빼앗았다고 알려진 유명한 일화도 전해진다.

이리(늑대)는 자연생태계에서 매우 중요한 생태적 기능을 담당하는 야생동물이지만, 우리들 인간과 매우 복잡한 갈등의 운명을 지닌 야생동물이다. 이리(늑대)가 서식하는 거의 모든 국가에서 이리(늑대)에 의한 평이 나쁘다. 유럽의 많은 국가에서도 20세기 전반까지 수렵과 퇴치에 의한 지역적 절멸의 과정을 거쳐 이리(늑대)는 다시 자연생태계의 중요한 조절자로 재평가를 받고 서서히 회복하고 있다.

2015년 우리나라에서도 환경부의 의뢰를 받고 이리(늑대) 복원을 위한 전문가그룹의 평가가 이루어졌으나, 이리(늑대)에 의한 인명과 가축 피해 관리가 우려되어 이리(늑대) 복원 추진은 중단된 사례가 있다.

(표 설명)

표 1. 일제강점기(1933~43년) 호랑이, 표범, 이리(늑대)에 의한 인명피해(조선총독부 통계 자료에서)

주) 소계 (사망/상해) , 인명피해 특히 사망자의 약 60~90% 주범은 이리(늑대)로 지역별로는 남부지역(영남) 피해가 극심

표 2. 일제강점기(1933~43년) 호랑이, 표범, 이리(늑대)에 의한 가축 피해(조선총독부 통계 자료에서)

'공존 > 더불어 살기' 카테고리의 다른 글

| 한상훈박사의 한반도야생동물이야기 . 범(虎) (0) | 2022.01.05 |

|---|---|

| 겨울 들녘에 날아든 손님들 (0) | 2022.01.05 |

| 조선 호랑이가 멸종된 이유…‘일본 남아의 기개!’ 희생양이었다 (0) | 2021.12.21 |

| 조선원앙(원앙사촌) (0) | 2021.12.17 |

| ‘범 내려온다’ 19세기 말 한양 밤길엔 표범이 다녔다 (0) | 2021.11.19 |