유신시대는 '금지의 시대'였다. 문화·예술·출판에 대한 각종 심의와 검열 제도를 두어 수많은 금지곡과 금서들이 쏟아졌다.

정권은 1975년 모든 대중가요를 재심사하여 225곡을 금지곡으로 묶었다. 김민기의 <아침이슬>은 발표 직후 우리 대중음악의 수준을 일약 세계적 수준으로 끌어올린 명곡으로 찬사를 받았지만, 대학가에서 운동가요로 불리자 곧 금지되었다.

박정희 정권 성립 이래 문인이나 언론인이 가장 많은 탄압을 받았으며, 그에 비례하여 어용화하거나 변절한 경우도 많았다. 미군의 횡포를 고발한 남정현의 소설 <분지>는 최초의 문인 필화사건이었다. 김지하는 1970년 권력층의 비리와 부패를 풍자한 담시(譚詩) <오적>을 발표한 게 문제가 되어 구속되었다.

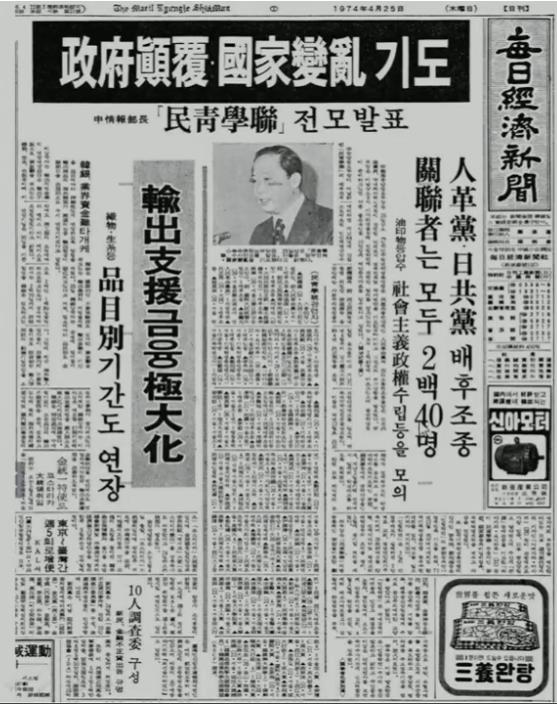

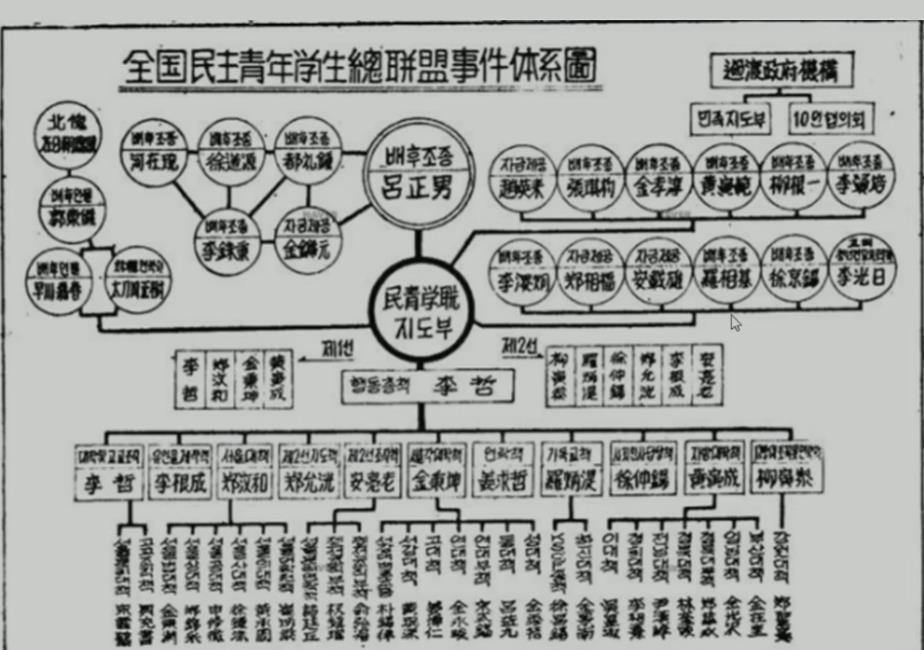

1964년 한일협정 반대 운동이 격화되자 계엄령을 선포한 박정희 정권은 한일협정 반대 운동 배후에 북한의 지령을 받은 ‘인민혁명당’이 존재한다고 발표한다. 하지만 수사를 담당한 공안 검사들은 ‘혐의점이 없다’며 기소를 거부하고 언론에는 연이어 고문 사실이 폭로된다. 그 결과 1차 인혁당 사건은 피고인 상당수가 집행유예를 받으며 마무리되지만 10년 뒤 인혁당 재건위 사건은 다르게 진행된다.

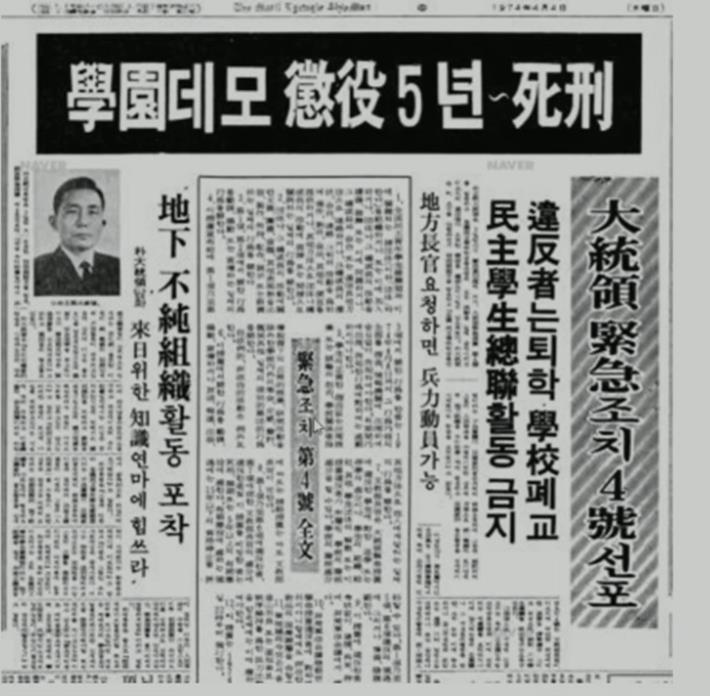

대부분 3~50대의 평범한 가장이었던 인혁당 재건위 사건 사형수들. 수사 당국은 국가 전복 시위 배후로 인혁당 재건위를 지목한 후 검거에 나서고 인혁당 재건위 관련자들은 평소와 다름없이 생활하던 중 체포되고 만다. 인혁당 재건위 관련자들은 왜 이들을 유신 반대 시위를 주도한 대학생들의 배후세력으로 지목된 것일까.긴급조치 4호로 인해 민간인 신분임에도 군사 재판을 받은 인혁당 재건위 관련자들. 재판은 파행적이었다. 가족 면회가 불가했고 허용된 변호사 접견 역시 단 한 차례에 불과했다. 고문에 의한 조작 사건임을 주장하는 피고인들에게 강압적인 태도를 취하는 검사와 날조된 공판 조서를 받아들이며 사형 선고를 내린 판사까지.

재심 청구의 기회조차 갖지 못한 채 사형당한 8명 사형수들의 명예는 32년 만에 회복된다. 2007년 1월 23일 인혁당 재건위 사건 재심에서 마침내 무죄가 선고된 것. 그러나 1975년 4월 9일 새벽 서대문 형무소. 유신 반대 운동의 배후로 지목된 인민혁명당 재건위원회 관련자 8명이 형장의 이슬로 사라졌다. 사형이 선고된 지 불과 18시간만의 일이었다.

'세상과 어울리기 > 근 .현대사 이야기' 카테고리의 다른 글

| 신불산 빨치산 (0) | 2025.03.20 |

|---|---|

| 김재규 45년 만의 재심 결정과 떠돌던 사실들 (0) | 2025.03.07 |

| "고요한 아침의 나라에서"(해설본)-성 베네딕도회 왜관수도원 (0) | 2025.01.02 |

| 아버지의 억울한 죽음, 소년은 50년 넘게 입을 닫았다 (0) | 2024.11.06 |

| 김활란을 통해서 본 변절과 후대의 해석 (0) | 2024.07.01 |